[민속의 재발견] 인어(人魚)의 후손, 신안군 도초도의 명 씨 게시기간 : 2025-02-13 07:00부터 2030-12-24 21:21까지 등록일 : 2025-02-10 10:18

재단법인 한국학호남진흥원

민속의 재발견

|

||||||||||||

|

“민속학은 과거 우리 선조들이 살아온 삶을 살펴 오늘날의 모습과 비교해 보고 이를 통해 미래를 예측해 보는 학문이다. 선조들의 삶은 이야기, 노래, 의례, 놀이, 신앙 등에 전승되는 기억의 역사이다.”

1. 물고기 혹은 사람, 인어(人魚) 중학교 음악 시간에 ‘옛날부터 전해 오는 쓸쓸한 이 말이~’로 시작하는 “로렐라이 언덕”이라는 노래를 배웠던 기억이 있다. 로렐라이(Loreley)는 라인강 부근에 있는 바위인데, ‘로렐라이 언덕’의 배경지이기도 하다. 이곳에는 그리스 신화에 등장하는 세이렌(Seiren)처럼 신비로운 노래로 선원들을 유혹한다는 요정에 관한 이야기가 옛날부터 전해온다. 저녁노을이 비출 무렵 바위 위에 올라와 머리를 빗으며 노래를 부른다는 이 이야기 속 주인공 요정은 ‘마녀’ 혹은 ‘인어(人魚)’라고 한다. 보통 우리가 알고 있는 인어는 ‘상반신은 젊은 여성의 모습을 하고 있고, 하반신은 물고기의 꼬리를 지닌’ 반인반어(半人半魚)의 모습을 한 존재이다. 이는 한스 크리스티안 안데르센(Hans Christian Andersen, 1805~1875)이 1837년에 지은 〈인어공주(The Little Mermaid)〉의 영향 때문이라 여겨진다. 어린이를 위해 지어진 이 동화는 1920년대 우리나라에 소개되었다. 이후에는 영화로도 만들어져 우리에게 친숙하다. 아울러 동화를 바탕으로 제작된 코펜하겐의 인어 동상은 유명세를 치르고 있다. 그런데 우리나라에는 우리나라의 인어에 관한 기록이나 기억(이야기)은 없는 것일까? 결론부터 이야기하자면, 우리나라에도 인어에 관한 기록이나 이야기가 전한다.

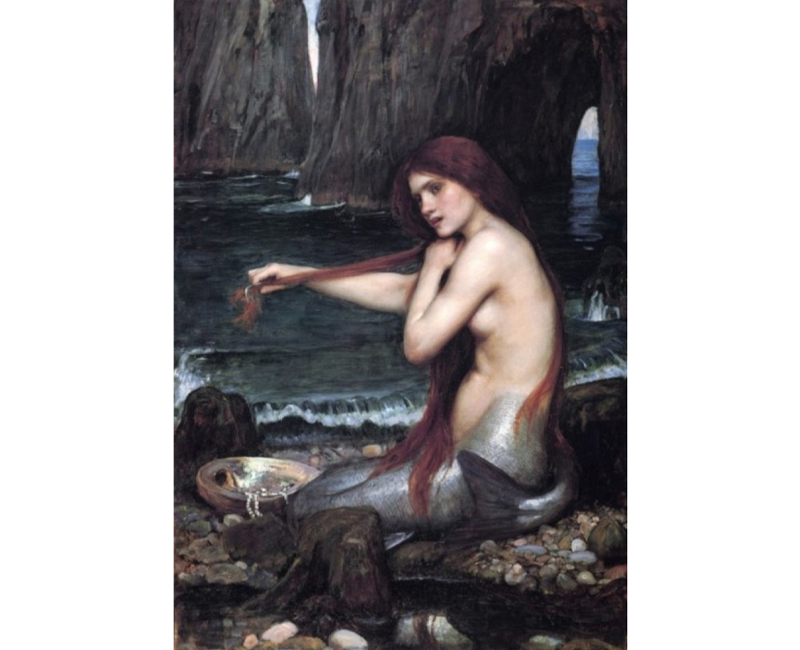

2. 인어에 관한 기록 우리나라의 인어 관련 기록은 대부분 중국 문헌을 근간으로 한다. 중국 문헌에 등장하는 인어는 처음에는 동물에 가까운 모습으로 설명하다가 점차 인간과 비슷한 모습으로 묘사되고 있다. 네 개의 다리가 있고, 사람과 비슷한 모양의 머리를 가지고 있으며 어린아이의 울음소리를 내는 것으로 묘사된 제어(䱱魚)도 그중 하나이다. 사람의 얼굴에 물고기의 몸이고 발이 없는 저인(氐人)도 있다. 인어와 관련한 논의에서 가장 자주 언급된 것은 교인(鮫人)이다. 교인은 물고기처럼 생겼는데, 물속에 살면서 베를 짠다. 물에서 나와 인간에 머물려 비단을 파는데, 울면 눈에서 진주(眞珠)가 나오는 능력을 지닌 존재이다. 이 외에 사람의 얼굴에 팔, 다리가 있고 강이 아닌 바다 한가운데 살고 있는 ‘능어(陵魚)’, 사람과 같은 이목구비를 갖추고, 음부(陰部) 또한 사람과 다르지 않아 잡아다 연못에 키운다는 ‘해인어(海人魚)’도 등장한다. 이렇듯 다양한 중국의 인어 이미지는 우리나라에서 당나라의 문풍(시풍)을 적극적으로 수용하거나 추종했던 이들에 의해 조선 중기까지 주로 한 시(漢詩)에 활용되었다. 그러다가 조선 중기 이후 각종 야담집에 풍부한 서사를 갖춘 우리나라의 인어 이야기도 전승된다. 그중 하나가 유몽인(柳夢寅. 1559∼1623)이 저술한 《어우야담(於于野談)》에 등장하는 인어인데, 그 개략적인 내용은 다음과 같다. “김담경이 흡곡현의 현령이 되어 어부의 집에서 묵었는데, 어부가 인어 넷을 산 채로 잡았다. 인어는 모두 네 살 난 아이 같았는데, 얼굴이 아름답고, 콧마루가 솟았으며, 귓바퀴가 뚜렷했다. 수염은 누렇고 검은 머리털은 이마까지 덮었으며, 흑백의 눈은 빛났고, 눈동자는 노랗다. 몸은 적색 또는 백색인데, 등 위에 옅은 문양이 있다. 남녀의 음부 또한 사람과 똑같았고, 손가락과 발가락의 주름살, 무릎을 껴안고 앉는 것까지 사람과 다름이 없었다. 사람을 만나면 소리없이 눈물을 흘리니 김담령이 가련하게 여겨 놓아주자고 청하였다. 어부는 인어에게서 취한 기름을 품질이 좋아, 오래되어도 상하지 않는다면서 매우 아까워하였다. 김담령이 인어를 빼앗아 바다로 돌려보냈다. 어부는 큰 인어는 사람 크기만 한데, 이들은 작은 새끼라고 말해 주었다.”

여기에 등장하는 인어는 온전히 사람의 모습을 갖추고 있다. 손가락과 발가락이 있고, 성기도 사람의 것과 같다. 어린 인어와 다 큰 인어가 있으며, 남녀의 구별이 있고, 사람과 교접도 가능하다. 중국 문헌에 보이는 해인어(海人魚)와 비슷하다.

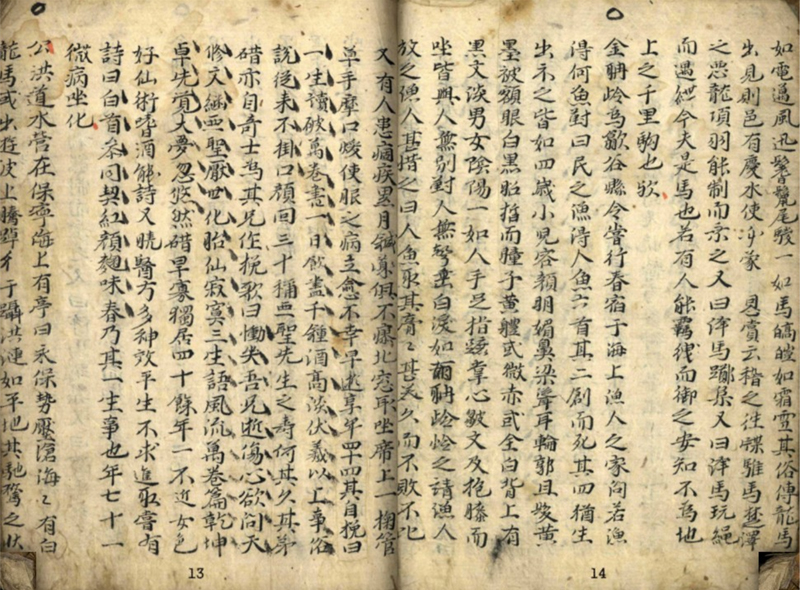

조선 후기의 학자 위백규(魏伯珪, 1727∼1798)의 《존재집(存齋集)》에도 이와 비슷한 내용이 보인다. “근년에 어부가 인어(人魚)를 잡았는데, 크기가 세 살짜리 아이 같았다. 모든 생김새가 사람 같았고, 다만 수염이나 머리카락은 없었다. 사람들이 가까이 가서 보니 슬프게 울면서 눈물을 흘리며 두 손으로 앞쪽 음부를 가렸으니, 이는 남녀의 구별이 천리의 자연스러운 법칙이기 때문이다. 사람에게 있는 것 중에서 부끄러움보다 큰 것은 없는데, 가장 큰 부끄러움은 남녀에서 시작한다. 인어가 울면서도 음부를 가린 것은 타고난 부끄러움이다.”

인어를 예로 들어 인간의 도리(道理)에 관해 말하고 있다. 이 이야기 속에 등장하는 인어는 《어우야담》에 등장하는 인어와 비슷한 모습으로 그려지고 있는데, 여기에서 더 나아가 천성(天性)까지도 사람과 같은 존재로 설명하고 있다.

정약전(丁若鏞, 1758~1816)은 《자산어보(玆山魚譜)》에서 인어에 관해 “속명은 옥붕어다. 사람과 비슷하게 생겼다.”라고 짧게 기록하고 있다. 이에 반해 이청(李𤲟)은 주석을 통해 “모두가 실제로는 본 적이 없이 단지 전해 내려오는 이야기를 사용할 뿐이다.”라고 하면서 교인(鮫人)의 존재에 관해 의구심을 드러낸다. 그러면서 흑산도 지역 사람들이 ‘옥붕어(玉朋魚)’라고 부르는 인어의 존재에 관해 다음과 같이 소개하고 있다. “몸은 사람과 같고, 머리는 어린아이와 같으며, 수염과 머리털이 더부룩하게 늘어져 있다. 하체는 암수의 구별이 있어 사람 남녀의 그것과 매우 비슷하다. 뱃사람들은 이 물고기를 아주 꺼려해서 어쩌다 그물에 들어오기라도 하면 불길하다고 여겨 버린다.”

옥붕어는 흑산지역에서 부르는 인어의 다른 명칭이다. 옥붕어가 어떤 물고기인지는 확신할 수 없지만, ‘뱃사람들이 꺼려해 그물에 잡히면 버린다’라고 했으니, 사람을 닮은 물고기인데, 사람들이 꺼리는 존재임은 확실하다. 신안군 임자도(荏子島)에 유배를 왔던 조희룡(趙熙龍, 1789~1866)은 그물에 인어가 걸리지 놀라서 살펴준 어부의 이야기를 《화구암난묵(畵鷗盦讕墨)》에 다음과 같이 기록하고 있다. “어떤 어부가 투망으로 고기를 잡다가 한 부인을 건져 올렸는데, 살진 피부는 희고 윤기 나며 눈동자는 반짝반짝한데 머리를 풀어 헤친 채 어린아이를 등에 업고 있는 것이 사람과 조금의 차이도 없었다. 어부는 놀랍고 기이하여 물속에 다시 던져 주니, 얼굴을 수면에 드러낸 채 수십 보를 가다가 곧 물속으로 들어가 보이지 않았다고 한다. 이것이 과연 교어(鮫魚)라는 것인가? 지금 어부는 그 보이는 바를 말하였을 뿐 근거 없이 꾸며댈 줄 모르는 사람이니 이 이야기가 맞지 않겠는가?”

물고기를 잡던 어부의 그물에 아이를 등에 업고 있는 모습의 인어가 잡힌다. 어부는 놀랍고 기이하여 다시 살려준다. 인어를 평소에 자주 보았던 것은 아닌 모양이다. 글 끝부분에 어부가 꾸며댈 줄 모르는 사람이라는 점을 강조하고 있는 것으로 보아 사람 모양의 물고기가 존재하고 있음을 믿고 싶었던 모양이다. 이상의 기록을 보면 조선 중기 또는 후기의 야담집이나 문헌집 등에 등장하는 우리나라의 인어는 중국 문헌에서 말하는 ‘교인(鮫人)’이나 ‘능어(陵魚)’와는 달리 모습이나 심성 등이 인간과 비슷한 존재로 인식하고 있음을 알 수 있다. 3. 인어에 관한 기억 그렇다면 이야기로 기억되는 우리나라 인어의 모습은 어떤 것일까? 눈에 띄는 것으로는 인어 고기를 먹으면 불로장생할 수 있다는 평안도 지역의 ‘낭간(琅玕)’에 관한 이야기로, 그 내용은 다음과 같다. “옛날 평양에 이진수라는 가난한 어부가 대동강에서 고기를 낚고 있는데, 어느 날 물속에서 예쁜 여자가 나타나 용궁으로 데려간다. 며칠 동안 대접을 받고 여자를 따라 다시 육지로 나올 때 인어 고기를 선물로 받았다. 집에 온 이진수는 인어 고기를 감추어 뒀는데, 딸 낭간이 이를 전부 먹어버렸다. 세월이 흘렀음에도 인어 고기를 먹은 낭간은 늙지 않고 평양에서 제일 가는 미인이 되었다. 낭간은 뭇 사내들을 상대하며 살았는데, 그녀를 상대한 남자들은 얼마 못 가 죽고 말았다. 이후 자신의 잘못을 깨달은 낭간은 비구니가 되었고, 산속으로 들어갔다. 영명사에 있는 탑은 낭간이 모란대에 남겨놓았던 탑이라고 전한다.”

인어 고기를 먹은 낭간이 젊음을 유지한 채 이백여 년을 살다가 결국 심산유곡(深山幽谷)으로 들어갔다는 내용이다. 결과적으로는 ‘인어 고기를 먹으면 불로장생한다.’라는 관념을 내포하고 있다. 우리나라에 전하는 인어 관련 이야기 중에서 고기를 먹는다는 내용의 이야기는 거의 유일한 것이다. 인어를 동물로 인식하다가 차츰 인간과 비슷한 존재로 인식해 가는 과정에서 동물로 인식했던 흔적이 남아 있는 것으로 보인다. 이는 《어우야담》의 기록에 나오는 ‘인어 기름’도 비슷하다. 그렇다면 전라도 지역에는 인어에 관해 어떤 이야기가 전해올까? 먼저, 인어와 인간의 사이에서 아이가 태어났다는 이야기가 전한다. ‘인어(人魚)를 구해서 자손이 흥했다는 도초도 명씨’ 이야기가 그것이다. “옛날 도초도에 오십이 넘도록 장가를 못 간 명 씨가 홀로 짚신을 팔아서 연명하고 있었다. 어느 날 부둣가를 지나다가 어부에게 잡혀 와 눈물을 흘리는 인어를 보고 불쌍한 마음에 짚신을 판 돈으로 인어를 샀다. 집으로 데리고 와 며칠간 함께 지내다가 인어를 바다로 보내 주었다. 5, 6년 후 인어가 바다에서 나와 옥동자를 명 씨에게 주고 갔다. 명 씨는 그 아이를 고이 길렀다. 어느 날 권세 있는 사람들이 명 씨 조상의 묘 위에 토장을 하자 힘도 없고 돈도 없던 명 씨는 식음을 전폐하고 누워 버렸다. 그 연유를 안 아이(아들)는 선산으로 달려가서 큰소리로 호통을 치고, 주문을 외우기 시작했다. 그러자 그곳이 풍비박산이 났다. 그 사람들은 명 씨 아들에 의해 쫓겨나고 그 아들은 후에 도승지까지 올랐다. 그래서 그 명 씨의 후손은 인어의 후손이라 전해 오고 있다.”

명확하지는 않지만, 이야기에 등장하는 옥동자가 인간과 인어 사이에서 태어난 존재라는 것은 쉽게 추측해 볼 수 있다. 사람이 사람과는 다른 류(類)의 존재와 성적(性的)으로 결합한 일종의 이류교혼(異類交婚)이다. 인간과 인어 사이에서 태어난 아이는 신기하고 기이한 존재로 인간이 갖고 있지 못한 능력을 지녀 인간의 문제를 해결해 준다. 여기에 등장하는 인어는 두려움의 존재가 아니다. 인간과 성관계가 가능하며, 육지에서 며칠을 살아도 되는 존재로 이야기된다. 사람은 아니지만, 사람과 별반 다르지 않은 존재로 인식하고 있다. 따라서 이 이야기는 문헌에 기록된 내용보다 인어와 인간의 관계가 좀 더 구체화 되어 나타난다. 즉, 인간과 인어의 관계가 일방적인 것이 아니라 서로 상호 적이라는 것을 보여주고 있다. 다음으로, 반인반어의 모습으로 바닷가에서 생활하면서 날씨를 예측하고 알려 주는 신이(神異) 한 존재에 관한 이야기가 전한다. 거문도에 전하는 ‘신지께(신지끼)’ 이야기가 그것이다. “신지께는 거문도에 사는 인어이다. 신지께는 흐린 날 멀리서 보면 물개처럼 보이고, 가까이에서 보면 머리카락을 풀어 헤친 여인이다. 하체는 고기 모양이지만, 상체는 사람 모양이다. 신지께는 흐린 날 특히 자주 나타나는데, 그런 날은 바람이 세차게 불거나 물결이 세차게 일어 물질을 할 수가 없었다. 바람이 불기 직전에 직접 나타나거나 높은 절벽 위에 숨어서 돌 등을 던지기도 하여서 폭풍을 알려 주는 고마운 존재이다, 만약, 이를 무시하고 바다에 나갔다가는 반드시 큰바람을 만나거나 해를 입었다고 한다.”

거문도의 인어 신지께는 바다의 날씨를 알려 주는 해신(海神)이다. 바다를 삶의 터전으로 살아가는 사람들에게 날씨는 자신의 목숨과도 직결되는 민감한 사항이다. 이런 점에서 신지께는 바다의 위험을 알리고 적극적 방어로 사람들이 바다에 나가지 못하게 하는 고맙고, 신이한 존재이다. 뱃사람들을 아름다운 노래로 홀려서 죽음에 이르게 하는 서양의 인어 ‘사이렌’과는 전혀 다른 이미지이다. 그런데, 여기에 등장하는 신지께는 위는 여자의 형상이고, 아래는 물고기의 형상으로 우리가 일반적으로 알고 있는 반인반어의 인어 모습을 하고 있다. 조선 중•후반기 문헌 기록이나 도초도의 이야기에 등장하는 인어와는 사뭇 다른 모습이다. 이러한 차이는 “거문도 사건”의 영향 때문으로 여겨진다. 영국 해군이 러시아의 남하를 막는다는 명분 아래 1885년(고종 22) 4월부터 1887년(고종 24) 2월까지 약 2년간 거문도를 점령한 적이 있었다. 거문도에 주둔했던 영국 해군이나 거문도를 방문했던 영국인(특히 언론인)이 거문도 주변 암초 위에 누워 있는 물개, 강치, 상괭이를 목격하여 이를 인어 설화로 각색했을 가능성이 있다. 또한 기존에 거문도의 물개바위 등에 얽힌 지명 전설인 신지께 설화에 유럽의 인어 이미지를 접목했을 가능성도 높다. 그리하여 지금 우리가 알고 있는 신지께 이야기로 전해지고 있는지 모른다.

우리나라의 인어에 관한 기록이나 기억은 인어를 신비한 존재이면서 인간과 비슷한 존재로 이야기하고 있다는 것을 확인할 수 있다. 물론 《어우야담》의 기록이나 인어와 관련된 ‘낭간(琅玕)’에 관한 이야기를 통해 인식의 변화가 일어나고 있는 흔적도 확인할 수 있다. 그렇지만, 조선 후기의 기록이나 서남해안 지역의 기억되는 이야기를 통해 보면 우리나라의 인어는 인간과의 교접을 통해 인간의 자손을 낳을 수도 있으며, 인간의 생업과 삶에 도움이 되는 존재로 인식하고 있음을 확인해 볼 수 있다. 인어의 모습 또한 인간과 별 차이 없다. 다만, 거문도의 신지께 같은 경우는 영국의 영향을 받아 반인반어의 모습으로 전해지고 있을 가능성이 있음을 생각해 볼 수 있다. 이처럼 우리나라의 인어는 중국 문헌에 전하는 인어의 이미지를 일부 가지고는 있지만, 생업 활동이나 생태 환경 등의 영향으로 단순한 물고기가 아닌 인간과 상호 교류하며 상호 관계를 맺는 존재로 인식의 폭을 확장하고 있음을 알 수 있다. 4. 인어 이야기의 전승 우리나라의 인어는 기록과 기억의 과정을 거쳤으며, 사람들의 삶의 이야기가 더해져 변화하며 전해왔다. 그렇지만 더 이상 기억이 지속해 다른 이들에게 전승될 수 있는 이야기판이 사라져가고 있는 현실에서 인어 이야기는 단순한 기억만으로는 더 이상 전승이 불가능할지도 모른다. 이런 점에서 이야기판이라는 한정된 자리를 벗어나 문화콘텐츠로 인어의 이야기를 활용한 것은 새로운 기억 전승 환경을 만들어 주어 인어 이야기가 지속될 수 있는 새로은 전승판이 될 수도 있다. 인어를 문화콘텐츠로 활용한 사례를 몇 가지 살펴보면 다음과 같다. 2016년 11월 16일부터 2017년 1월 25일까지 SBS에서 방영된 〈푸른 바다의 전설〉(연출: 진혁, 극본: 박지은)은 《어우야담》에 나오는 인어 이야기를 모티브로 한 판타지 로맨스 드라마였다. 김담령이 인어를 풀어주는 인연에서부터 시작되는 이 드라마는 도시로 온 인어의 윤회와 업보가 거듭되며 과거와 현재가 교차하는 액자 담화 형식의 이야기이다. 물론 드라마 속 인어는 반인반어의 모습을 하고 있으며, 눈물로 진주를 만드는 능력을 지니고 있어 교인의 모습을 보여주기도 한다.

웹드라마 〈미래를 보는 인어 ‘신지끼’〉는 2022년에 영화 제작사 ㈜필름몽이 제작한 작품으로, 박채운 작가가 기획과 각본, 감독(공동 연출 최정민) 및 제작을 맡아 만든 것이다. 이 작품은 거문도에서 전해오는 신지께의 이야기를 기반으로 작성된 것이라는 점에서 주목할 만하다. 나아가 ‘낭간’ 이야기나 몸을 다친 인어가 상처를 치료하는 신비한 우물인 제주도의 ‘굼둘애기물’ 이야기 등의 내용을 빌려 ‘인어’에 관한 이야기를 전개하고 있다. 칸 세계영화제에서 ‘최고의 판타지 영화상(2022 Cannes World Film Festival: ‘BEST FANTASY FILM’ Award)‘수상하였는데, 우리나라 인어 이야기가 가지고 있는 문화콘텐츠로서의 가능성을 충분히 보여준 사례라고 할 수 있다.

아울러 심심치 않게 보이는 인어상도 인어 이야기의 전승에 한몫을 담당하고 있다. 인어상이 있는 곳은 부산 동백섬, 인천 장봉도, 여수 거문도, 제주도 모슬포 산방산 옆, 목포, 울진 스카이워크 등지이다. 부산 해운대의 인어상은 바다 건너 인어 나라에서 이곳으로 시집와 고국을 그리워하는 황옥공주를 모델로 한 것이다, 인천 장봉도의 인어상은 목숨을 살려 준 어부에게 많은 고기를 잡히게 해준 인어 이야기를 형상화하고 있다. 목포 인어상의 경우 1980년 청년회의소 전남지구회 회원대회 행사를 목포에서 주관하고 이 기념행사로 목포청년회의소가 설치한 것으로, 온금동 바닷가에서 죽은 아이들의 넋을 기리려는 뜻이 담겨 있다.

이처럼 인어 이야기를 활용 문화콘텐츠는 여러 인어 이야기에 산재되어 있는 이야기 요소가 합쳐져 새로운 창작물로 변화되고 있다. 그렇지만, 여기저기에 보이는 인어상은 모두 반인반어의 모습을 하고 있다. 이는 〈푸른 바다의 전설〉이나 〈미래를 보는 인어 ‘신지끼’〉에도 동일하게 드러난다. 이야기 속에 담긴 삶의 기억보다는 안데르센의 인어공주 이미지만 전해지고 있을 뿐이다. 앞으로는 우리 내 삶 속에서 우리와 닮은 모습으로 기억되던 우리나라의 인어가 우리 곁에 선명하게 나타나기를 기대해 본다. 도움받은 자료

《於于野談》

《存齋集》 《玆山魚譜》 《畵鷗盦讕墨》 박영준 편, 『韓國의 傳說』 8, 韓國文化圖書出版社, 1972. 한국정신문화연구원, 『한국구비문학대계』 6-6 전라남도 신안군 편, 1985. 삼산면지발간추진위원회, 『삼산면지』, (사)여수지역사회연구소, 2000. 제주특별자치도•제주발전연구원, 『제주여성 문화유적 100』, 2009. 강민경, 「한국 인어 서사의 전승 양상과 그 의미 고찰」, 도교문화연구37, 고교문화연구, 2012. 김채리, 「《어우야담》 인어이야기의 TV프로그램 활용 연구-드라마 〈푸른 바다의 전설〉을 예증 삼아-」, 『돈암어문학』 43권, 돈암어문학회, 2023. 박종오, 「거문도 인어 설화의 재탄생, 웹드라마 〈미래를 보는 인어 ‘신지끼’〉」, 『도서문화』 62집, 목포대학교도서문화연구원, 2023. 이진오, 「인어설화의 탄생과 신지끼 인어설화의 콘텐츠 활용 방안」, 『한국학연구』 76집, 고려대학교 한국학연구소, 2021. 정혜정, 「인어 설화의 문화콘텐츠 활용 방안-‘신안’지역을 대상으로-」, 『남도민속연구』 37집, 남도민속학회, 2018. 글쓴이 박종오 전남대학교 호남학연구원 학술연구교수 |

||||||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입