[한 폭의 그림, 하나의 이야기] 무이산 위에는 신선이 살고 있고… 게시기간 : 2025-02-20 07:00부터 2030-12-24 21:21까지 등록일 : 2025-02-18 18:04

재단법인 한국학호남진흥원

한 폭의 그림, 하나의 이야기

|

||||||||

|

“무이산 위에는 신선이 살고 있고 산 아래엔 찬 냇물이 굽이굽이 맑아라. 그 속의 멋진 경치 아시고 싶거들랑 뱃노래 두세 가락 한가히 들어 보소. 武夷山上有仙靈 山下寒流曲曲淸 欲識箇中奇絶處 棹歌閑聽兩三聲.”

꽤 오래전이라 가물한데, 아마도 2010년으로 기억한다. 2월 이맘때였다. 대학원 답사로 중국 항주와 소주, 그리고 복건성 무이구곡을 다녀왔었다. 무이구곡은 처음 가보는 곳이라 조금은 설렜던 기억이 있다. 미술사 공부하면서 무이구곡에 와보다니. 이성길의 <무이구곡도>에 나오는 것처럼 기이한 봉우리와 계곡은 실제 존재하는 걸까? 버릇처럼 실경과 그림을 비교하게 된다. 뗏목을 타고 물줄기를 따라 1곡부터 9곡까지 굽이굽이 지나갔다. 쾌청하면서 춥지 않은 날씨에, 청명한 하늘과 옥빛같이 맑은 물, 그리고 배에서 바라보던 웅장하면서 독특한 봉우리들은 아직도 기억에 뚜렷이 남아있다(그림 2). 무이구곡도는 무이산武夷山의 아홉굽이를 그린 실경산수화이다. 주희는 1183년 무이산에 무이정사武夷精舍를 짓고 이곳에서 성리학의 이론을 구축하고 저술에 몰두했으며 찾아오는 제자들에게 강학을 펼쳤다. 주자성리학의 발원지이자 터전이었던 무이계곡은 주자의 학문과 행적을 상징하는 그림으로 그려졌다. “세상에 전하는 무이도武夷圖는 꽤 많다”

그림 2 중국 복건성 무이산

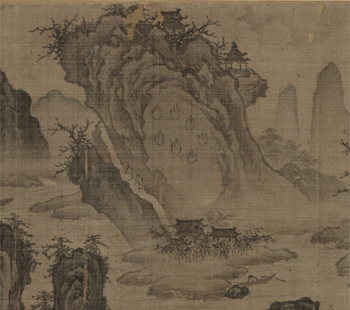

그림 3 이성길, <무이구곡도> 부분, 1592년, 비단에 담채, 무이구곡도는 주자성리학의 이해가 심화되던 16세기부터 본격적으로 우리나라에 소개되었다. 무이구곡도의 가장 대표적인 예는 국립중앙박물관에 소장된 1592년작 이성길李成吉(1562-1621)이 그린 <무이구곡도>일 것이다(그림 3). 이 작품은 실제 무이계곡의 사진과 비교하더라도 상당히 비슷해서, 무이구곡의 실경을 꼼꼼하게 그렸던 것으로 보인다(그림 2). 두루마리로 된 이 그림에는 화면 전체에 걸쳐 1곡부터 9곡까지 각 곡마다 특징적인 경관이 차례로 진행되어 탐승의 여정旅情을 느끼게 한다. 실제로 가보지 못한 조선의 문인들은 이곳을 동경하여 주자의 무이구곡가를 본떠 구곡시가를 읊고, 구곡도를 그리는 등 구곡문화를 꽃피웠다. 퇴계退溪 이황李滉(1501-1570)이 “세상에 전하는 무이도武夷圖는 꽤 많다”고 한만큼, 16세기경부터 그려지기 시작한 무이구곡도는 다양한 변모를 보였다. 무이구곡도의 모사본模寫本이 보급되어 서울과 지방의 지식인들에게 큰 인기를 끌며 유행하였는데, 시간이 지나면서 상상 속의 이상향을 그린 관념산수화로 변화되었다. 18세기 후반기에 이르러 전통의 형식에서 벗어난 파격적인 그림으로도 그려져 근대까지 꾸준하게 그려진 무이구곡도는 이후 대중의 수요와 접목된 상상력이 가미된 민화로까지 제작되었다.

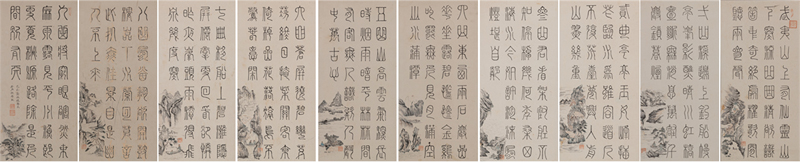

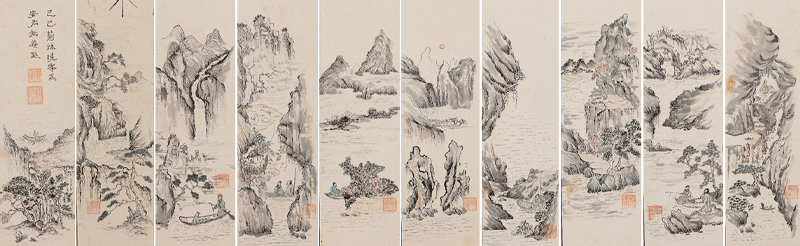

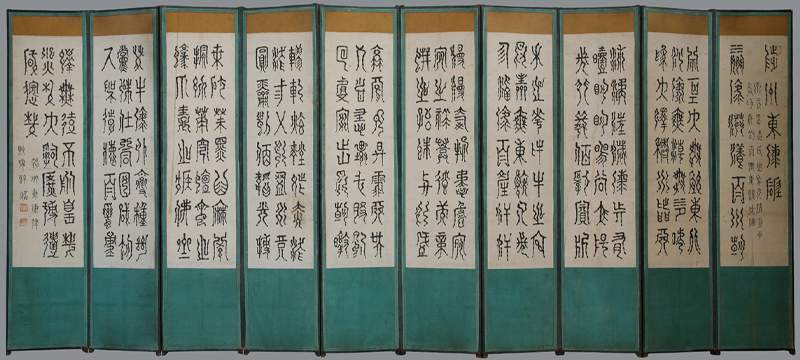

허소의 《무이구곡도 10폭병풍》은 1929년에 제작된 20세기 초반의 작품이다. 각 폭마다 전서로 쓴 「무이도가武夷棹歌」 10수와 산수가 함께 그려졌다(그림 1). 마지막 폭 관지에 “기사년 가을 효봉이 졸암 안종선 군을 위해 그렸다己巳菊秋曉峯爲安君拙菴作.”라고 써 회봉晦峯 안규용安圭容(1873-1959)의 아들인 안종선에게 허소가 그려준 것이라 밝히고 있다. 안종선安鍾宣(1899-1992)은 안규용의 아들로, 호는 졸암, 또는 봉산峯山이다. 아버지를 좇아 한학자로 제자들을 길러내고 죽곡정사竹谷精舍를 운영하였다. 이 그림은 안종선이 30세가 되던 해에 47세의 허소가 그린 것이다. 글씨와 그림으로 구현한 허소의 무이구곡도 무이구곡도는 대체로 그림이 주가 되고 화제시로서 「무이도가」를 화면 상단에 적어 넣는 것이 일반적인 구성이다. 하지만 허소가 제작한 《무이구곡도 10폭병풍》은 특이하게도 화면 전체에 걸쳐 전서로 「무이도가」를 쓰고 화면 왼쪽 하단에 그림을 작게 그려 넣었다. 선서후화先書後畵 형식을 취한 것이다. 이러한 용례는 드문 것인데, 전서에 탁월했던 허소가 그림도 잘 그렸기 때문에 이러한 장점을 동시에 부각시키려는 의도도 있었을 것이라는 해석도 가능하다.

허소는 1폭 서곡부터 10폭 9곡까지의 특징을 실제 경치에 두지 않고 「무이도가」의 시상詩想에 따라 순차적으로 시각화하면서 시구절의 내용을 그대로 묘사하려 하였다. 매 폭마다 등장하는 주자로 보이는 인물은, 배를 타고 유람하거나 낚시를 하고 있는 모습으로 원근에 상관없이 크거나 혹은 매우 작게 그려졌다[표 1]. 10폭의 화면은 대체로 상단과 하단으로 구성되어 있지만, 구분되지 않고 하나의 덩어리로 구성된 공간을 보여주기도 한다. 조심스러운 선묘로 경물의 윤곽을 그리고 옅은 먹으로 바위의 결과 나뭇잎을 묘사하였으며 청색과 황색 등으로 부분 채색을 하였다.

‘또한 내부를 메우듯 붓질을 가했으며 피마준이나 부벽준과 같은 서툴러 보이는 준법도 사용하였다. 시에 나타나는 일부 특징적인 경물만을 해석한 관념화된 묘사로 보인다. 그렇다보니 무이구곡의 특징적인 실경의 주요한 부분을 간과한 면도 있다. 대표적으로 ‘선인장仙人掌 봉우리’ 표현이다(그림 2-1). 대부분의 무이구곡도에서는 바위에 새겨진 독특한 손바닥 모양을 어떻게든 묘사하고 있는데, 이 그림에서는 그러한 표현을 볼 수 없다.

그림 2-1 이성길, <무이구곡도> 선인장 부분 허소의 무이구곡도는 다른 작품을 참고했다거나 모본이 있었던 것으로 생각되지 않는다. 다만 그가 이 작품을 그렸을 당시 무이구곡도는 여러 형태로 알려져 있었고, 소치 허련이나 염재 송태회 같은 호남의 주요 화가들이 전형적인 남종화풍으로 무이구곡도를 표현했던 만큼 본연의 의미가 희미해지며 더욱 형식화 대중화되는 상황이었음을 알 수 있다 (그림 4, 5). 하지만 이 그림은 보성 죽산안씨 집안과 허소의 교유범위 내에서 제작된 것으로, 정형화된 형식의 와해됨과 동시에 주자에 대한 존숭으로 지방유학자들의 학문적 계보와 도통道統의 계승자로서 의식이 반영되어 있다고 보여진다. 이 그림을 받았던 안종선, 안규용 등의 유학자들은 무이도가를 노래하는 그림 속 주자의 시선으로 주자의 시공을 향유하는 즐거움을 누릴 수 있었을 것이다. 문인들에게 무이구곡도는 주자의 학맥을 잇는 시각적 상징물로 간주되었기 때문이다. 허소는 이 그림을 감상하는 이들이 무이도가의 내용을 충분히 이해하여 자신의 표현을 즐길 수 있는 이들이었기 때문에, 이러한 상상 속의 이상향과 같은 무이구곡도를 그렸을 것이다.

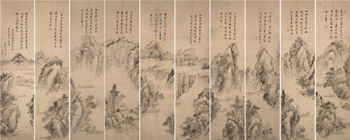

그림 4 허련, <무이구곡도 10폭병풍>, 1878년, 종이에 먹, 175×370cm, 국립광주박물관

그림 5 송태회, 《무이구곡도 10폭병풍》, 1930년, 종이에 엷은색, 각 118.2×30cm, 화순군 소장 더벅머리 노인, 효봉 허소 허소는 20세기 초반에 활동한 서화가이다. 한국 서단에서 전서로 이름이 있었으나 글씨에 비해 그의 화가로서의 면모는 잘 알려지지 않았다. 전남 보성 출신의 허소는 본관은 양천陽川, 자는 남규南奎이며 호는 효봉, 만년에는 ‘더벅머리 노인’이라는 뜻의 담수髧叟라는 자호를 즐겨 썼다. 생애의 대부분을 보성에서 보냈기에 그가 교유했던 인물들도 대부분 보성사람들이다. 보성출신의 한학자 회봉 안규용, 안종선, 서예가 설주 송운회, 소파 송명회 형제 등과 이 외에 석촌石邨 윤용구尹用求, 구례의 류형업 등이 있다. 이들은 허소와 교유하며 간찰과 문집, 시・서・화 합작 등을 남겼다. 허소는 안규용․송운회․송명회 보다 9살이나 어렸으나 망년지우忘年之友를 맺어 보성이라는 지역에서 시와 그림, 글씨를 통해 학문적, 예술적 교유를 했다. 허소와 교류가 가장 많았던 안규용은 은봉隱峯 안방준安邦俊(1573-1654)의 후손으로 자는 경삼敬三이고 호는 회봉이다. 허소는 안규용 집안과 꽤 두터운 교유를 보여준다. 안규용의 『회봉유고晦峯遺稿』에는 허소와 안규용이 주고받은 간찰이 다수 실려 있으며 죽산안씨竹山安氏 집안에 허소의 서화를 포함하여 함께 시회를 열고 제작한 《도갑사상추道岬寺賞秋》와 같은 시축 등이 소장되어 있다. 안종선에게 《무이구곡도 10폭병풍》을 그려주었던 이유 역시 안규용을 비롯한 죽산안씨 집안과 허소의 교유범위 내에서 제작된 것으로 생각한다. 송명회宋明會(1872-1953)‧송운회宋運會(1874-1965) 형제와 허소와의 교유는 이들이 남긴 『설주유고』와 『소파선생문집』에 수록된 시와 글씨, 전해지는 합작품에서 확인된다. 구례 문화류씨 류형업柳瑩業(1886-1944)과도 서화로 교류했으며, 류형업은 허소에게 매화와 난초, 수묵병풍 등의 서화를 부탁하는 등 상당히 가깝게 지냈던 것으로 생각된다.

그림 6 허소, <괴석도>, 종이에 먹, 91.0×39.7cm, 개인소장 허소가 활동했던 1920-40년대에는 소치 허련에서부터 미산 허형을 거쳐 의재 허백련, 동강 정운면을 위주로 한 광주화단과 남농 허건의 목포화단이 형성되고 있었다. 1922년 조선미술전람회(이하 선전鮮展)가 창설되면서 중앙화단과의 관계를 통해 유입되는 새로운 화풍에 많은 화가들이 관전양식에 부합하여 작품을 제작하였으며 호남의 전통서화가들도 이러한 흐름을 따라가면서 산수화에서 전통화풍과 신화풍이 공존하는 양상을 보여준다. ‘허소는 보성과 서울을 오가며 서화협회전에 출품하는 등 나름대로의 활동을 하면서도 선전에 참여한다거나 동시기 허백련 등 광주화단의 전통서화가들이나 송태회, 미산 허형 등 호남 각지에서 활동한 서화가들과의 면모와는 상당히 거리가 있는 표현을 보인다. 그의 작품 가운데 간혹 ‘방원인의倣元人意’라 써놓은 작품도 발견되며, 산수화에서 고식古式의 표현이 많고 화본을 참고한 듯한 표현이 눈에 띈다(그림 6). 허소의 경우 산수화, 사군자화, 화조화, 기명절지화, 인물화 등 다양한 주제들의 작품을 그리면서도 광주화단의 영향에서 벗어난, 독자적인 면모가 두드러지는 이유는 그가 특별한 사승관계를 두지 않고 화보 등을 통해 습득된 화법은 자기화된 표현으로 보이기 때문이다. 새 발자국 같은 허소의 글씨 허소는 어려서 서예에서 신동이라 불렸으며 석촌 윤용구(1853-1937)는 “압록강 동쪽에서 가히 겨를 사람이 없겠다”는 말로 허소의 글씨를 찬탄했다. 예서, 행서, 초서를 비롯해 전서체에서 새 발자국과 같은 독특한 서체를 남긴 허소는 허목許穆(1595-1682)의 필법을 공부하여 그의 글씨를 토대로 살짝 떨리듯 비뚤비뚤 쓰거나 원형과 사각형 등의 다양한 도형 감각과 자형字形 변형으로 변화를 주어 ‘조적체鳥跡體’를 만들어냈다(그림 7). 《무이구곡도 10폭병풍》에 쓰인 전서는 조금 더 둥그런 필획의 단정한 자형이지만, 허목의 글씨에서 벗어난 개성적인 허소의 서체이다.

독창적인 전서체를 이룩하고, 회화적 구성미가 돋보이는 백수백복도를 비롯해 전서와 예・초서 등의 다양한 서체를 자유자재로 구사한 그의 서예는 송곡 안규동와 설봉 양성운에게 이어졌다. 1940년대 초까지 활동한 허소의 서화는 호남 전통서화단과는 다른 행보를 보여주며, 시대적인 조류에 편승하기보다는 자신만의 독자적인 예술세계로 호남 전통화단의 다양성을 제고하였다고 할 수 있다. 참고문헌 김소영, 「근대기 광주 전통화단의 형성과 전개」, 『호남학』67(전남대학교 호남학연구원, 2020), pp. 187-224.

김소영, 「효봉 허소(曉峯 許炤, 1882-1942)의 회화연구-《무이구곡도 10폭병풍》을 중심으로」, 『남도문화연구』제47집, 남도문화연구소, 2022. 윤진영, 「조선시대 구곡도 연구」, 한국정신문화연구원 한국학대학원 석사학위논문, 1997. 이선옥, 「문인화가 송태회(1872~1941)의 근대체험과 실경산수화의 근대적 요소」, 『지방사와 지방문화』제18집(2015), pp. 189-217 정은주, 「華陽九曲圖를 통해 본 尤菴 학통의 계승 양상」, 『조선시대사학보』87, 조선시대사학회(2018. 12), pp. 115-161. 글쓴이 김소영 한국학호남진흥원 연구위원 |

||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입