[풍경의 기억] 다시 보는 한글- 여암(旅菴) 신경준(申景濬)의 『훈민정음운해』를 중심으로(2) 게시기간 : 2021-09-29 07:00부터 2030-12-17 21:21까지 등록일 : 2021-09-27 11:16

재단법인 한국학호남진흥원

풍경의 기억

|

||||||||

|

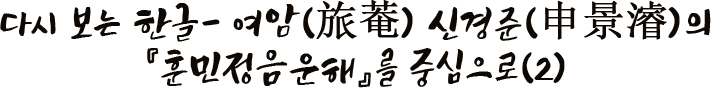

『훈민정음운해(訓民正音韻解)』는 어떤 책인가? 『훈민정음운해』는 ‘훈민정음도해’ 또는 ‘운해훈민정음’ 등으로 불린다. 이 책은 「경세성음수도(經世聲音數圖)」, 「훈민정음도해(訓民正音圖解)」, 「운도(韻圖)」 등 크게 세 부분으로 구성되어 있는데 ‘훈민정음도해’ 부분이 양적으로 전체의 50.2%를 점하고 있고1) 또 중심을 이루고 있어 이 책을 ‘훈민정음도해’라 부름이 합당할 것이라고 보기도 한다.2) 이 책에 대해 국어학계에서는 한자운도(漢字韻圖) 작성이 이 책을 지은 목적이라 하면서 훈민정음을 한낱 한자음을 위한 발음기호의 존재에 지나지 않는다고 폄하하기도 한다.3) 하지만 다른 연구에서는4) “정음에 강절역(康節易)5)이 어떻게 투영되었는지를 살펴서 … 정음으로도 충분히 한자음을 표기할 수 있음과 성음의 도를 밝힘이 저술 목적”이라고 하였다. 그러면서 “‘훈민정음도해’는 어쩌면 이 책의 본론인 동시에 본명에 해당하는지도 모른다”6)라고도 하였다. 실제로 장서각본에는 책의 제목이 ‘훈민정음도해’로 되어 있어 이런 주장을 뒷받침한다. 이 제목이 실제 내용과도 부합하는 것으로 보인다. 또 『여암유고』에 수록된 ‘운해서’는 이 ‘훈민정음도해’에 붙인 ‘서(敍)’, 즉 「훈민정음도해서(訓民正音圖解敍)」와 내용이 같다. 따라서 이 ‘서’는 『훈민정음운해』의 진짜 서문에 해당하는 것으로 보인다. 그런 점에서 이 책을 ‘훈민정음도해’라 해도 하등 이상하지 않아 보인다.

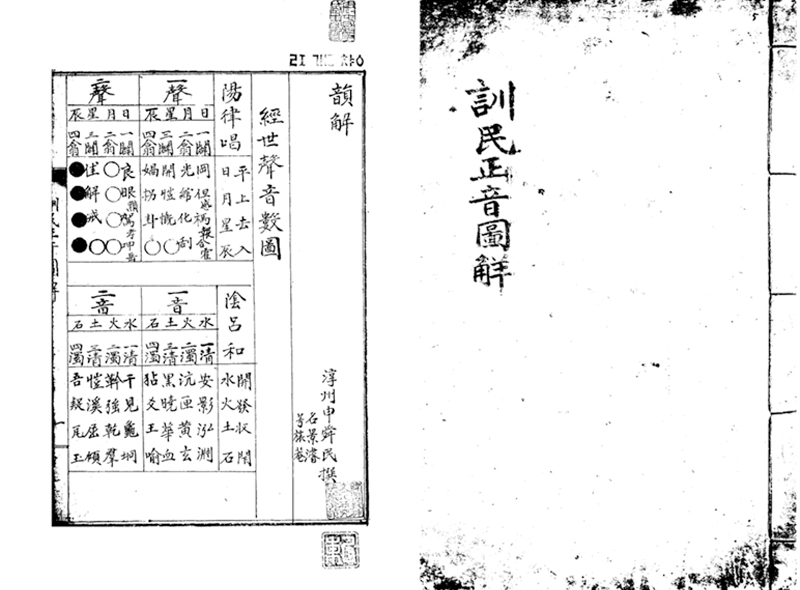

「훈민정음도해서」에 보면, 우리 세종대왕이 훈민정음을 만들었는데, 그 예는 반절의 뜻을 취했고 그 모양은 교역변역(交易變易)의 가일배법을 사용하였다. 그 문자는 점획이 아주 간단하나 맑은 소리, 탁한 소리, 열린 소리, 닫힌 소리와 초성·중성·종성이 환하게 모두 드러난 것이 하나의 그림자와 같다. 그 글자의 수는 많지 않으나 그 쓰임은 아주 넓으며, 글자를 쓰기가 아주 편하고 배우기도 아주 쉬우며, 천만 마디의 말도 자세하게 모두 형용한다. …. 훈민정음은 우리나라를 은혜롭게 하는 데에 그치지 않고 천하 성음의 큰 법전[天下聲音大典]으로 삼을 만하다. 그러나 성인이 지은 뜻이 매우 은미하고 심오하여 당시의 유신(儒臣)은 이를 이해하면서도 미진했고 후세의 백성들은 날마다 사용하면서도 모르니, 성음의 도에서 이미 밝아진 것이 다시 어두워지려 한다. 미천한 신이 어찌 감히 그 깊고 오묘한 뜻을 만에 하나라도 알겠는가마는 좁은 견해로 이 도해(圖解, 그림풀이)를 만들어 감히 선왕 세종대왕의 덕을 잊지 못하는 뜻을 세상에 드러내는 것이다.

라 하였다. 이를 보면, 이 책의 저술 목적은 훈민정음의 원리를 밝혀 훈민정음이 “우리나라를 은혜롭게 하는 데에 그치지 않고 천하 성음의 큰 법전”임을 드러내며 아울러 성음의 도를 다시 밝히고자 하는 데 있었다. 아울러 정음으로 한자음을 표현하는데 문제가 없음도 드러내고자 하였다. 이처럼 훈민정음의 문자를 분석하면서 『훈민정음해례본(訓民正音解例本)』의 ‘해례’와 같은 완결성과 독창성도 갖추었다. 더구나 여암은 『훈민정음해례본』을 알지 못하는 상태에서도 해례본에 버금가는 분석을 해냈다는데 언어학자로서의 역량을 잘 보여주고 있다.7) 훈민정음에 대한 오해와 바른 이해 “한글은 왜 천대받았나?”라는 질문을 받으면 우리는 ‘왜’에 대한 답을 찾으려 할 뿐, 그런 질문이 성립할 수 있는가에 대한 의문은 없었다. 왜냐하면 한글을 ‘언문’이라고 부른 것이 곧 낮춰 부른 대표적 증거로 받아들였기 때문이다. 하지만 거기에 오해가 있다. 일부는 맞기도 하지만 또 일부는 틀리다. 어째서 그런지 살펴보기로 하자. “세종대왕이 훈민정음을 창제한 이래 한글은 개화기까지 공식적인 문자로 대접받지 못했다”라는 인식이 거의 교과서처럼 되어 있다. 하지만 최근 연구들에 따르면 거기에 오해가 있음이 밝혀지고 있다.8)‘언문(諺文)’이란 우리말을 적는 글자란 뜻으로 ‘언서’, 또는 ‘언자’라고도 불렀다. 거기에 하대의 의미는 없었다. 언문은 우리말을 부르는 지극히 당연한 표현이었다. 세종 때에는 그래서 언문청(諺文廳)이란 이름의 기관까지도 두었으니 ‘언문’이란 말 자체가 낮춰 부르는 용어가 아님은 분명하다.9) 우대는 아니었다 하더라도 하대는 결코 아니었다. 이처럼 당초 언문이란 말 자체에 부정적으로 낮추어 부르는 의미는 없었다. ‘언문’이라는 표현은 훈민정음의 단순한 이칭이었다. 전편에서 본 것처럼 조선 후기 사대부들 중에는 한글, 즉 정음의 우수성을 평가하는 언급들이 다수 있었다. 이들에게 훈민정음은 대체로 한자보다 우리의 언어·문자 생활에 더 어울리는 존재로 인식하거나 한자와 공존 혹은 병존해야 하는 것으로 여겼다.10) 적어도 한자를 공부하는 데 편의를 주는 수단이란 점에서는 누구도 부정하지 않았다. 그래서 정음을 알았고, 사용하고 있었다. 훈민정음을 ‘국자(國字)’라고도 불렀다. 이는 한문이 아니라 훈민정음이 우리 글임을 인정하는 표현이다. 물론 ‘암클’이라는 이름도 쓰였다. 이는 부녀자들이나 쓰는 글이라는 뜻으로 무시하는 경우에 해당한다. 그러나 그것이 사회적 통념은 아니었다. 훈민정음 즉 언문의 위상은 “흔히 생각했던 것”과는 분명 달랐다.11) 그리고 나아가서는 훈민정음이 결국은 공행문자(公行文字)가 될 것이라는 예언까지 나왔다. 조선 후기에 우리 말과 글, 즉 정음의 우수성을 평가하는 논자들의 평을 보는 것은 결코 드문 일이 아니었다. 그중에서도 이규상(李奎象, 1727∼1799)이 독특한 위치를 점한다. 그의 아버지는 앞서 본 이사질이었다. 이사질은 『훈음종편(訓音宗編)』에서 “이(훈민정음)로써 사람의 말과 짐승, 곤충의 소리까지 다 표기할 수 있다”라고 하여 그 표음성이 우리 언어생활에 보다 적합하다는 점을 이미 인식하고 있었다. 이규상은 아버지의 영향을 받았겠지만, 한걸음 더 나아갔다. 각국의 언서(諺書)는 음(陰)에 속하는 반면에 예부터 만들어져 전해오는 한문은 양(陽)에 속한다고 할 수 있다. 각국의 과식문(科式文) 또한 음에 속하지만 옛사람들의 의리문(義理文)은 양에 속한다. 그런 이유로 최근에 언문(諺文)과 과문(科文)은 도처에서 신장하는 데 반해 고자(古字), 고문(古文)은 도처에서 점차 위축되고 있다. 동방의 한 지역을 두고 매일 그 소장의 형세를 관찰해 보건대 오래지 않아 ‘언문’이 이 지역 내에서 공행문자(公行文字)가 될 것 같다. 지금 더러 언문으로 사용되는 공문서가 있는데 졸지에 쓰기 어려운 공이문자(公移文字)의 경우 간간이 언문으로써 급한 형편에 대처하는 수가 없지 않다고 한다. 이것이 그 조짐이다. 물물사사(物物事事)에 물과 사 어느 하나도 음(陰)이 이기지 않는 것이 없다.12)

음이 양을 이기듯이 결국은 언문이 공행문자가 되어 한문을 대체할 것으로 예상하였다. 그리고 이미 그런 조짐이 있다고도 지적하였다. 근대로 가면 대중, 민중의 역할이 커짐에 따라 한글이 공용문자로 자리잡는 것은 필연이었다. 한글이 나랏글이 되기까지 1894년(고종 31) 11월 칙령 제1호로 새로운 공문식제(公文式制)를 반포하였다. 그중 제14조가 “법률·칙령은 모두 국문(國文)을 기본으로 하고 한문(漢文)으로 번역을 붙이거나 혹은 국한문(國漢文)을 혼용한다”였다.13) 이 칙령을 기해 국문, 즉 한글이 공문식의 기본이 되었고 한문은 번역하여 덧붙이는 역할에 그쳤다. 이렇게 한글이 나라의 제1 공식문으로 자리 잡았다. 이런 변화는 물론 어느 날 갑자기 나타난 것은 아니었다. 이규상의 지적처럼 조짐들이 있었고, 그런 추세 속에서 근대화와 맞물려 일어난 결과였다. 어떤 조짐들이 있었을까? 한글이 나랏글이 되기까지의 과정을 살펴보자. 훈민정음이 반포된 지 90년이 지났을 때인 중중대, 이때 이미 “언서라면 백성들도 알 수 있”14)다고 할 만큼 한글은 널리 알려져 있었다. 특히 임진왜란 때와 같은 전시 비상사태 때 우리만 알 수 있는 언서는 그 존재 이유를 잘 보여주었다. 몇몇 사례를 보자. 임진왜란이 발발한 지 얼마 지나지 않은 8월에 선조는 황해도에 교서를 내리면서 말하기를 “사인(士人)들은 스스로 알아볼 수 있겠지만 그 나머지 사람들은 아마 알지 못할 것이다. … (그러하니) 방문(榜文)처럼 만들고, 또한 의병장이나 감사 등에게 언문(諺文)으로 번역하게 하여 촌민(村民)들이 모두 알 수 있도록” 하였다.15) 이는 언문으로 번역하여 알리면 촌민들까지도 알 수 있다는 뜻으로 한글이 충분히 많이 보급되어 있었음을 짐작할 수 있다. 더구나 의병장이나 감사 등에게 언문으로의 번역을 맡겼으니, 그들 또한 언문을 알고 있었다는 뜻이 된다. 이때에는 언서로 방문을 써서 민간에 알리게 하는 일은 잦았던 것으로 보인다.16) 그만큼 언문은 보편적 언어로 자리 잡고 있었다. 또 왜적을 이간시킬 계책을 논하면서 “이 일이 다른 왜인(倭人)의 귀에 전파될까 우려되기 때문에 언서(諺書)로 답하는 것이다”라 하였다.17) 한자는 왜인들도 알기 때문에 비밀 보장이 안 되지만 언서는 우리말이기 때문에 어느 정도 비밀을 유지할 수 있었다. 이 점 또한 국가 비상사태 때 언서의 역할이기도 하였다. 언서라면 왜적들이 알 수 없기 때문에 왜란 중에 언서는 대외비 문서의 역할을 톡톡히 할 수 있었다.18) 한편, 여성의 경우는 일반 여성들뿐만 아니라, 중전이나 대왕대비 등 최고위 여성들도 언서로 의사 표현을 하였다. 따라서 임금에게 올리는 상언(上言)의 경우에도 여성이 언서로 한 것은 받아들여졌다.19) 이처럼 여성이 언서를 사용하는 것은 오히려 당연하게 여겼다. 이런 사례들을 보면, 언문의 유지, 보급에는 여성의 역할이 컸음을 알 수 있다. 이처럼 언문은 다양하게 그 활용 범위를 넓혀 갔다. 그러다가 고종대에 이르면 교서의 반포에 ‘진언번등(眞諺翻謄)’, 즉 한문과 언문으로 베껴서 반포하는 일이 반복되었다. 1866년(고종 3) 대왕대비가 서양의 사술(邪術)을 금하는 교서를 반포하는데 “먼저 이러한 내용을 한문과 언문으로 베껴서[眞諺翻謄] 거리와 마을에 붙여[揭付坊曲] 모두 잘 알게 하라”고 하였다.20) 이런 조치는 하등 이상한 일이 아니었다. 이때를 전후하여 “한문과 언문으로 베껴서” 교지를 반포하는 일은 일상이 되었다. 이는 언문이 이미 공행문자로 자리 잡고 있었음을 뜻한다.

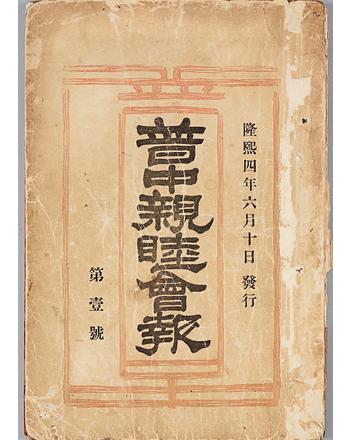

또 고종의 하교에 “방금 동지 사신이 언문으로 쓴 장계(狀啓)를 보니 중국 황제가 세상을 떠났다고 한다”라고 하였는데, 사신조차도 언문으로 장계를 올리고 있었다21). 중국 황제가 세상을 떠났다는 중대사를 전하는 일이기 때문에 대외비의 성격을 띠고 있어서 그랬던 것으로 보이지만, 어쨌든 사신의 장계에서조차도 언문이 활용되고 있었다. 군무아문(軍務衙門)에서는 ‘군졸 교과서’를 국문으로 편찬하여 날마다 시간을 정하여 가르쳐 주는 일도 있었다.22) 그러다가 앞서 본 것처럼 마침내 1894년(고종 31) 11월 칙령 제1호로 공문식제의 공용어를 국문으로 정하였다. 그리고 나아가 내무아문(內務衙門)에서 “우리나라의 고유한 독립 기초를 세우며 모든 제도를 혁신한 날카로운 기세가 인민들과 함께 다시 시작해서 문명한 경지에 나가려고” 각도(各道)에 훈시(訓示)하였는데, 그 중 제10조가 “인민들에게 우선 우리나라의 역사[本國史]와 우리나라의 글[本國文]을 가르칠 것”이었다.23) 이는 우리나라 역사와 우리나라 글이 우리나라의 고유한 독립의 기초임을 말하고 있는 것이다. 이를 이어서 지석영이 국문을 정리하고 편리한 방도를 정하여 가르칠 것을 상소하였고, 이에 따라 ‘국문실시안(國文實施案)’을 새로 만들었다.24) 그리고 국문연구소까지 설치하였다.25) 그런 일련의 국문 정책들은 일제의 강점에 의해 중단되었고, 이제 ‘국문’은 ‘한글’로 이름을 바꿔 독립운동과 궤를 같이 하며 새로운 역사의 길로 접어들었다. ‘한글’이란 이름의 탄생 ‘한글’이란 이름은 누가 지었고, 언제부터 썼을까? 이른바 한글의 ‘작명부(作名父)는 누구일까?26) 한글이란 이름이 널리 쓰이게 된 것은 1927년 한글사에서 펴낸 『한글』(7인의 동인지)이라는 잡지에서부터이다. 다만 작명부가 누구인가에 대해서는 “최남선인가? 주시경인가?” 해서 논란이 있다. 또 한글의 ’한‘은 어떤 의미이고, 그 유래는 어떤가 등에 대해서도 의견이 분분하다. 여기서는 이를 자세히 논증할 자리는 아니다. 기왕의 논의들을 검토하여 ’합리적‘ 정리를 해보고자 한다. 통상 “‘한글’의 ‘한’은 ‘하나’ 또는 ‘큰’의 뜻이니, 우리글을 ‘언문’이라 낮추어 부른 데 대하여, 훌륭한 우리말을 적는 글자라는 뜻”(『한국민족문화대백과사전』)으로 ‘한글’이라 하였다고 알고 있다. 하지만 그보다는 대한제국의 ‘한’에서 왔다고 보는 것이 합리적이다. 이 ‘한’은 물론 ‘삼한(三韓)’의 ‘한’에서 유래한 것으로 우리 겨레를 가르치는 뜻으로 그 뿌리가 깊다. 『보중친목회보(普中親睦會報)』 제1호(1910.06)에서 ‘국어(國語)’를 ‘한나라말’, ‘국문(國文)’을 ‘한나라글’로 바꾼 것을 보면 '한나라'라는 것은 '위대한 나라'라기보다는 '한국(韓國)'에 대응된다고 보는 것이 타당하다는 견해도 있다.27)

【그림 3】 『보중친목회보』 제일호 표지. 국립한글박물관 제공 그러면 어떻게 ‘한글’이란 이름이 탄생했을까? 그 배경으로는 두 가지 점을 생각해 볼 수 있다. 하나는 일제의 강점으로 인한 문제였다. 앞의 칙령에서도 보았듯이 나랏글은 그냥 ‘국문(國文)’이라 부르면 됐다. 한글이 제1공식문이 되었을 때, 그때 칭호는 그냥 ‘국문’이었다. 우리나라가 독립국일 때는 ‘국문’이라 하면 그걸로 됐다. 그런데 일제 강점 이후에 ‘국문’이라 하면 국문은 ‘일본문’이 된다. 따라서 우리 국문을 표현할 다른 대안이 필요해졌다. 이때 ‘한문(韓文)’이 우선 대안으로 거론될 수 있었다. 우리나라를 대외적으로 부를 때는 대한제국 이전에도 ‘한(韓)’이라 많이 했고, 외국에서도 그렇게 불렀고, 우리 글도 ‘한문(韓文)’이라고 부르는 경우가 많았기 때문이다. 그래서 ‘한문(韓文)’이 우선 대안이 될 수 있었다. 그런데 여기에 다른 변수가 하나 더 생겼다. 정음(正音) 표현의 문제였다. 즉 훈민정음으로 표현하는 경우, 중국문인 ‘한문(漢文)’도 ‘한문’이고 우리 글인 ‘한문(韓文)’도 ‘한문’이어서 구분이 안 된다. 그래서 이를 피하기 위해 생각해 낸 것이 ‘한문(韓文)’의 ‘문’을 그 훈인 우리 말 ‘글’로 바꾸는 것이었고, 그 결과 ‘한글’이란 표현이 만들어졌다는 것이다.28) ‘한글’이란 명칭은 1910년 10월∼12월 사이 최남선이 제안하고 주시경이 찬동하여 이후부터 쓰이게 되었다고 보는 것이 대체적인 견해이다.29) 하지만 위와 같은 사정을 감안하면, 어떤 개인이 독창적으로 작명했다기보다는 식민지라는 시대적 상황 때문에 자연스럽게 선택된 결과라고 보는 것이 더 타당해 보인다. ‘한글’이란 이름의 탄생 한에는 ‘일(一)’, ‘대(大)’, ‘정(正)’의 뜻도 있다고 하는 주장은 한글을 높여 민족적 자존감을 위로하고자 하는 뜻에서 나온 견해일 뿐, 한글의 ‘한’에 당초 그런 의미가 담겨 있다고는 생각되지 않는다. 한글의 ‘한’은 우리 민족을 가리키는 ‘한’, ‘대한제국’이라는 당시의 나라 이름에서 취한 ‘한’으로 보는 것이 ‘합리적’이다. 한글의 ‘한’이 한민족의 ‘한’이고 대한제국의 ‘한’이라고 볼 때 오히려 이를 통해 국권 회복의 의지를 담을 수 있어 그 뜻이 더욱 깊어진다. 그래서 이를 “나라를 잃었지만, 한글을 수호하는 한, 나라를 다시 되찾을 수 있다는 의지와 희망이 서려 있는 이름”이라고 평가하였다.30) 주시경이 말과 글과 국가에 대한 생각에서 예로 지금까지 아시아에던지 유로바[유럽]에 그 조선(祖先)의 말과 글을 닦지 아니하고 타국(他國)의 말과 글이 들어옴을 받아, 인(因)하여 주권(主權)을 잃고 그 노예가 되는 자는 이로 다 말할 수 업거니와 …31)

라고 한 데서 분명히 이를 확인할 수 있다. 한글은 주권을 상징하며 잃어버린 국가를 되찾고 미래를 약속하는 민족 동일체의 열쇠이다. 지금도 여전히 통일 한국의 희망을 담아내는 끈이기도 하다. 400여 년만에 모습을 드러난 한글 금속활자 지난 6월 29일, 서울 공평동 땅속에서 항아리에 담긴 조선 전기 금속활자 1,600여 점, 물시계의 주전(籌箭), 천문시계인 일성정시의(日星定時儀) 등이 무더기로 발굴되었다는 문화재청의 보도가 나와 모두를 놀라게 하였다. 그중에서도 훈민정음 창제 당시의 표기가 반영된 가장 이른 시기의 한글 금속활자가 특히 눈길을 끌었다. 이 활자들은 세종대 갑인자(1434년)로 추정되며 그것도 대자·중자·소자 등 다양한 크기의 활자가 모두 출토되었다는 점에서 실제 인쇄활동이 활발하게 이루어졌음을 확인할 수 있다.

이렇게 한글 금속활자가 다시 나타나 새삼 기쁘다. 늘 고마운 글이면서 그 고마움을 잊고 있던 한글, 혹시나 그 고마움을 잊고 지낼까 봐 수백 년만에 모습을 드러낸 한글 금속활자들이 다시금 우리들에게 감동을 자아내게 한다. 한국인을 한국인답게 하는 제일 요소는 바로 한글이다. 가장 훌륭하고 독창적인 언어, 우리만의 문자로서 자랑스런 민족의 자부심을 느끼게 하는 근거이다. 한글은 디지털 시대에 더욱 그 빛을 발하고 있으니 고맙기 그지없다. 지금 이렇게 우수하고 편리한 한글을 쓸 수 있게 된 데에는 숱한 공로자들이 있지만, 그중에서도 징검다리 역할을 해낸 여암 신경준과 호남의 실학이 있었다는 점을 기억해야 할 것이다.

1) 김슬옹, 「신경준, 『운해훈민정음[邸井書]』의 정음 문자관」(『한말연구』 제39호, 한말연구학회, 2016.03), 43쪽.

2) 伊藤英人, 「申景濬의 『韻解訓民正音』에 대하여」(『국어학』 25, 1995), 293쪽. 3) 김슬옹, 앞 글, 37쪽. 한편, 훈민정음은 우리 글이지만 중국과의 관계 때문에 일부러 한자음을 제대로 읽기 위한 수단처럼 보이게 했다는 주장도 있다. 즉 한글의 창제는 중국의 북방민족들 사이에 새 국가의 건설과 더불어 새 문자를 제정하는 전통과 그 맥을 같이 하는 것인데, 다만 명의 입장에서는 조선이 새 문자를 제정한다고 하면 이를 인정하기 어려울 것으로 여겨, 이를 의식한 세종은 ‘새 문자’라는 점보다는 한자의 올바른 발음을 표음하기 위한 것임을 강조해서 ‘훈민정음’이란 이름을 붙였다고 해석하기도 한다. 실제로는 ‘새 문자’인데 중국과의 관계 때문에 이를 드러내지 않으려고 일부터 ‘정음’이라 하여 한자의 표준음을 표기하기 위한 것이라 강조하였다는 뜻이다. 그래서 〈언해본〉도 『월인석보』라는 불경에 첨부하여 공표함으로써 명의 간섭을 피해 가려 했다고 보기도 한다. 이택선, 「명(明)과 조선의 관계에서 본 한글의 창제 – 왜 훈민정음 〈언해본〉은 『월인석보』에 첨부되었는가?-」(『세계역사와 문화연구』 54, 2020, 한국세계문화사학회), 13∼14쪽 참조. 4) 曺喜寧, 「旅菴 申景濬의 『韻解訓民正音』에 담긴 邵康節易學과 현대적 의미 -康節易學을 통한 분석으로 국어학계와 다른 주장을 제시함」(『大東文化硏究』 108, 2019.12). 여기서는 이 글의 주장을 따름. 5) 강절역이란 북송의 소강절(邵康節, 邵雍, 1011~1077) 역학을 말한다. 여암의 「經世聲音數圖」는 소강절이 『皇極經世書』에 나오는 「聲音唱和圖」의 「經世四象體用之數圖」를 기준으로 삼아 그린 운도라 하여, 여암이 강절역을 창의적으로 변용하여 조선의 음운학을 자리매김하였다고 보았다. 조희영, 같은 글, 182∼183쪽 참조. 6) 曺喜寧, 같은 글, 187쪽. 7) 김슬옹, 『조선시대의 훈민정음 발달사 – 조선시대의 훈민정음 보급과 활용의 통합언어학적 연구』(역락, 2012), 594쪽. 『훈민정음』은 ‘예의(例義)’와 ‘해례(解例)’로 구성되어 있다. ‘예의’는 훈민정음을 만든 이유와 그 사용법을 간략하게 설명한 글로 세종이 직접 지었다. 한편 ‘해례’는 정인지 등 집현전 학자들이 지은 것으로 한글 창제의 원리를 밝히고 있다. ‘해례’는 한동안 전혀 알려지지 않다가 1940년에야 발견되었다. 8) 김슬옹, 같은 책, 550쪽. 이하 이 책을 주로 참조하였다. 9) 『세종실록』 114권, 세종 28년(1446) 11월 8일 1번째 기사. 10) 이상혁, 「조선후기 훈민정음의 유통과 담론의 양상」(『韓國實學硏究』 29, 2015.06), 34쪽. 11) 이상혁, 『조선 후기 훈민정음 연구의 역사적 변천』(역락, 2004), 55쪽. 12) 이규상, 『一夢稿』 雜著, 「世界說」(『漢山世稿』권23) 13) 『고종실록』 32권, 고종 31년(1894) 11월 21일 2번째 기사. 14) 『중종실록』 81권, 중종 31년(1536) 5월 12일 4번째 기사. 15) 『선조실록』 29권, 선조 25년(1592) 8월 1일 5번째 기사. 16) 『선조실록』 29권, 선조 25년(1592) 8월 19일 1번째 기사. 17) 『선조실록』 55권, 선조 27년(1594) 9월 4일 3번째 기사. 18) 『선조실록』 58권, 선조 27년(1594) 12월 20일 1번째 기사. 19) 『광해군일기』[중초본] 29권, 광해 2년(1610) 5월 16일 3번째 기사. 20) 『고종실록』 3권, 고종 3년(1866) 1월 24일 3번째 기사. 21) 『고종실록』 12권, 고종 12년(1875) 1월 4일 1번째 기사. 22) 『고종실록』 32권, 고종 31년(1894) 8월 28일 1번째 기사. 23) 『고종실록』 33권, 고종 32년(1895) 3월 10일 1번째 기사. 24) 『고종실록』 46권, 고종 42년(1905) 7월 8일 양력 4번째 기사. 25) 『고종실록』 48권, 고종 44년(1907) 7월 8일 양력 2번째 기사. 26) 이 부분에 대하여는 任洪彬, 「주시경과 ‘한글’ 명칭」(『한국학논집』 23, 1996.12, 계명대 한국학연구원)의 주장을 따랐다. 27) 高永根, 「‘한글’의 작명부는 누구일까: 이종일·최남선 소작설과 관련하여」(『새국어생활』13권 1호 봄, 국립국어연구원, 2003). 28) 이 점에 대하여는 김주필, 「‘한글’(명칭) 사용의 역사적 배경과 특징」(『泮橋語文硏究』 35집, 2013. 8) 참조. 한편, 1933년 경성방송국 라디오방송에서 행한 국어강좌의 교재 『조선어강좌』에 “‘한글’이라 함은 총독부편찬의 『조선어사전』에도 쓰인 바 韓文을 조선말로 근양 읽어 ‘한글’이라 한 것이요, 韓文이라고 音대로 正音으로 쓰면 支那글 漢文과 音이 混同될 嫌疑도 있어 이것도 避한 것이다.”라고 되어 있어 이런 논지를 뒷받침한다. 안병희, 「방송교재(放送敎材) '조선어강좌(朝鮮語講座)'에 대하여」(『어문연구』 통권 46․47 합집, 한국어문교육연구회, 1986) 참조. 29) 임홍빈, 앞 글, 39쪽. 30) 임홍빈, 같은 글, 39쪽. 31) 주시경, 『대한국어문법』(1906 : 발문 3). 임홍빈의 같은 논문, 39쪽에서 재인용. 글쓴이 고석규 목포대학교 前 총장, 사학과 명예교수 |

||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입