[풍경의 기억 ] 우봉(又峰) 조희룡(趙熙龍), 나만의 법을 만들다. 게시기간 : 2020-03-14 07:00부터 2030-12-31 00:00까지 등록일 : 2020-03-12 10:05

재단법인 한국학호남진흥원

풍경의 기억

|

||||||||

|

신안군 임자도 이흑암리에 있는 〈만구음관, 조희룡 적거지〉의 안내판을 보면 “불긍거후(不肯車後)1), 남의 수레 뒤를 따르지 않으리, 매화에 미치고 그림에 미치다.”라는 글귀가 있다. 무엇보다 그를 상징하는 것은 ‘불긍거후’와 ‘매화’, 거기에 있음이랴.….

아홉 번째 이야기 「우봉 조희롱, 임자도를 만나다」에서 본 것처럼 그는 섬의 자연과 주민을 만나 그의 예술세계에서 극적인 절정으로 나아갔다. 그 절정에서 어떤 변화를 이루었는지? ‘불긍거후’와 ‘매화’ 두 단어를 매개로 살펴보기로 하자. 물화조응(物畵照應)의 예술관 오세창(吳世昌, 1864~1953)은 조희룡에 대하여 “몸이 허약해 파혼 당한 선비, 매화 그리다가 죽음을 넘겼네, 둥근 머리와 모난 얼굴, 가로 찢어진 눈과 성긴 수염, 큰 키에 몸은 여위어서 그가 지나갈 때는 마치 학이 가을 구름을 타고 펄펄 나는 듯하다.”라고 『근역서화징』2)에서 묘사했다. 그래서 그를 “매화에 미치고, 그림에 미친 조선 화가”라 불렀다. 조희룡도 스스로 “내가 매화를 끔찍이 좋아하여 스스로 매화 큰 병풍을 그리고 기거하는 곳에 둘러쳤다. 그리고 벼루는 매화시경연(梅花詩境硯)을 사용하고, 먹은 매화서옥장연(梅花書屋藏烟)을 써서 바야흐로 매화백영(梅花百詠)을 짓기 시작하여, 시가 이루어지면 내가 사는 곳에 현판을 걸기를 매화백영루(梅花百詠樓)라 하여 나의 매화 좋아하는 뜻을 풀려고 했다. 그런데 짧은 시간에 다 지을 수가 없어서 괴로이 읊조리는 동안에 목이 말라 매화편다(梅花片茶)를 마셔서 갈증을 풀었으니, 지금 먼저 지은 것이 칠언율시로 50수가 되었다.”3)라 하였다. 가히 매화에 미쳤다 해도 지나치지 않을 만하지 않나?

「화구암난묵(畵鷗盦讕墨)」에서 그는 “바다 하늘 비바람 치는 중에 매화 그림 한 장을 그려 서울 친구에게 부쳤다. 이때에 바다 구름 한 오라기가 연이어 방으로 들어와 연지(硏池)와 서로 잇닿더니 홀연히 먹빛 큰 이무기처럼 창가에 서리서리 맺히어 있어 내가 휘몰아내도 나가지 않는다. 매화 그림에 용과 뱀 같은 기세가 있어 혹 이런 이상한 일이 생긴 것인가? 이 일을 적어 친구에게 부쳐 보내 천리 먼 곳에서 한 번 웃게 하리라.”

라 하였다. 그림이 실재하는 자연에 감응하는 과정, 즉 물화조응(物畵照應)의 예술관을 이렇게 표현하고 있다. 그는 이미 홍백매화를 함께 그린 대작 「매화팔곡병(梅花八曲屛)」(일민미술관 소장)에서 “용을 움켜잡고 범을 잡아내는 기세”4)를 담았었는데, 이제 유배지의 실재하는 자연에 감응하여 예술적으로 그린 「홍매대련(紅梅對聯)」에서 “붉은 꽃잎이 화면 가득 떨어지고, 거친 각을 이루며 꿈틀꿈틀 마주보고 올라가는 듯한 용의 형상”으로 한 단계 더 성숙해갔다.

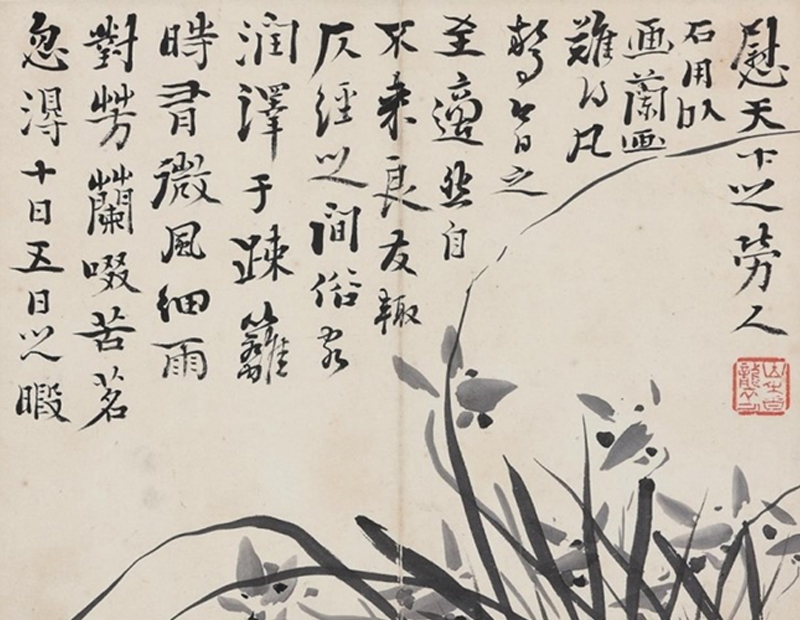

‘화가(畫家)’의 자부심, 위로인(慰勞人) 그는 예술인으로서 누구 못지않은 자부심을 지녔다. 그래서 “회화와 같은 예술에 속한 일은 산림처사나 귀족고관의 생활 밖에 있다. 그것을 관리하고 차지함에 따로 사람이 있다. 일반 사람들이 얻을 수 있는 바가 아니다.”5)라고 하여 회화는 산림처사도 귀족고관도 할 수 있는 일이 아니라며 그들 예술인만의 독자 영역임을 자부하고 있다. 그 결과 사대부의 여기(餘技) 화가와도 다르고 화공(畫工)과도 다른, 창작자로서 전문가라는 의미를 담아 ‘화가’라는 용어를 사용하였다. 조희룡은 화가 개인의 타고난 재주와 전문성을 인정하였다. 그렇다면 전문화가의 역할은 무엇인가? 그에 따르면, 바로 그림을 보는 사람들에게 위로를 주는 것, 즉 세상의 수고로운 사람들이 위로 받을 수 있는 정감어린 그림을 그리는 것, 그것이 회화의 목표가 되어야 한다고 말한다.6) 이와 같은 전문화가의 역할을 화제에 담아 그린 그림이 바로 「위로인난(慰勞人蘭)」이었다. “2년 동안 개구리와 물고기만 있는 고장에서 문을 닫고 그림을 그려 거의 하루도 빠지지 않았다. 간혹 문 밖으로 흘러나간 내 그림이 있어도 그것들을 내버려 두었다. 이로부터 고기잡이 하는 늙은이나 소 먹이는 아이들도 매화 그림과 난초 그림을 얘기할 수 있게 되었다.”7)

조희룡 덕분에 섬 주민들도 매화니 난초니 그림들에 대해 이야기하게 되었던 것이다. 그리고 나아가 아래와 같은 시를 지었다. “이로부터 고기잡이가 매화 그림을 얘기하니 스스로 웃는다. 이 황무지에 하나의 유희 개시하게 된 것을.”8)

그는 임자도 사람들에게 그림에 관한 유희를 전달해 주었음을 스스로 자랑스러워 하였다. 이 또한 ‘위로인’ 바로 그것이었다. 불긍거후(不肯車後), 나만의 법을 만들다. 유배생활의 체험을 통해 ‘나만의 예술론’뿐만 아니라 ‘나만의 법’으로 그의 회화 일생을 대표하는 역작들을 창작해냈다. 그는 유난히 독창성, 즉 ‘나만의 법’을 강조해 왔다. “뒤를 따르지 않는다.”는 ‘불긍거후’와 “스승이 없다.”는 ‘무소사승(無所師承)’의 태도로 “나의 법인 아법(我法)”을 추구해 왔다.9) 한장의 편지를 쓸 때조차 단 한 줄이라도 중복되는 글이 없도록 반드시 확인하고 썼다고 할 만큼 독창적인 글쓰기를 중시하였다.10) 시를 짓는 데도 마찬가지였다. “비록 고인의 것을 사용한다 하더라도 문장을 변화시켜 남이 지난 적이 없는 길을 걷는 것처럼 해야 함이 그것이다.”11)

라고 말했다. 그가 홀로서기를 통한 창조의 길을 말할 때, 그 창조에는 단계가 있었다. 이를테면 그는 “후대의 사람들이 비록 힘을 고갈시키고 생각을 다하여 옛사람들이 말하지 못한 것을 창출하려고 해도 끝내 옛사람들이 이미 말한 것에서 벗어나지 못한다. … 옛사람들이 이미 말한 것을 말하지 않은 것처럼 하는 것, 그것이 바로 묘체이다.”12)

라 하였다. 이때의 창조는 “옛사람들이 이미 말한 것을 말하지 않은 것처럼 하는” 정도의 것이었다. 이는 말하자면, 옛것을 수용하여 이를 변용하는데서 비롯되는 창조를 뜻한다고 볼 수 있다. 한편, 그는 “무릇 시를 지으매 매양 음식 찌꺼기를 주워 모으는 것을 면치 못하니 스스로 창의를 내어 독자적인 성령을 표출한 자는 몇 사람인가[自出機杼 獨標性靈者 凡幾人]? 안목은 한 세상을 짧게 보면서 옛사람을 넘어서고자 한다.”13)라고 하여 “스스로 창의를 내어 독자적인 성령을 표출”한다는 의미의 창조를 말하기도 한다. 이런 의미의 창조는 단순한 변용에 의한 창조와는 달라 보인다. 이런 창조의 단계적 차이, 즉 변용에 의한 창조에서 스스로 창의를 내어 독자적인 성령을 표출하는 창의로 단계적 상승의 과정이 있었다고 보인다. 창조의 단계적 성숙, 이는 어떤 계기에서 가능했을까? 답은 다름 아닌 임자도 유배생활의 경험이었다. 이제 그 점에 대하여 좀 더 살펴보자. 임자도에는 “옛사람들이 이미 말한 것”도 “주워 모을 음식 찌꺼기”도 없었다. 법 받을 만한 아무 것도 없었다. 오직 새롭게 다가오는 자연 뿐이었다. 따라서 그는 그것들을 스스로 창의를 발휘하여 새롭게 해석해야 하였다. 그의 독창성에 대한 강조는 『화구암난묵』의 여러 글에서 절정을 이룬다. 유난히 독창적 수법, 나만의 수법을 강조한다. 특히 대와 돌을 그림으로 해서 유배가 만들어준 독특한 소재를 활용하여 자기만의 세계를 만들었다. 섬 유배가 조희룡에게 준 선물은 바로 섬의 자연을 통해 이 독창성을 완성할 수 있게 해 준 것이었다. 그가 육지에서 겪어 보지 못했던 새로운 경지들이었다. 임자도의 경험이 진정한 창조의 길로 들어설 수 있게 하였다. 임자도에서 거둔 성취, 그것은 바로 창조의 완성이었다. 그가 평소 지녔던 사상적 자유로움도 창조의 기반이 되었다. 불교에 대한 호감도, 도가적 풍모도, 그런 자유로움의 기반이 되었다. 이런 자유분방함이 있었기에 그가 임자도의 자연을 만났을 때 스스로 순수 창조의 단계에 올라설 수 있었던 것이다. 화참(畵讖)의 구현 공간, 임자도 임자도 유배라는 특별한 경험을 징검다리로 삼아 그는 예술적 완성으로 나아갔다. 이런 그의 완숙 단계는 “기이함을 기약하지 아니한 가운데 기이한 것이 기이함이다.”14), 또는 “가(可)와 불가(不可)의 사이”15)라는 지경에 도달한 것이라고 할 수 있겠다. 조희룡은 자화상을 그린 후 ‘매우 닮지 않았으나 매우 닮은 것’[極不似而極似者]이라 하면서16) 예술적 승화에 대하여 말하고 있다. “현재의 나를 닮지 않았다면 과거의 나와 닮지 않았다는 것은 어찌 알겠는가? 또 미래의 나와도 닮지 않으리란 것을 어찌 알겠는가? … 나는 장차 닮거나 닮지 않은 것 사이[似與不似之間] 에 처하여서 두 나를 서로 보려고 하는데”17)

라 하여, 그림은 순간의 외형을 포착해 똑같이 담아내는 것이 아니라, 그리려는 대상을 파악하고 그 참됨을 화폭에 옮기는 모든 과정을 통해, 화가의 천재를 바탕으로 닮거나 닮지 않은 사이에서 이루어지는 것이라 하였다. 이는 그림이란 형사(形似)와 신사(神似)의 영역을 넘어서는 새로운 개념의 닮음에 관한 것이란 뜻이다. 새로운 차원, 즉 전문 예술가의 영역으로 나아가고자 했던 것이다. 그는 “지난 날 내가 그린 그림 속의 사람 없는 집이 지금 내가 사는 집이 되었으니 어찌 동향광(董香光)이 말한 화참(畵讖)이 아니겠는가? 참(讖)이란 미래의 조짐을 드러내는 것이니 지금 나의 바다 밖 귀양살이는 진실로 면할 수 없는 것이었는가? 연기, 구름, 대나무, 돌, 갈매기가 지금 그림의 정취를 나에게 제공하고 있으니 내가 어찌 그림 속의 사람이 되지 않겠는가?”18)

라 하여 “그림에 미래의 조짐이 깃들어 있다.”는 뜻으로 ‘화참’이라 하였다. 모든 것이 예정되어 있는 것 같다고 느낀다. 이는 단지 유배의 조짐만이 아니라 그가 내면에 축적해 왔던 창작혼이 임자도에서 예술적 승화를 이룰 것이란 뜻으로 이해할 수 있을 것이다. 참(讖)을 현실에서 구현(具顯)하려고 하는 모습을 볼 수 있다. 이는 임자도에서 자연과 함께 하는 삶이 예정되어 있던 것처럼 여기면서 받아들이고, 이를 통해 그동안 뭔가 이루려고 했던 그만의 예술세계를 이제 비로소 이룰 수 있게 되었다는 뜻으로 해석된다. 그의 자유분방한 모습, 기존 틀에서 벗어나 무위이화의 지경으로 나아가려던 그의 지향이 그의 작품을 독창적인 세계로 이끌어 가는 원동력이었는데, 거기에 덧붙여 임자도 유배라는 특별한 경험을 징검다리로 삼아 예술적 완성으로 나아갔던 것이다. 원래부터 갖고 있던 창의성이 임자도의 자연을 만나 극적으로 완성된 예술의 세계를 펼쳐나갈 수 있게 되었다라고 해석할 만하다. 준비되어 있는 자만이 볼 수 있는 것은 아니었을까? 똑같은 자연을 봐도 전문화가의 눈은 여기화가나 화공과는 달랐던 것이다. 전문화가가 임자도의 자연을 만났을 때 창의로 승화하는 순간이 만들어졌던 것이다. 그의 성과는 후학들에게 이어졌고, 임자도 주민들에게도 오랫동안 아름다운 기억으로 남았다.

참고문헌 김영회[대표집필]·조희룡의 흔적을 찾는 사람들, 『조선문인화의 영수 조희룡 평전』(동문선, 2003), 이성혜, 『조선의 화가 조희룡 : 매화에 미친 문인화가의 일생』(한길아트, 2005), 한영규, 『조희룡과 추사파 중인의 시대』(학자원, 2012), 이선옥, 『우봉 조희룡-19세기 묵장의 영수』(돌베개, 2017) 1) ‘불긍거후’란 『한와헌제화잡존(漢瓦軒題畵雜存)』에서 “『좌전』을 끼고 정강성의 수레 뒤를 따르려 하지 않고 외람된 생각으로 나 홀로 나아가려 한다[而不肯挾左傳 隨鄭康成車後 妄意孤詣].”라고 한 데서 나온 말이다.

2) 『국역 근역서화징(槿域書畫徵)』(편저자 오세창, 국역 동양고전학회, 시공사, 1998), 910쪽 3) 「石友忘年錄」(『趙熙龍全集』1) 4) 「漢瓦軒題畵雜存」(『趙熙龍全集』3), 26항, 47쪽. 5) 「石友忘年錄」(『趙熙龍全集』1), 46항, 84쪽. 6) 장은영, 「조선 말기 조희룡을 통해 살펴본 근대적 회화인식」(『한국문화』 71, 2015. 9), 248쪽. 7) 「畵鷗盦讕墨」(『趙熙龍全集』2), 20항, 42쪽. 8) 위와 같음. 9) 최열, 「조희룡, 19세기 묵장의 영수(2)」(『내일을 여는 역사』 67, (재)내일을 여는 역사재단 2017. 6), 189쪽. 10) 이선옥, 「19세기 여항문인화가 조희룡 예술의 근대성」(『감성연구』 12, 2016), 120쪽. 11) 「石友忘年錄」(『趙熙龍全集』1), 43항, 80쪽. 12) 같은 책, 68항, 115쪽. 13) 「石友忘年錄」(『趙熙龍全集』1), 143항, 185쪽. 14) 같은 책, 180항, 223쪽. “其不期奇而奇者 奇也” 15) 「漢瓦軒題畵雜存」(『趙熙龍全集』3), 259항, 179쪽. 16) 「又海岳庵稿」(『趙熙龍全集』4), 28항, 145쪽. 17) 「石友忘年錄」(『趙熙龍全集』1), 100항, 142쪽. 18) 「畵鷗盦讕墨」(『趙熙龍全集』2), 27쪽. 글쓴이 고석규 목포대학교 前 총장, 사학과 명예교수 |

||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입