[명시초대석] 천 년 후의 벗을 기다리며 게시기간 : 2024-07-05 07:00부터 2030-12-16 21:21까지 등록일 : 2024-07-01 16:22

재단법인 한국학호남진흥원

명시초대석

|

||||||||

|

창밖 나무들이 바람에 흔들거린다. 복도 어디에선가 퀴퀴한 냄새가 느껴진다. 장마는 음습한 기운을 몰며 북상하고 있다. 빗줄기는 뜨거운 대지를 적시며 짙푸른 여름 숲을 만들어 갈 것이다. 이 맘 때면 대학은 종강과 함께 방학에 접어든다. 말이 방학이지 실은 미뤄 두었던 일들을 해야 할 시간이다. 그래도 한 학기에 대한 보상 겸 집중을 위한 준비의 시간을 가져본다. 실내에만 있게 되는 장마철이지만 답답함을 떨칠 이런저런 상상도 해본다. 오늘 소개할 시인은 임전(任錪, 1560~1611)이다. 얼마 전에 소개한 <절양류(折楊柳)>의 작자이다. <절양류>는 애틋한 그리움의 노래였는데 임전의 진면목은 다른 데에 있다. 현재에 얽매이지 않는 사고와 솔직하면서도 거침없는 언어 구사. 공부가 좋으면서도 중압감이 크던 대학원 시절에 위안을 주었던 시인이기도 하다. 한 번 다룬 시인은 가급적 다시 다루려하지 않지만, 날씨 따라 마음이 가라앉기 쉬운 이 계절에 그를 다시 소환해 본다. 고전 속 인물의 생애를 보다 보면 여러 유형이 있다. 우연한 기회를 통해 능력을 펼친 인물도 있고, 남다른 능력에도 곤궁하게 삶을 마친 인물도 있다. 명종(明宗) 대에 태어난 임전은 일찍부터 비범한 재능으로 이름을 알렸다. 선배 시인으로 한 시대를 이끌던 시인 최경창(崔慶昌), 백광훈(白光勳)을 보며 참된 시에 대해 고민했고, 시단(詩壇)을 이끌던 권필(權韠)·이안눌(李安訥) 등과 사귀며 마음을 주고받았다. 임란 때에는 김천일(金千鎰) 휘하에 있으면서 한양에 주둔한 왜군을 공격하려던 명(明) 이여송(李如松)에게 도성도(都城圖)를 전달하기도 했다. 이때 함께 바친 오언배율 20운으로 칭찬을 받았다. 그렇지만 이후 그에게는 국가를 위해 기여할 기회가 주어지지 않았다. 스스로도 벼슬을 얻기 위해 노력하지 않았고, 불우한 삶을 다른 방식으로 보상 받으려 했다. 서술에 앞서 어린 시절 일화 하나를 소개한다.

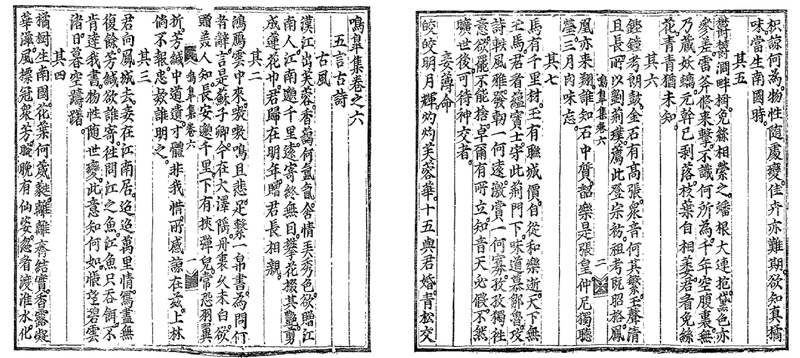

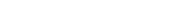

이인문(李寅文), <소년행락(少年行樂)>, 간송미술관 소장

강세황(姜世晃), <벽오청서도 (碧梧淸暑圖)>, 개인 소장 임전의 나이 열셋. 학문의 길에 접어들었지만 세상일에 대한 호기심도 많았다. 여느 날처럼 책을 옆에 끼고 집을 나섰다. 배운 것을 읊조리며 선생님 댁을 향해 갔다. 문 안에 들어서는데 무언가가 눈에 들어왔다. 본 적 없는 수려한 말 한 마리가 담 옆에 매어 있지 않은가. 마부는 그늘 아래에 콜콜 코를 골며 잠들어 있다. 살금살금 말 옆으로 갔다. 매인 끈을 풀고 말에 올라탔다. 문을 나서자마자 힘껏 말을 몰았다. 말은 먼지를 일으키며 도성 안 거리를 거침없이 달렸다. 고삐를 당기지도 않았는데 말이 갑자기 멈춰 섰다. 그리고는 어느 집 안으로 들어가지 않는가. 말이 들어간 곳은 상서(尙書) 윤자신(尹自新, 1529~1601)의 집이었다. 윤자신은 느닷없는 손님에 깜짝 놀랐다. 당황스러웠지만 마음을 차분하게 가라앉혔다. 누구인가 자세히 보니 앳된 얼굴의 소년이 아닌가. ‘그 녀석 당돌하기도 하지. 남들은 기웃거리지도 못하는 집에 말을 타고 겁 없이 들어오다니.’ 윤자신은 그런 배짱이 맘에 들었다. 허허 웃으며 안으로 들어오라 했다. 시를 지을 줄 아느냐 물으니 부족하지만 가능하다는 말에 운자(韻字)를 주었다. 소년은 잠시 머뭇거리더니 막힘없이 써 내려갔다. 백옥 같은 소년 하얀 코의 명마 타고서

나풀나풀 위성의 꽃 멋대로 밟았지 손에는 석 자의 부용검 비켜 쥐고 웃으며 평원군의 집에 들어왔다네 白玉少年白鼻騧 翩翩驕踏渭城花 手橫三尺芙蓉劍 笑入平原公子家 윤자신은 시를 보더니 흡족한 미소를 지었다. 붓을 쥐고는 종이 위에 몇 줄 글을 적었다. “돌아가거든 아버지께 전해 드리거라.” 임전은 돌아와 아버지께 글을 올렸다. 그 글은 임전을 사위로 맞고 싶다는 내용의 편지였다. 얼마 후 임전은 윤자신의 딸을 아내로 맞이하는데 사람들은 모두 기이한 일이라고 하였다. 탄탄대로만 앞에 있을 것 같았던 청장년 시기. 그는 이상하게도 대과(大科)와 인연이 없었다. 사마시 합격 이후에 낙방을 거듭했다. 참봉(參奉)을 하라고 세 번이나 불렀지만 나아가지 않았다. 여기에 스승 성혼(成渾) 문하에서 함께 공부했던 정엽(鄭曄), 오윤겸(吳允謙), 이성지(李成之) 등이 핍박을 받자 벼슬에 대한 기대를 내려놓는다.

정선, <단발령망금강도(斷髮嶺望金剛圖)>,

최북(崔北), <수하관폭도(樹下觀瀑圖)>, 이 무렵 함께 어울렸던 이들이 권필, 이안눌이다. 권필은 당대를 뜻을 펼치기 어려운 시대라 생각하고 시와 술로 세월을 보내고 있었다. 이안눌도 모함을 받아 정거(停擧) 당했다가 서른 무렵 대과에 합격했다. 이들은 격의 없는 만남을 이어가며 답답한 마음을 해소했다. 둥그런 달이 뜬 어느 밤이었다. 강화(江華)에서 돌아온 권필과 함께 이안눌의 집을 찾아갔다. 마침 이안눌은 출타 중이었고 아내가 술상을 내왔다. 뜰에 앉아 주거니 받거니 술잔을 기울였다. 임전은 달을 보며 읊조렸다. “달빛 아래 한 잔 술, 주인에 버금가는구나.(月中一盃酒, 可以當主人.)” 벗을 보지 못하고 귀가했는데 다음날 이안눌이 임전의 집으로 찾아왔다. 셋이 함께 하는 오랜만의 자리. 이들은 밤새 통음(痛飮)하며 쌓인 회포를 풀었다. 한참 지난 어느 날이었다. 임전과 권필은 한양을 떠나 금강산 유람을 갔다. 여러 곳을 둘러보고 산을 나서며 시를 주고받았다. 인간 세상 뭐가 좋길래

다시 인간 세상 향하나 우습구나 산중의 계곡물도 사람 따라 산을 나서니 人間有何好 還復向人間 可笑山中水 隨人亦出山 임전의 시이다. 권필은 내용을 보고는 “세상에 대해 뭐라 말하지는 않았지만 그 뜻이 깊구려.”라는 말을 한다. 이욕(利慾)에 점철된 세상으로 다시 가야하는 불편한 마음과 그것에 대한 공감의 언사라 할 수 있다. 임전은 불의가 판치는 시대를 한탄했으며, 그러한 시대에 이르게 한 이들을 비판했다. 정인홍(鄭仁弘)이 대사헌이 되자 저런 사람이 대사헌이 되었으니 나라를 망칠 것이라 했으며, 권신들의 예의에 벗어난 잔치 초대는 거들떠보지도 않았다. 부친 임윤신이 간관(諫官)으로 유영경(柳永慶)을 비판하다 나주목사로 좌천되었을 때에는 따라 내려와 강항(姜沆), 임제(林悌) 등과 교유하기도 했다. 당시 사람들은 조정의 의론은 송강(松江, 정철)에게서 나오고, 재야의 사론(士論)은 권필과 임전에게서 나온다는 말을 하기도 했다.

세상의 관점에서 임전은 가진 것이 별로 없던 사람이다. 그렇지만 당당한 태도와 자신감은 부귀를 누리는 어느 누구 못지않았다. 세상에 바랄 게 없기 때문이기도 하지만 그에게는 독특한 사고방식이 있었다. 그는 굴원(屈原),송옥(宋玉),조식(曹植),포조(鮑照),진자앙(陳子昂),맹호연(孟浩然),이백(李白) 등 옛 시인을 좋아했다. 이들의 시는 여린 감성에 호소하는 당대(當代)의 시와는 격(格)이 다르다고 생각했다. 열심히 그들을 배우려 했는데 이백에 대해서는 시인 이상의 특별한 관심을 가졌다. 그가 생각하는 이백은 천상(天上)의 선인(仙人)이다. 인간 세상에 유배(流配) 와서 온갖 고난을 겪었지만 천상으로 돌아가 최고의 문장을 지으며 화려한 삶을 살고 있는 이이다. 그는 이백과 관련하여 내려오는 옛 이야기를 사실화시키면서 자신의 삶을 대입하려 한다. <風騷之鳴于世尙矣. … 盖出於嘐嘐然古之人古之人之遺意耳. 後之人, 有知我與罪我者. 盍於此徵之.>

홀로 푸른 소에 걸터앉으니 아는 이 누구일까 오연히 미치광이 노래 부르다 흰 머리 되었네 동산의 흥이 일이 꽃 사이에서 헤매고 북해에 마음 무르녹아 술잔을 잡네 누런 학과 흰 구름 응당 서로 인정하고 청풍과 명월은 다만 서로를 알아줄 뿐 세상 거들떠보지 않아 언제나 격조 다르니 향로봉으로 돌아가 나의 스승 찾으리라 獨跨靑牛識者誰 狂歌兀傲鬂成絲 東山興發迷花處 北海心融把酒時 黃鶴白雲應共許 淸風明月只相知 眼空海內恒殊調 歸去香爐尋我師 당시 사람들은 임전을 광자(狂者), 곧 현실감 없는 이상주의자라 생각했다. 임전도 그것을 인정하며 자신의 마음은 현세가 아닌 먼 옛날을 향하고 있음을 고백한다. 옛날의 인물 가운데서도 이백은 곧 스승이자 정신적인 귀의처였다. 황학(黃鶴)과 백운(白雲)이 고상함을 함께 하고 청풍(淸風)과 명월(明月)이 자연스레 어울리듯, 방달불기(放達不覊)했던 이백은 곧 현재의 자신이다. 그런데 이백에게서 자신의 정체성을 확인하려 할수록 세상과의 거리는 더욱 멀어질 수밖에 없었다. 그것을 기꺼이 감수하면서, 그는 천 년 전 이백을 마음에 받아들였듯 자신을 기다릴 후대의 누군가를 상상한다. <古風>

말은 천 리를 내달릴 재주 있고 옥(玉)은 여러 성(城)의 값어치 있으나 변화(卞和)와 백락(伯樂)이 죽은 뒤로는 천하에 옥도 말도 없다네 그대 보게나 보배로운 선비 이 사립문이나 지키고 있음을 도를 음미하며 공맹(孔孟)을 흠모했고 시를 전공하여 풍아를 앞질렀거니 길을 나서지만 어찌 그리 멀기만 하며 칭찬하는 이들 어찌 그리 적기만 한가 부지런히 홀로 가는 이 마음이여 그만두려 해도 그만 둘 수 없네 언제가 우뚝이 세우는 바 있다면 아는 이 하늘이 반드시 있게 하리니 그렇지 않다면 어느 먼 후세에 정신으로 통할 이 기다릴 만 하리라 馬有千里材 玉有聯城價 自從和樂逝 天下無玉馬 君看蘊寶士 守此荊門下 味道慕鄒魯 攻詩軼風雅 發軔一何遠 激賞一何寡 孜孜獨往意 欲罷不能捨 卓爾有所立 知音天必假 不然曠世後 可待神交者 백락(伯樂)과 변화(卞和)는 말과 옥을 알아보는 혜안을 가졌던 옛 명사(名士)이다. 명마(名馬)와 보옥(寶玉)은 어느 시대에나 있는 것이 아니다. 백락과 변화 같은 이들이 있어야 비로소 세상에 알려지게 된다. 인재(人才)도 마찬가지다. 지금 시대는 인재를 알아볼 안목을 가진 이가 없다. 스스로 공맹(孔孟)의 도에 전념하고, 본연의 마음을 우선하는 시풍(詩風)을 회복하려 애썼지만 세상 사람들은 관심조차 없다. 나는 그저 나의 길을 갈 뿐이다. 혹 삶이 다하기 전에 누군가를 만날 수도 있겠지만 그게 아니라도 개의할 게 뭐가 있는가. 천 년을 거슬러 올라가 이백을 스승 삼았듯 먼 훗날 누군가가 마음 안에 나를 받아들일 수도 있지 않겠는가. 이렇게 본다면, 나는 결코 고독(孤獨)한 존재가 아니다. 정신적 교유가 가능하다면 천 년이라는 물리적 시간은 문제가 되지 않는다. 임전은 현세만을 바라보지 않았다. 고개 들어, 흘러온 역사의 시간을 돌아보고, 사후(死後)에 이어질 또 다른 역사의 시간을 조망했다. 그럼으로써 자아를 재해석하고 삶의 의미를 새롭게 규정했다. 인간의 삶은 생로병사의 굴레 안에 있다. 인간의 주관성은 행복을 스킵하고 불행에 주목하게 하는 경향이 있다. 그래서인지 우리는 본질이라는 이름 아래 인생을 어둡고 우울하게 표현하는 일이 더 많다. 임전은 어떤 면에서 삶의 의미부여에 성공한 시인이기도 하다. 어둡기만 했을 현실을 역사 지평 위에서 밝은 톤으로 바꿔 주목 가능하게 했기 때문이다. 긍정의 코드를 찾아 삶을 새롭게 디자인 하는 것. 그것이 진행 중인 우리 삶의 멋진 의미부여 방식이 아닐까라는 생각을 해본다. 창밖을 보니 여전히 하늘은 흐리고 빗줄기는 거세기만 하다. 글쓴이 김창호 원광대학교 한문교육과 교수 |

||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입