[고문서와 옛편지] 동국진체 그리고 송하 조윤형의 간찰

재단법인 한국학호남진흥원

고문서와 옛편지

|

||||||||

|

추사가 제주로 유배가는 길에 들렀던 해남 대흥사에서 원교(圓嶠) 이광사(李匡師)가 쓴 [대웅보전(大雄寶殿)] 현판 글씨를 보고 당장 떼어 내리라고 했다가 10년 가까이 유배 후 돌아오는 길에는 다시 걸게 했다는 일화(逸話)는 추사(秋史)의 동국진체(東國眞體)에 대한 이해를 잘 말해준다. 또 당시에 전주에 살면서 글씨로 유명했던 창암(蒼巖) 이삼만(李三晩)을 추사가 만나보고는 그의 글씨에 대해서 대강은 인정했지만 크게 허여하지는 않았다는 말도 추사가 우리나라 전통 글씨에 대해 어떻게 생각했는가를 잘 보여준다.

![그림 2 추사 필, [무량수각]](https://www.hiks.or.kr/img/newsletter/newsletter16_img1.jpg)

그림 2 추사 필, [무량수각]

![그림 1 추사 필, [대웅보전]](https://www.hiks.or.kr/img/newsletter/newsletter16_img2.jpg)

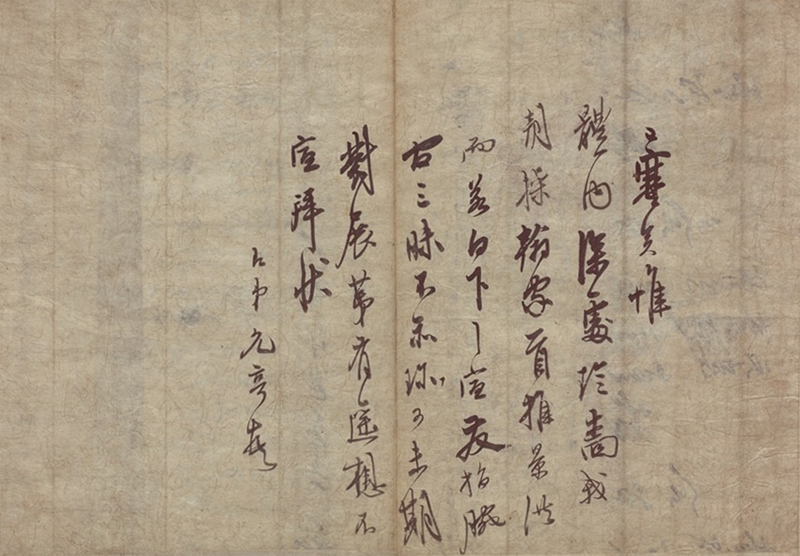

그림 1 추사 필, [대웅보전] 추사 글씨를 보는 사람들의 관점은 크게 둘로 갈린다. 하나는 완전히 추사에 경도되어 세계 최고의 글씨로 추앙하는 부류가 있는가 하면 다른 하나는 추사 말년의 기험(奇險)하고 괴벽한 글씨에 흥미를 잃고 우리 고유의 글씨인 원교나 창암 글씨가 좋다는 부류가 있다. 동국진체라는 말은 옥동(玉洞) 이서(李漵)의 현손(玄孫)인 이시홍(李是鉷)이 쓴 옥동 행장(行狀)에서 처음 언급된 용어로, 옥동에서 출발하여 옥동의 절친인 공재(恭齋) 윤두서(尹斗緖)를 거쳐 백하(白下) 윤순(尹淳), 원교 이광사, 송하(松下) 조윤형(曺允亨), 창암 이삼만 등으로 이어지는 우리나라 고유의 소박하면서도 자연스러운 서체를 말한다. 정산(貞山) 이병휴(李秉休)는 서첩에 쓴 발문 跋書帖(『弘道先生遺稿』 附錄)에서 “우리나라의 글씨는 한석봉을 거벽(巨擘)으로 친다. 그것을 변화시켜서 중국과 같게 한 것은 옥동 선생에서부터 시작되었다. 선생이 왕우군(王右軍, 왕희지)의 글씨를 각고면려하여 신품으로 만들어서 그것을 공재 윤두서에게 전하고 다시 백하에게 전하였다. 오늘날 사람들은 한석봉의 글씨에서 벗어나 왕희지를 흠모하게 한 것은 선생의 공로라는 것은 다 알고 있다(東國之筆 以石峯爲巨擘 其變而中國 則自玉洞先生始. 先生刻意右軍 神而化之 一傳而恭齋 再傳而白下. 今人皆知黜韓豔王先生之功也).”라고 하였다. 동국진체의 창시자로 말해지는 옥동 이서는 성호(星湖) 이익(李瀷)의 이복형으로 공재 윤두서, 식산(息山) 이만부(李萬敷) 등과 절친이었다. 해남 녹우당(綠雨堂)의 현판 글씨도 옥동의 글씨다.

그림 해남 녹우당 현판 조윤형은 당대의 명필로서 정조(正祖)의 지우(知遇)를 받아 사직서(社稷署), 서향각(書香閣), 화성(華城)의 장안문(長安門), 방화수류정(訪花隨柳亭), 용산(龍山)의 읍청루(挹靑樓)의 ‘제일강산(第一江山)’ 현판, 현륭원(顯隆園) 지문(誌文), 새로 수입해온 [도서집성(圖書集成)]의 서명(書名), [춘추(春秋)]의 대자(大字), 화성 행궁 장남헌(壯南軒)의 벽서(壁書), 이문원(摛文院)의 초서 병풍, 궐문의 문첩(門帖) 등을 쓰게 하는 등 정조가 그의 글씨를 애호하여 그 시대의 표준이 되는 글씨를 구사한 사람이다.

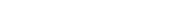

已寒矣 惟 體內深處珍嗇 我 朝操翰家 首推景洪 而若白下之宣發指腕 間三昧 不亦可珍 未期 對展 第有遙想 不 宣拜狀 卽 弟 允亨 頓首 이미 추워졌습니다. 몸 건강하시기를 바랍니다. 우리나라에서 글씨를 쓰는 사람으로는 첫째로는 경홍(景洪)을 칩니다. 그런데 백하(白下)의 손가락과 팔뚝 사이의 기운을 펴내는 삼매경(三昧境)도 역시 좋지 않습니까? 대면(對面)하여 이야기를 나눌 수 있을지는 기약할 수 없습니다만, 다만 멀리서 그리워합니다. 이만 줄입니다. 절하고 편지를 씁니다. 즉 제 윤형 돈수 이 간찰은 53자에 불과한데도 우리나라 글씨의 큰 흐름에 대해서 명확히 언급하고 있다. 한 구절씩 검토하며 이 간찰의 의미를 음미해보자. 앞머리에 존칭이 없이 대뜸 ‘이미 추워졌습니다(已寒矣)’라고 하였다. 이 편지를 받는 상대방이 조윤형보다는 한참 어린 후배라는 것을 알 수 있다. 또 계절이 가을에서 겨울로 접어들고 있다는 것을 알 수 있다. 그다음 ‘몸 건강하기를 바랍니다(體內深處珍嗇)’에서 상대방은 벼슬을 하지 않는 사람이라는 것을 알 수 있다. 보통 벼슬이나 관직에 있으면 ‘대체(台體)’ ‘영체(令體)’ ‘정체(政體)’ 등 신분에 걸맞은 호칭을 쓴다. 벼슬을 하지 않고 있으면 ‘정체(靜體)’, ‘이체(履體)’ 등을 쓴다. 그러고 나서 또 다른 말 없이 우리나라의 글씨에 대한 평을 한다. 우리나라에서 글씨를 잘 쓰는 사람의 첫째로는 경홍(景洪) 즉 한석봉을 친다는 것이다. 경홍은 잘 알듯이, 호가 석봉(石峯)인 한호(韓濩)의 자(字)이다. 한석봉의 글씨는 국왕 선조가 그를 특별히 대우하고 사자관(寫字官)으로서 외교 문서 전반을 그에게 쓰도록 함으로써 이후 우리나라의 표준 글씨로 자리 잡게 된다. 그러나 한석봉의 글씨에 대한 지속적인 칭양(稱揚)이 있음에도 불구하고 그의 글씨는 관각체(館閣體)라는 비판을 받고, 일부 고상한 문필가들 사이에서는 배울 것이 못 된다는 평가를 받는다. 그럼에도 불구하고 송하 조윤형은 이처럼 한석봉의 글씨를 우리나라 최고의 글씨로 평가하였다. 그러고 나서 자신의 스승인 백하 윤순의 글씨를 언급한다. 백하의 ‘손가락과 팔뚝 사이의 기운을 펴내는 삼매경(宣發指腕間三昧)’도 좋지 않은가 하며 백하의 글씨를 익힐 것을 은근히 권유하고 있다. 마지막으로는 편지의 마무리를 짓고 있다. ‘대면하여 이야기를 나눌 수 있을지는 기약할 수 없습니다만, 다만 멀리서 그리워합니다. 이만 줄입니다. 절하고 편지를 씁니다(未期對展 第有遙想 不宣拜狀)’라고 하여 두 사람이 가까운 곳에 살고 있지 않다는 것을 알 수 있다. 그리고 발신자 앞의 ‘즉(卽)’은 상대방의 편지를 받은 그 날 즉시 답장을 쓴다는 뜻이다. 조윤형은 상대방보다 나이가 훨씬 많을 것으로 보이는데 ‘제(弟)’를 칭하였다. 참으로 이러한 부분이 나오면 번역이 난감해지는 부분이다. 필자가 석사 과정을 마치고 대학에 처음 출강을 하였을 젊은 시절에 처음 뵙는 대선배 교수가 대뜸 ‘김형’이라고 호칭을 하여 당황했던 기억을 불러일으킨다. 이름 부분에서는 성명을 쓰지 않고 ‘윤형(允亨)’이라고 이름만 썼는데, 이는 상대방보다 연장(年長)이기 때문에 그러한 것이다. 마지막으로 ‘돈수(頓首)’는 ‘돈(頓)’ 자만 제대로 쓰고 ‘수(首)’ 자는 약필(略筆)을 한다. 이 역시 ‘머리를 조아림’으로 번역할 것인가 아니면 그냥 ‘돈수’ ‘돈’으로 둘 것인지, 번역 난감에 해당하는 항목이다. 이 간찰은 경상도 상주 연안 이씨 집안의 유물인 『청구필법(靑丘筆法)』에 수록되어있는 간찰이다. 『청구필법』에는 첫머리에 정조가 채제공의 문집 『번암집(樊巖集)』에 써준 어제(御製) 어필(御筆) 목판을 앞에 두고 이어서 집안의 가훈인 「백인재명(百忍齋銘)」, 신석희(申錫禧), 강세륜(姜世綸), 이몽화(李夢華), 이협(李浹), 이만유(李萬維), 이융연(李隆延) 등 상주의 연안 이씨, 이어서 조윤형(曺允亨), 서영보(徐榮輔), 김유근(金逌根), 이익회(李翊會), 홍의호(洪義浩) 등 10여 명 서가(書家)의 간찰을 수록하고 있다. 앞쪽에 연안 이씨 몇 대의 간찰이 이어진 것으로 보아서 상주 연안 이씨 집안에서 만든 서첩으로 보인다. 남인 서가만 수록된 것이 아니고 소론, 노론까지 망라되어 있어서 ‘필법’을 기준으로 수집한 것을 수록한 것 같다. 정파별, 가문별 글씨의 흐름도 무시할 수는 없겠지만, 글씨는 역시 정파나 가문을 초월한 것처럼 생각된다. 상주의 연안 이씨는 옥동 이서와 가까운 식산(息山) 이만부(李萬敷)의 후손으로서 이 집안에는 이만부의 조부인 근곡(芹谷) 이관징(李觀徵), 박천(博泉) 이옥(李沃) 등 명필이 즐비하였고 대대로 글씨를 소중히 여기는 집안이었다. 이 간찰은 젊은 연안 이씨 청년이 송하 조윤형에게 자신이 익혀야 할 우리나라 글씨의 모범을 알려달라고 요청한 것에 대한 답변인 것으로 보인다. 흔히 송하 조윤형은 백하 윤순의 사위이고, 자하 신위는 송하의 사위라고 하여 백하 윤순에서 송하 조윤형, 송하 조윤형에서 자하 신위로 이어지는 소론 일맥의 글씨 흐름을 말한다. 그러나 자하가 송하의 사위인 것은 맞지만, 송하가 백하의 사위라는 것은 확인할 수 없다. 아마도 백하, 송하, 원교, 자하 등 당시 소론 서가들을 강조하다 보니 빚어진 오해인 것 같다. 처음 송하가 백하의 사위라고 한 것은 위창(葦蒼) 오세창(吳世昌)의 『근역서화징(槿域書畫徵)』이다. 근대의 서화가이자 감식가인 위창 오세창은 『근역서화징』을 써서 근대 이후 최초로 우리나라 서화가의 데이터베이스를 구축하고 서화사를 정립하였지만 더러는 사실에 있어서 오류가 보인다. 글쓴이 김현영(金炫榮) 한국고문서학회 명예회장 |

||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입