[고문서와 옛편지] 부채 정치[扇政]와 책력 정치[曆政] 게시기간 : 2019-07-25 07:00부터 2031-12-01 16:00까지 등록일 : 2019-07-24 16:54

재단법인 한국학호남진흥원

고문서와 옛편지

|

||||||||

|

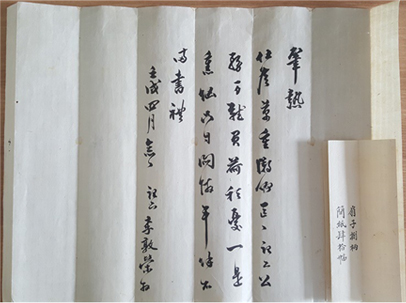

'하로동선(夏爐冬扇)’ ‘하선동력(夏扇冬曆)’이라는 말이 있다. ‘여름철의 화로와 겨울철의 부채’는 그다지 쓸모없는 것을 말한다. 반면 ‘여름철의 부채와 겨울철의 책력’이라는 말은 그 시기에 꼭 절실한 물품을 말한다. 아직 학계에 두루 통용되는 용어는 아니지만, 조선시대 선비들 사이에 널리 상식으로 이해되고 있던 정치, 아니 정치라기보다는 사회적 매너로 통용되는 용어가 있었다. 바로 ‘선정(扇政)’과 ‘역정(曆政)’이라는 용어이다. 힘 있는 사람은 매년 단오(端午)가 되면 더운 여름에 대비하여 부채를 나누어 주고, 동지(冬至)에 즈음하여 새해의 책력을 나누어 주었다. 정치적 영향력이 큰 사람일수록 또는 영향력을 키우기 위해서는 단오와 동지에 일 년에 두 번 자신의 네트워크를 관리하는 것이다. 부채와 책력이 오늘날에는 별 게 아닌 것이 되었지만, 조선시대 선비들에게는 필수품이나 다름이 없었다. 최근의 연구에 의하면, 단오를 전후하여 ‘절선(節扇)’이라 하여 위로는 국왕에서부터 아래로는 하인, 기녀에 이르기까지 여름철에는 부채가 나누어졌다. 절선은 전라도와 경상도의 주요 진상품이었다. 부채는 전라도와 경상도의 감영, 병영, 수영 직속의 절선소(節扇所)에 장인을 두고 6월 하순에 만들기 시작하여 이듬해 3월 초순까지 제작을 완료하고 4월 3일에 진상을 한다. 절선소에서는 부채의 수요를 파악하여 각 고을에 대나무나 종이, 두석(豆錫) 등 재료를 분정(分定)하여 수납하고 품질 검사를 거쳐 절선을 제작하고 완성된 제품은 잘 싸서 진상하게 된다. 경상 감영의 경우 50여 명의 선장(扇匠)이 6월 하순부터 3월 초순까지 제작, 4월 3일에 진상을 완료하였다. 절선은 부챗살[矢]에 칠을 하고[着漆], 부채종이[扇紙]를 도배하고, 장식하여 봉과(封裹)하는 과정으로 진행되었다. 각 장인이 분업적으로 부채를 제작하였다. 칠접선(漆摺扇), 칠별선(漆別扇), 백접선(白摺扇), 백별선(白別扇) 등 궁중(大殿, 中宮殿, 世子宮)에 진상되는 부채의 총량은 2만 5천 자루에서 3만 자루였다. 그런데 이 숫자는 진상으로 사용되는 것이었고, 각 감영이나 병영, 수영에서는 봉여(封餘)라는 명목 아래 과외로 그 이상의 부채를 생산하여 조정의 관료들과 자신의 친인척들에게도 나누어주었다. 여기에 소개하는 이돈영(李敦榮, 1801∼1884)의 간찰(사진 1)은 당시 상황을 잘 보여준다. 肇熱/ 仕候萬重 溯仰區區 記下公/務萬難負荷 私憂一是/熏惱 只自悶憐耳 餘不/備書禮 壬戌四月念日 記下 李敦榮 拜 扇子 捌柄/ 簡紙 肆拾幅 이른 더위에 벼슬하시기 좋으신지요? 여러 가지로 그립습니다. 저는 공무에 많은 어려움이 있고 사사로운 걱정도 오로지 근심뿐이어서 혼자 걱정할 뿐입니다. 나머지는 이만 줄입니다. 임술년(1862, 철종13) 4월 염일(20일) 기하 이돈영 배 부채 8자루, 간지 40폭

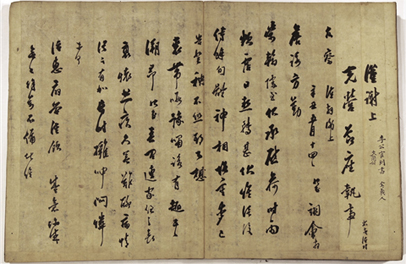

사진1 경상도 관찰사 이돈영이 절선(節扇)을 보내는 편지 이돈영은 1862년 정월에 경상도 관찰사로 부임하였고 바로 임술년 민란이 발발하였다. 민란이 진행되는 와중임에도 불구하고 임술년 4월에 부채와 종이를 선물로 보내는 문안 편지를 자신의 지인들에게 두루 보냈다. 본문만으로는 34자, 날짜와 본인의 이름, 선물 목록까지 모두 55자에 불과하다. 다른 내용은 없이 안부를 묻고 부채 8자루, 간지(簡紙) 40폭을 보낸다는 물목을 편지에 첨부하고 있다. 편지를 받는 상대방도 ‘사후(仕候)’라는 용어가 있는 것으로 보아 현직에 있는 관료로 생각된다. 임술년이면 1862년 농민항쟁이 막 일어난 시기이고 4월 말이면 아직 민란이 채 정리되기 전의 시기이다. 이돈영은 본관이 전주(全州)이고 후에 이돈우(李敦宇)로 개명하였다. 1827년(순조 27) 증광시에 병과로 급제, 이듬해에 홍문록(弘文錄)에 올랐다. 부채를 나눠주는 편지를 쓴 1862년 각지에서 발생하는 민란 수습에 전력하다가 중앙으로 돌아가 이듬해 판의금부사가 되었다. 이돈영은 경상도 관찰사를 하기 20년 전인 1841년에 전라도 관찰사로 부임하였다. 전라도는 부채와 종이가 많이 생산되는 물산이 풍부한 곳으로 부채 정치를 하기에 아주 좋은 자리였다. 이때 이돈영이 지인들에게 보낸 단오 부채에 고맙다는 답장으로 받은 편지가 이돈영의 후손이 편집한 간찰첩에 17건이 함께 첩장(帖裝)되어 있다. 그중에서 이재(彛齋) 권돈인(權敦仁, 1783∼1859)의 답장 간찰을 소개한다.(사진 2) [謹拜謝上 完伯 台節下 (省式封)] 南眄馳情 阻思殷殷 伏承/惠札 謹審榴熱/ 旬體曼護 慰祝可量 鉅/地劇務 何有於綜理 而/新莅之故 或不無貽惱耶/ 麥已大登 秧亦善移/ 福曜所臨 可驗寧謐 大可/喜也 弟公擾日以棼集/ 衰病日以沈綿 殆抵當不/得 而猶復隙束不已 誠未知/何意耳/ 俯惠新箑 荷此例外//垂存 不勝泐感 餘客擾 不//備 謹謝禮 辛丑端陽翌日 弟 敦仁 拜 [삼가 절하고 답장 올림 전라도 관찰사 대감 절하] 남쪽을 바라보며 정이 치달리는데 적조한 생각이 매우 큽니다. 살피건대 석류가 익는 더위에 관찰사께서는 편안하시다니 위로되고 축하함을 헤아릴 수 있습니다. 큰 지역에 많은 업무가 있지만, 이리저리 처리하는데 무슨 어려움이 있겠습니까만, 새로 부임한 까닭에 혹 걱정은 없습니까? 보리는 이미 대풍이고 모내기도 잘하였으니 복이 임하는 것이 편하고 고요한 것을 알아서 매우 기쁩니다. 저는 바쁜 공무가 매일 분집하고 노쇠하고 병든 몸은 나날이 가라앉습니다. 거의 버티기 힘들지만, 오히려 다시 단속하지 않을 수 없으니 진실로 무슨 뜻인지 모르겠습니다. 보내주신 새 부채는 이처럼 예외적으로 많이 내려주시니 감사함을 이길 수 없습니다. 나머지는 손님이 번거로워서 갖추지 못합니다. 삼가 답장 예를 올립니다. 신축년(1841, 헌종 7) 단양(단오) 다음날 제 돈인 배

사진2 권돈인이 전라도 관찰사 이돈영에게 보낸 편지 이 편지는 피봉(皮封)에 ‘完伯 台節下 완백 태절하’라고 되어 있어서 수신인이 전라도 관찰사라는 것을 알 수 있다, 또 말미에 연월일을 ‘辛丑端陽翌日 신축단양익일’로 표기하여 1841년 단오 다음날인 5월 6일에 보냈음을 알 수 있다. 따라서 이 편지는 권돈인이 전라도 관찰사 이돈영으로부터 절선을 받고 보낸 답장 편지인 것이다. 피봉에 ‘謹拜謝上 근배사상’이라고 되어 있는데, ‘삼가 절하고 답장 편지를 올립니다.’라고 번역해야 할 것이다. ‘사(謝)’는 사례한다는 의미도 있지만 먼저 저쪽에서 편지를 보내 베풀어준 것에 사례한 것이므로 그냥 답장이라고 해도 무난하다. 보리농사가 풍년이고 모내기도 잘하였다는 시절 안부를 전하고 자신의 근황을 말했으며 마지막에는 생각 이상으로 많은 부채를 보내준 데 대한 감사의 마음을 전하고 있다.

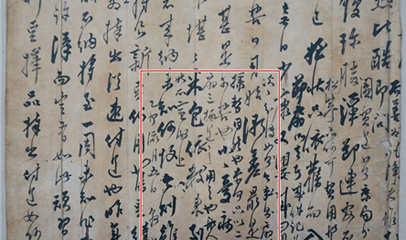

사진3 권돈인이 삼촌에게 보낸 간찰 이번 글 제목을 다소 생소한 ‘선정(扇政)’, ‘역정(曆政)’으로 잡았는데, ‘선정’이라는 용어는 1855년 6월 권돈인이 그의 삼촌에게 보낸 편지에 보인다(사진 3). 아래에 말미의 관련 붉은 빗금을 한 부분을 인용한다.부채 23자루를 보내면서 충분치 못함을 말하고 있다. 양반사대부가 친지, 친척, 하인들에게 나눠줘야 할 부채가 그만큼 많이 필요하였음이었다. 各處/節扇所去者 來件記送之 依錄/次次分之如何 今年則扇政尤不成/樣 勢固然也 奈何 只以二十柄及尾/扇三柄送之 用之也 船人歸 悤悤/ 姑不宣謝上 각 처의 절선으로 갈 것을 온 건기(ᄇᆞᆯ기)을 기록하여 보내니 기록한 대로 차차 나누는 것이 어떻겠습니까? 금년에는 선정(扇政)이 더욱 모양이 나지 않으니 형세가 그렇게 되었습니다. 어찌하겠습니까? 단지 부채 스무 자루와 미선(尾扇) 세 자루를 보냅니다. 쓰시기 바랍니다. 뱃사람이 돌아간다고 하여 바삐 씁니다. 다 쓰지 못합니다. 답장 편지를 올립니다. 이돈영이 부채를 보내고 받은 어떤 편지에는 농담이긴 하지만 부채를 조금 보냈다고 불평한 편지도 있다. 이렇듯 부채와 책력의 반질(頒帙)은 조선시대 양반사대부들이 원만한 사회생활을 하기 위해서 필수적인 정치 행위였다. 글쓴이 김현영(金炫榮) 한국고문서학회 명예회장 |

||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입

![부채 정치[扇政]와 책력 정치[曆政]](https://www.hiks.or.kr/img/newsletter/title_img20.jpg)