[고문서와 옛편지] 신응망(辛應望)이 받은 등제(登第) 별급문기(別給文記)

재단법인 한국학호남진흥원

고문서와 옛편지

|

||||||||

|

앞에서 〈보성 양반 임장원의 문중과채수기〉를 소개한 바 있다. 보성 양반 임장원이 문과에 합격하고 그에 소요되는 비용을 마련하기 위하여 문중에서 빌린 논 값을 갚겠다는 문서였다. 이와 관련하여 영광 양반 신응망(辛應望, 1595∼1654)이 문과에 합격하자 어머니가 이를 축하하기 위하여 노비와 전답을 별급한 문서를 소개하려고 한다. 신응망은 자는 희상(希尙), 호는 한사(寒沙)이다. 아버지는 신장길(辛長吉)이며, 어머니는 광주 이씨(廣州李氏) 이안당(李安鐺)의 딸이다. 신응망은 강항(姜沆)의 문인으로 알려져 있다. 영광에 사는 영월 신씨는 지역 사회에서는 무시할 수 없는 양반이었다.

그림1 어사화를 쓴 과거합격자 조선시대는 양반이 지배하는 사회였다. 그런데 양반이란 게 도대체 무엇인가? 오랫동안 양반 연구를 해온 송준호 교수에 의하면, 양반이란 한 지역에 세거하면서 가문에 우뚝한 현조(顯祖)가 있어야 하고 학문을 하면서 양반으로서의 행실을 유지하여야 한다고 하였다. 박지원이 쓴 「양반전」이나 「호질」에서는 조선후기 양반의 불안정한 사회적 지위를 묘사하고 있다. 겉으로는 도학자인 것처럼, 점잖은 것처럼 행세하지만 안으로는 인간적인 모습을 보이는 것이 박지원의 눈에 비친 양반이었다. 역사학자 김석형은 양반의 조건을 관(官)과 업(業)으로 보았다. 관은 관직이고 업은 집안 대대로 내려오는 재산이 있어야 한다는 것이다. 이 두 가지를 다 가지면 진짜 양반이 되겠지만 이 중 하나라도 가져야 양반 행세를 할 수 있었다. 물론 벼슬도 오래 못하고 재산도 다 없어지게 되면 그야말로 양반에서 상인(常人)으로 떨어지는 직전 단계에 몰리는 것이다. 조선사회에서는 그야말로 과거에 합격하여 벼슬을 하는 것이 거의 유일한 출세의 길이었다. 한석봉이 엄한 어머니 밑에서 불철주야 노력하여 과거시험을 보고 벼슬을 한 것은 바로 과거와 벼슬이 조선사회에서 출세하는 지름길임을 말해준다. 특히 성균관에 입학하거나 음직(蔭職)으로 벼슬할 수 있는 자격이 주어지는 생원이나 진사와 같은 소과가 아니라 바로 관료에 임용하는 시험인 문과 즉 대과에 합격하는 것은 한 가문에서는 대단한 영광이요 영예였다. 한 집안에 백패가 몇 장이 나왔는지, 홍패가 몇 장이 나왔는지가 바로 그 가문의 품격을 말해주는 것이었다. 대부분 지방 양반의 족보를 보면 조선 중기에 문과에 합격한 사람이 그 집안의 중시조가 되는 경우도 많았다. 이렇게 문과 즉 대과에 합격한다는 것은 그야말로 가문의 영광이었기 때문에 문과 합격하면 집에서도 그냥 말로만 축하하고 그만둘 수는 없는 것이다. 문과 시험 결과를 알리는 방방(放榜)이 있고 나면 다음 날 국왕을 알현하고(말 그대로 나라의 빛인 국왕을 보는 것이다. 그래서 과거 보러 가는 것을 관광(觀光)하러 간다고 하였다), 문묘(文廟)에 참배하고 삼일유가(三日遊街)를 한 다음 고향으로 금의환향을 하게 된다. 고향에 돌아와서는 도문연(到門宴)을 하고 선대의 묘에 가서 합격을 알리는 의식을 한다. 특히 도문연에서는 집안사람들뿐만 아니라 주변의 중요 인물을 모두 초청하여 잔치를 벌이게 된다. 도문연 자리에서는 새로 합격한 급제에게 집안의 어른들이 가만히 있을 수가 없어서 가지고 있던 일부 재산을 증여한다. 이를 별급(別給)이라고 한다.

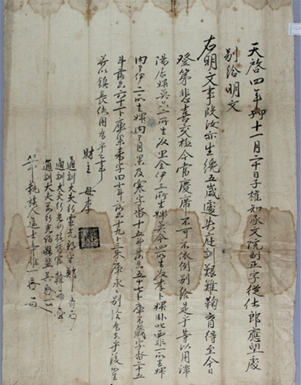

그림2 신응망 등제 별급문기 보통 부모의 재산을 부모 생전에 자식들에게 나누어주는 것을 분재라고 하지만 미처 나누어주지 못하고 죽었을 경우는 삼년상을 마치고 나서 상속권자들이 모여서 재산을 나누게 되는 데 이를 화회(和會)라고 하였다. 『경국대전』 이래 조선시대의 상속법은 남녀균분상속이 원칙이었다. 그런데 이러한 균등 상속 이외에 재주(財主)가 어떤 일이 있을 때 특별히 나누어주는 것을 별급(別給)이라고 하였다. 별급은 대개 아들이 결혼을 하였을 때라든가, 며느리가 아들을 낳았다든가, 자식이 과거에 합격하였을 때 또는 효도가 지극한 경우에 특별히 나누어 주었다. 이 중에서도 과거에 합격한 경우에는 가문의 영광이기도 하여 도문연 잔치와 동시에 분급이 이루어졌다. 여기에 소개하는 영광 양반 신응망이 받은 별급문기가 바로 그러한 경우이다. 신응망의 어머니 광주이씨가 아들 신응망이 갑자(甲子) 증광시(增廣試)에 합격하자 도문연을 하면서 재산을 별급한 것이다. 문서의 내용은 아래와 같다. 천계(天啓) 4년(갑자년, 1624, 인조2) 11월 20일 아들 권지 승문원 부정자 종사랑(權知承文院副正字從仕郞) 응망(應望)에게 별급(別給)하는 명문(明文)

여기에 명문을 쓰는 것은 다음과 같다. 네가 낳은 지 겨우 다섯 살 때에 갑자기 아버지를 잃고 어렵사리 자라서 오늘날 등제를 하였으니 희비가 교차한다. 지금 경사스러운 자리에서 불가불 전례에 따라 별급하지 않을 수 없다. 이에 담양에 사는 계집종 막지의 2소생 사내종 이금이, 3소생 계집종 막금, 4소생 사내종 이복, 계집종 와질서비 1소생 계집종 내은이, 2소생 계집종 내은월과 한자 논 15마지기 57복 곳과 장자 논 25마지기 61복 곳과 내자 밭 10마지기 19복 3속을 영원히 별급하니 후소생도 함께 오래도록 사용할 것. 재주(財主) 어미 이씨 [답인(踏印)] 통훈대부(通訓大夫) 행 영광 군수(行靈光郡守) 정(鄭) [착명(着名)] [서압(署押)] 통훈대부(通訓大夫) 행 광주 제독관(行光州提督官) 한(韓) [착명(着名)] [서압(署押)] 통훈대부(通訓大夫) 전 행 광양 현감(前行光陽縣監) 오(吳) [착명(着名)] [서압(署押)] 필집(筆執) 족인(族人) 진사(進士) 신유일(辛惟一) [착명(着名)] [서압(署押)] 天啓四年[甲子]十一月二十日 子 權知承文院副正字從仕郞 應望處 別給明文 右明文事段 汝亦 生纔五歲 遽失庭訓 艱難鞠育 得至今日 登第 悲喜交極 今當慶席 不可不依例別給是乎等以 用潭 陽居婢莫只二所生奴里金伊 三所生婢莫今 四所生奴李卜 婢臥叱西非一所生婢 內隱伊 二所生婢內隱月果 及寒字畓十五斗落只五十七卜庫果 藏字畓二十五 斗落只六十一卜庫果 來字田十斗落只十九卜三束 永永別給爲去乎 後所生 幷以 鎭長使用爲乎乙事 財主 母 李氏 [踏印] 通訓大夫行靈光郡守 鄭 [着名] [署押] 通訓大夫行光州提督官 韓 [着名] [署押] 通訓大夫前行光陽縣監 吳 [着名] [署押] 筆執 族人 進士 辛惟一 [着名] [署押] 어머니는 일찍이 다섯 살에 아버지를 여의고 어렵게 자란 그가 신응망이 대과에 합격한 것이 너무 기뻤다. 또 한편으로는 남편과 함께 기쁨을 나누지 못하는 것이 슬프기도 하였다. 과거 합격하는 축하를 하는 자리에서 어머니는 그 기쁨을 표하기 위하여 신응망에게 담양(潭陽)에 있는 외거 노비 5구와 논 40마지기, 밭 10마지기를 별급해주었다. 별급은 재주가 죽은 후에, 상속받을 자격이 있는 자녀들이 화회하여 나누어 가지는 화회문기와는 달리 생전에 어떤 기념할 만한 일이 있을 때 특별히 분재하여 주는 것이다. 이를 별급이라고 하고 이 문서를 별급문기라고 한다. 또 이러한 경사스러운 자리에는 같은 고을의 수령인 영광 군수와 근처의 광주 제독관, 전직 광양 현감 등을 초청하여 이를 축하해주고 증인으로서 착명하고 서압을 하였다. 어머니는 여성이라서 흑인을 날인하였다. 문서를 쓴 필집(筆執)은 집안사람인 진사 신유일이 맡았다. 필집은 이 문서를 쓴 사람으로서 증인으로서 역할도 한다. 신응망의 어머니 이씨는 재산이 많았던 것으로 보인다. 임란 전후 시기까지만 하더라도 분재의 원칙은 자녀균분상속이었다. 따라서 여성도 많은 재산을 물려받을 수가 있었고, 신응망에게 별급해준 재산은 어머니 이씨의 재산인 것이다. 앞서 소개한 보성 양반 임장원은 매우 가난했던 것으로 보인다. 그래서 문중 재산인 논 3마지기를 빌려서 등과의 제반 비용으로 사용했던 것이다. 신응망은 그렇지 않고 주변의 관인들과 친척들을 초청하여 크게 잔치를 벌였을 것으로 짐작이 된다. 도문연에서 과거에 합격한 아들에게 재산은 별급하는 것은 매우 흔한 일이었다. 현재 전해지고 있는 별급문기 중에서 그러한 사례는 쉽게 찾아볼 수 있다.

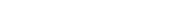

1650년에 아버지 정효준(鄭孝俊)이 문과에 급제한 장자(長子) 정식(鄭植)에게 노비를 별급하면서 작성한 문기는 세로 50cm, 가로 183cm의 대형 장지 문서이다. 문과에 급제한 두 아들에 이어 장자 정식이 늦은 나이로 문과에 급제하자 기쁜 마음에 노비 15구를 별급하였다. 여기에는 재주(財主)인 아버지 정효준도 첨지중추부사(僉知中樞府事)의 직함으로 수결을 하고 있었지만, 도문연 자리에는 승문원 저작(承文院著作)인 노형하(盧亨夏), 병조 정랑(兵曺正郞) 정익(鄭榏), 병조 참지(兵曹參知) 오(吳) 아무개, 세자시강원 문학 겸 춘추관 기주관(世子侍講院文學兼春秋館記注官)인 오정위(吳挺緯), 용양위 부호군 겸 동지의금부춘추관사(龍驤衛副護軍兼同知義禁府春秋館事) 신(申) 아무개, 이조 참의 지제교(吏曹參議知製敎) 조(趙) 아무개, 홍문관 부수찬(弘文館副修撰) 윤잡(尹鏶), 예조 정랑(禮曹正郞) 윤(尹) 아무개, 성균관 전적 겸 춘추관 기사관(成均館典籍兼春秋館記事官) 신혼(申混), 예문관 대교 겸 춘추관 기사관(藝文館待敎兼春秋館記事官) 조(趙) 아무개 등 청요직 관료들이 즐비하게 참여하고 있다. 이 가문의 성세(盛勢)를 과시하는 듯 보이기도 하다. 일부 참가자의 서명 글씨는 잔치에서 많이 취한 듯 글씨가 많이 흐트러져 있다. 그래서 더 이 잔치의 실상이 생생하게 보는 듯하다. 글쓴이 김현영(金炫榮) 한국고문서학회 명예회장 |

||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입