[명시초대석] 석문령 고개에서 눈 덮인 세상을 바라보다 게시기간 : 2024-01-10 07:00부터 2030-12-24 21:21까지 등록일 : 2024-01-09 13:42

재단법인 한국학호남진흥원

명시초대석

|

||||||||

|

새해가 밝았다. 새해의 아침은 무언가 다르다. 오가는 덕담과 미소는 마음에 온기를 불어넣는다. 생일 축하를 받은 것 같은 기분이 모두의 가슴에 있는 날이라 할까. 한해를 이런 마음으로 시작하면 어떤 일이든 잘 될 것만 같다. 서로가 서로를 다독이는 날, 서로가 서로에게 힘을 실어주는 날, 그러한 새해 아침에 세상을 더 밝게 보고 더 크게 호흡하며 살고 싶다는 생각을 해본다. 오늘은 금호(錦湖) 임형수(林亨秀, 1504~1547)의 시를 소개한다. 임형수는 퇴계 이황(李滉, 1501~1570)이 좋아했던 벗으로도 잘 알려져 있다. 이황이 학자의 근엄한 모습이었다면 임형수는 유머 감각이 있고 스케일이 컸던 사람이었다. 지금으로 말하면 학구적 모범생과 쾌활하고 대범한 친구의 케미라고 할까. 이황은 남들 앞에서 임형수를 ‘기남자(奇男子)’라 불렀다. 말년에는 “어떻게 하면 사수(士遂, 임형수의 字)를 한 번 볼 수 있을까?”라 하며 먼저 세상을 떠난 그를 그리워하기도 했다.

<눈 내리는 날 석문령을 지나며[雪中過石門嶺]>

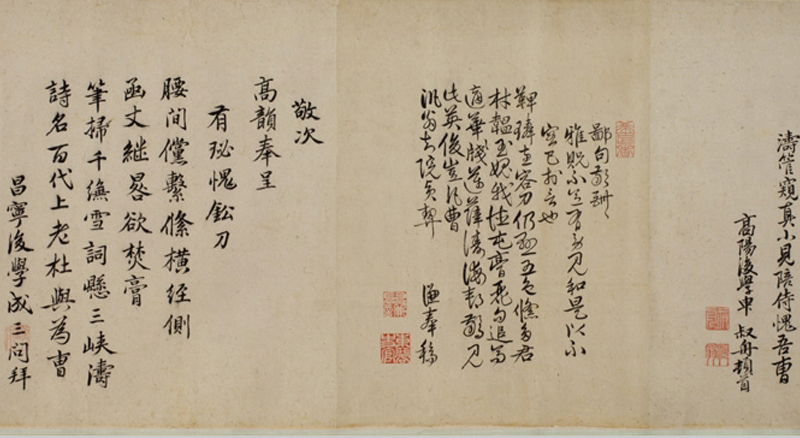

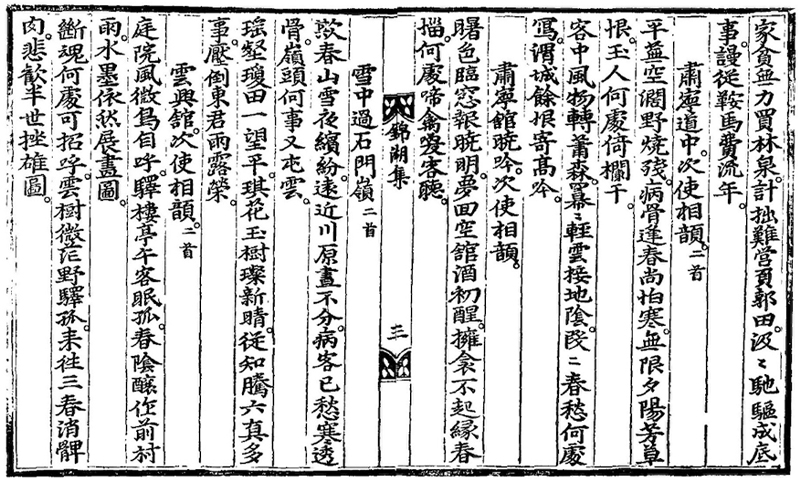

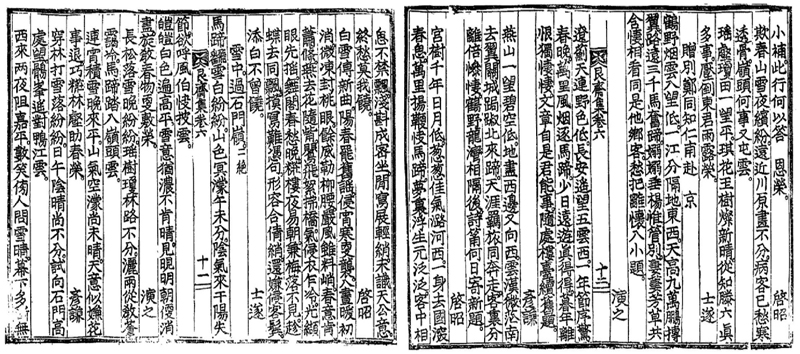

봄 무색케 하는 산중의 눈 밤새 펄펄 내려 원근의 산하(山河), 낮에도 구분할 수 없네 병든 나그네 벌써 뼈에 스미는 추위 걱정하는데 고개 위엔 무슨 일로 구름이 또 잔뜩 끼어있는지 눈 덮인 골짜기와 전야(田野), 바라보니 평평하고 눈 맞은 옥빛 나무들은 개인 날에 반짝이네 눈발이 참으로 하는 일 많음을 알겠거니 봄날 우로(雨露)가 초목 키움보다도 대단하구나 欺春山雪夜繽紛 遠近川原晝不分 病客已愁寒透骨 嶺頭何事又屯雲 瑤壑瓊田一望平 琪花玉樹璨新晴 從知騰六眞多事 壓倒東君雨露榮 - 『금호유고(錦湖遺稿)』 이 시는 1539년 봄 공무(公務) 중에 지은 것이다. 이 해 초에 명(明)의 사신 화찰(華察)과 설정총(薛廷寵)이 조선에 온다는 소식이 전해졌다. 조정에서는 소세양(蘇世讓, 1486~1562)을 원접사로, 최연(崔演)·엄흔(嚴昕)·임형수를 종사관에 임명하여 사신을 맞게 하고, 이후 사신을 보내는 반송(伴送)의 임무까지 맡게 했다. 이때 임형수의 나이 26세. 1514년 나주목 송현(지금의 나주시 송월동 송현마을)에서 태어난 그는 타고난 문장 능력에 활쏘기, 말타기까지 잘 했다. 매사에 시비(是非) 판단이 분명하고 말이 늠름했으며 재주와 지략이 있었다. 22세인 1535년 별시 문과에 병과로 급제하더니, 사가독서를 거쳐 병조좌랑을 맡았다.

벼슬을 막 시작한 그에게 종사관의 업무는 영광스러운 것이었다. 조선시대, 특히 명과의 관계가 긴밀하던 전기(前期)의 사신 맞이는 국가적으로 중요한 일이었다. 원접사 일행은 압록강을 건너 도착한 사신을 맞아 한양까지 접대하며 호송했다. 이때 사신 접대 과정은 의전(儀典) 이상의 팽팽한 외교전이기도 했다. 특히 성종 대 이후에는 문관 출신의 문장 능력이 있는 이가 사신으로 오면서 대응도 달라졌다. 조정에서는 문학적 교류가 가능한 이를 보내기 시작했다. 말이 문학적 교류이지 한편으로는 문장 능력의 경연장(競演場)이었다. 지나는 곳마다 사신이 시를 지으면, 같은 운자(韻字)로 시를 지어 화답했다. 이때 사신의 수준에 뒤져서도 안되지만, 중국 못지않은 조선의 문학 수준을 보여야 했다. 문장 능력이 뛰어난 관리를 선발하여 보내는 것은 국가적으로 중요한 업무였다. 신진 관료로 그 일원이 된다는 것은 능력을 인정받은 것일 뿐만 아니라 밝은 앞날이 예견된 것이기도 했다. 이 시는 사신을 보내는 길에 평안도 가산(嘉山) 지역에서 지은 것이다. 시의 안으로 들어가 보자.

밤새 많은 눈이 내렸다. 북쪽이라 봄이 늦은 것일까. 한양에서 800리 넘게 북으로 왔으니 계절의 차이가 있을 만도 하다. 순안과 숙천, 안주를 지나왔고, 가산을 지나 정주로 가는 길. 이틀 동안 내린 눈 때문에 가산 가평관(嘉平館)에서 이틀을 머물러야 했다. 지금까지의 여정도 쉽지 않았지만 눈 쌓인 고갯길은 무척 힘들다. 바로 이곳은 평양과 압록강 사이의 길에서 가장 험한 석문령. 일찍이 중국 사신 예겸(倪謙)은 이 고개를 넘으며 “가산령(嘉山嶺, 석문령의 다른 이름)이 어찌 그리도 높고 높은가, 깎은 듯한 푸른 돌 높다랗게 쌓였네. 그 사이에 작은 길 실처럼 열렸는데, 열 번 돌고 아홉 번 꺾여 양의 창자처럼 구불구불하네(嘉山嶺何崔巍, 崚崚翠石高成堆. 中有小徑一線開, 十盤九折羊腸回.).”라 하지 않았던가. 고개 넘어 의주(義州)까지는 300리 길을 더 가야한다. 오를수록 냉기(冷氣)가 뼈에 스미는 것 같다. 게다가 또 눈이 올 듯 하늘엔 구름이 끼어 있다. 겨우겨우 힘을 다해 고갯마루에 올랐다. 가쁜 숨을 내쉬며 고개를 돌렸다. 순간 새로운 세상이 펼쳐지는 것이 아닌가. 산 위에서 본 세상은 생각 밖의 것이었다. 골짜기는 골짜기대로, 먼 들판의 전지(田地)는 전지대로 본래의 경계를 지워버렸다. 오래전 사람들이 살기 전의 모습이 이랬을까. 저 무애(無碍)함은 상(相)에 갇힌 중생을 위한 하늘의 뜻일까. 이런저런 상념 속에 멍하니 있다가, 문득 가까이 있는 나무들에게로 시선이 갔다. 개어 가는 하늘아래 반짝이는 것들. 나뭇가지 위의 눈이 햇살을 만나 세상에 없는 꽃으로 피어있다. 둘러보니 곳곳이 그러한 꽃들의 천지이다. 봄날의 비와 이슬이 만물을 자라게 하지만, 이처럼 한꺼번에 새롭고 찬란한 세계를 만들어내진 못하지 않는가. 순간 뼛속까지 스며들던 추위는 오간데 없고, 나는 그 찬란한 세상의 중심에 있다. 임형수의 문집 『금호유고(錦湖遺稿)』에는 이 시가 1제(題) 2수(首)로 실려 있다. 그런데 당시 종사관 멤버 중의 한 사람인 최연의 『간재집(艮齋集)』을 보면 소세양, 최연, 엄흔, 임형수 4인이 각 두 수씩 지은 것으로 되어 있다. 이들의 리더인 원접사 소세양은 “하늘이 봄꽃 시드는 것을 싫어하여, 숲을 하얗게 꾸며 봄꽃의 아름다움을 보태었다(天意似嫌花事退, 巧糚林壑助春榮.).”하며 풍광을 시인적 감각으로 읽어낸다. 이에 최연은 “내일 아침 햇살에 눈 녹으면, 봄의 초목 다시 무성하게 하리(見晛明朝便消盡, 旋敎春物更敷榮.)”라 하며 눈 녹은 뒤의 봄날 모습을 앞서 그려낸다. 엄흔은 폭설에 지체된 일정을 생각하며 “이번 임무에 보탬이 없으니, 어찌하면 임금님의 은혜에 보답할 수 있을까(幕下多▒無小補, 此行何以答恩榮.)”라 하며 젊은 관료로서의 의욕을 내비친다. 임형수의 시는 호연(浩然)한 기상이 드러난 것이다. 그의 생각은 이러지 않았을까. “보라 저 눈 내린 세상을. 눈은 하루 만에 세상 모습을 온통 뒤바꾸지 않았는가. 눈은 또 올지 모르고 추위야 말 할 것도 없지만, 눈 내린 세상이야말로 마음을 상쾌하게 하지 않는가.”

임형수의 호쾌(豪快)한 기상은 다른 일화에도 등장한다. 그는 젊은 시절 이황과 함께 사가독서(賜暇讀書)를 했다. 어느 날 술을 마시고는 이황과 마주 앉았다. 이황은 평소 학문에만 몰두하던 벗이었다. 친구를 염려해서였을까. 짓궃은 마음에서였을까. “자네 남아의 씩씩하고 멋진 일[奇壯事]이 무엇인지 아는가? 나는 그것을 안다네.” “허허, 한 번 말해 보게.” 그러자 임형수는 거침없이 말한다. “온 산에 눈 펄펄 내릴 때, 검은 초피 갖옷을 입고, 허리엔 흰 깃 달린 긴 화살 차고, 팔뚝에는 백 근 되는 활을 걸고, 철총마 타고 채찍 휘두르며 골짜기로 들어갈 때, 거센 바람 골짜기에서 일어나 나무들이 진동한다. 갑자기 큰 멧돼지 놀라 길을 잃고 달리면, 바로 화살을 뽑아 힘껏 당겨 쏘아 잡고는, 말에서 내려 칼을 뽑아 가르고, 고목을 쪼개 불을 살라 꼬챙이에 고기 꿰어 구울 때, 기름과 피는 뚝뚝 떨어진다. 걸상에 걸터앉아 잘근잘근 고기를 먹으며, 큰 은 주발에 술 가득 부어 단숨에 들이켜 거나하게 취할 때, 고개 들어 바라보면 골짜기의 구름 눈발이 되어, 솜처럼 나풀나풀 취한 얼굴에 와 닿는다. 이러한 맛을 그대가 어찌 알겠는가. 그대가 잘 하는 것은 글귀나 다루는 작은 기예일 뿐일세.” (大雪滿山 被黑貂裘 腰帶白羽長箭 臂掛百斤角弓 乘鐵驄馬 揮鞭馳入澗壑 則長風生谷 萬木震動 忽有大豕驚起 迷路而走 輒拔矢引滿射殪 下馬拔劍屠之 仍斫老櫟焚之 長串貫其肉煮之 膏血點滴 踞胡床 切而啗之 以大銀椀滿酌快飮 飮至醺然 仰看壑雲成雪 片片如綿 飄泊醉面 此中之味 君豈知之 君之所能者 只是翰墨小技耳) (『금호유고』, <제가잡기(諸家雜記)>)

한참을 들은 이황은 무릎을 치며 껄껄 큰 소리로 웃었다. 막힘없는 언사(言辭)따라 유쾌한 상상을 하며 못내 즐거웠던 것이다. 이후로 이황은 임형수에 대해 이야기할 때면 꼭 이 내용을 끌어오곤 했다. 개성은 다르지만 둘은 이렇게 마음이 통하는 벗이었다. 훗날 우암 송시열(宋時烈, 1607~1689)은 이를 두고 “같지 않은 가운데 같은 점이 있어서이다”(余自少則聞錦湖林公是偉人豪士 每讀退溪李先生所與酬唱 而以爲公平生善謔以戲 與先生氣象不同 而其相好若是是必於其不同之中 有所同者存焉, 「錦湖集跋」)라 하기도 했다. 인재(人才)가 시대를 만나기란 어려운 것일까. 16세기 조선은 임형수라는 기걸(奇傑)을 품을 만큼 공정한 사회가 못되었다. 을사사화 이후 어수선한 정국에서 윤원형(尹元衡) 일파를 비난하는 양재역(良才驛) 벽서(壁書) 사건이 일어났다. 당시 임형수는 제주목사에서 파면되어 나주 고향집에 있었다. 평소 그를 꺼려하던 정언각(鄭彦慤)은 임형수를 대윤(大尹) 일파로 몰아 사사(賜死)하게 한다. 죽음 앞의 모습 역시 평소의 그의 모습과 조금도 다르지 않았다. 관리가 오자 그는 나가 무릎을 꿇었다. 죽음을 알리는 전교(傳敎)를 듣고는 부모님께 마지막 하직 인사를 하게 해달라고 했다. 그리고는 집 안으로 들어가 뜰에서 재배를 올리고 나왔다. 그때 열 살이 안 된 어린 아들이 있었다. 아들을 불러서는 이렇게 말했다. “너는 글을 읽지 마라.” 잠시 생각하더니 바꿔 말했다. “글을 읽지 않으면 무식한 사람이 되니, 글을 읽되 과거(科擧)는 보지 마라.” 글을 읽어도 세상을 변화시킬 수 없고, 오히려 모해(謀害)에 의해 죽음을 당해야 하는 사회를 향한 한(恨)이 담긴 말이었다. 이 말을 마치고는 곧장 사약을 들이켰다. 그의 나이 서른 넷. 시대를 뛰어넘는 기상과 식견(識見)을 가진 지식인은 이렇게 역사의 뒷페이지로 사라졌다. 같은 시대를 살았던 하서 김인후(金麟厚, 1510~1560)는 이렇게 통탄했다. 어제 베어버린 나무는, 백 척의 낙락장송 아니던가

그대로 두었다면 동량의 재목이 되었을 텐데 이후로 명당이 기운다면 어느 나무로 떠받친단 말인가 昨日伐了木 百尺長松非也歟 若使少焉在 可作棟樑材 此後明堂傾矣 于何以支之 (『하서전집(河西全集)』 속편) 임형수의 호쾌함을 이야기 하다 안타까운 죽음의 이야기가 길어졌다. 한 해가 가고 새해가 밝았다. 석문령 고갯마루에 앉아 눈 덮인 세상을 보던 임형수를 떠올린다. 눈 덮인 세상의 아름다움을 찬탄한 이가 어디 한둘이랴. 그렇지만 그의 시에는 활달한 마음과 호쾌한 기상이 묻어난다. 활달하고 호쾌했기에 어떤 일에도 담백하게 대응할 수 있었고, 담백하게 대응했기에 어떤 이도 그의 마음에 공감할 수 있었다. 그가 당한 횡액은 개인의 불행이고 시대의 한계이다. 새해 아침, 그의 생애에 안타까움을 느끼면서도, 그의 시에서 오늘 우리가 잃어가는 마음의 리듬을 보게 된다. 활달하고 호기롭게 한 해를 열어가야겠다는 마음을 가져본다. 글쓴이 김창호 원광대학교 한문교육과 교수 |

||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입