[명시초대석] 외진 땅에서 써내려간 담박함과 너그러움의 시 게시기간 : 2023-10-19 07:00부터 2030-12-24 21:21까지 등록일 : 2023-10-17 16:33

재단법인 한국학호남진흥원

명시초대석

|

|||||||||

|

이청준의 ‘어머니를 위한 노래’라는 동화가 있다. 가난한 집, 상급학교에 진학하지 못한 아들, 먼 하늘을 향해 날리는 연, 연줄을 끊고 떠나간 아들, 아들을 기다리는 어머니, 비에 젖은 빗새, 빗새가 깃드는 동백나무. 줄거리를 이루는 것들이다. 오래전, 애달프면서도 이국적인 정서의 이 글을 읽으며 이청준의 고향 장흥의 자연이 궁금했었다. 뭍의 남단 장흥은 봄볕이 먼저 이르는 곳이다. 야트막한 언덕을 넘은 아지랑이가 금새 초록의 물결로 바뀌고, 가을이 되면 천관산의 억새밭이 장관을 이루는 곳이다. 친근한 듯 장엄한 자연이 특별한 감성과 시야를 키워냈을까. 이곳엔 이청준 외에도 뛰어난 문인들이 많다. 300년 전 장흥에도 비범한 재능과 통찰력을 가진 이가 있었다. 위백규(魏伯珪, 1727~1798), 18세기 조선과 세상을 남다른 눈으로 바라보았던 사람이다. 위백규는 영조 3년 장흥부 계촌동에서 태어났다. 본관은 장흥, 호는 존재(存齋)이다. 위백규의 집안은 선초에 장흥으로 내려와 뿌리를 내렸다. 넉넉하지는 않았지만 사족(士族)으로 독서인의 본분을 지켜왔다. 위백규는 어린 시절 작은할아버지 춘담공(春潭公)위세린(魏世璘)으로부터 『천자문』 등 기본서를 배웠는데 습득력이 매우 뛰어났다. 4세 때의 일이다. 마루를 기어 다니던 어린 동생이 난간 아래로 떨어지려 했다. 힘으로 붙잡을 수 없자 빨리 짚단을 가져와 난간 옆에 계단을 만드는 기지를 발휘했다. 상황에 대처하는 실용적 감각을 타고 났음을 알 수 있다. 10세에 천문과 지리, 복서(卜筮)와 율력(律曆), 의학ㆍ관상ㆍ도교ㆍ불교, 병법과 산수(算數) 관련 서적을 두루 보았고 그 대의를 꿰뚫었다. 22세 무렵부터는 향촌 교육에 힘을 썼다. 배움에 뜻을 가진 이들을 모아 낮에는 『소학』, 밤에는 『격몽요결』을 강의하였다.

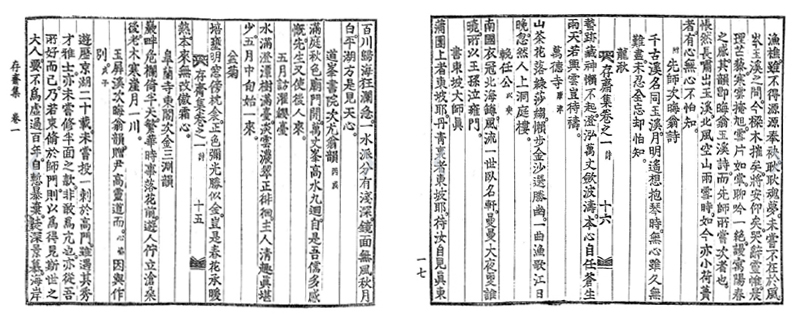

스물다섯이 되던 해 위백규는 더 큰 배움을 생각한다. 당시 충청도 덕산에 있는 병계(屛溪) 윤봉구(尹鳳九, 1681~1767)를 찾아간다. 윤봉구는 이이(李珥)-송시열(宋時烈)-권상하(權尙夏)-한원진(韓元震)으로 이어지는 노론-호론 계통의 인물이다. 이후 덕산을 방문하거나 한양에 갔다 오는 길에 들르면서 15년 동안 지도를 받는다. 병계도 식량을 주며 오래 머무르게 하고 『주자대전』을 마련해주는 등 위백규를 각별히 아꼈다. 30세 초반에는 지리지인 『환영지(寰瀛誌)』와 경세서라 할 「정현신보(政絃新譜)」 등을 저술한다. 성리학 공부가 한창 깊이를 더하던 41세에 병계가 세상을 떠난다. <玉屛溪次晦翁韻,贈尹高靈道而,因與作別>

슬픈 마음에 탄식하며 옥계를 나서는데 빈산에 북풍이 불어 눈발이 날리네 지금 시대에 삼태기를 멘 은자(隱者) 적으니 세상에 마음 있나 없나 알까 두렵지 않네 悵然長嘯出玉溪 北風空山雨雪時 如今亦小荷蕢者 有心無心不怕知 병계가 세상을 떠난 것은 겨울 12월이었다. 영전(靈前)에 인사드리고 아침에 길을 나서는데 찬구름이 해를 가리고 굵직한 눈발이 허공에 날리고 있었다. 돌이켜보니 한양을 오간지 20년 세월. 권세가에 자문을 구한 적도 없고 뛰어난 선비라도 애써 친분을 맺으려하지 않았다. 거만해서가 아니라 성향상 그런 것을 좋아하지 않았을 뿐이다. 이러한 자신을 변화시킨 사람이 스승 병계였다. 스승을 만난 뒤로는 삶을 헛되이 보내지 않으리라 결심했다. 그리고 이전의 자신을 반성하며 학인(學人)으로서의 자세를 가다듬었다. 그러나 이제 의지할 스승은 세상에 없다. 옛날 공자(孔子)의 문 앞을 지나며 마음을 알아채고 조롱하던 그러한 은자(隱者)도 없는 시대이다. 그러니 내가 세상에 나갈 뜻을 가졌는지 가지지 않았는지 그 누가 알 것인가. 다만 나는 내가 추구하는 길을 갈 뿐이다.

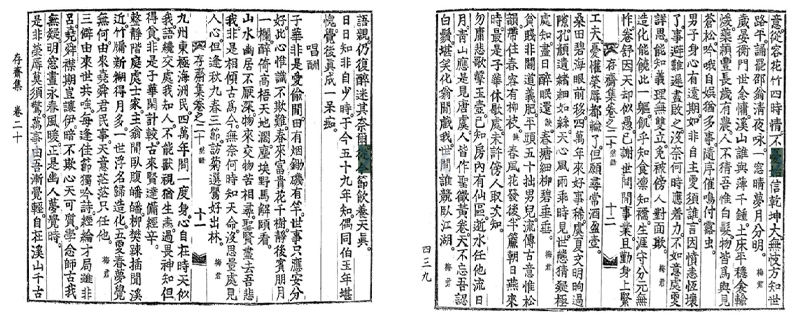

스승 사후 위백규는 고향에서 농사짓고 독서하는 생활[躬耕讀書]을 한다. 경서(經書)를 가지고 다니며 김매는 틈틈이 글을 읽었다. 사약(社約)과 양정숙(養正塾)의 학규(學規)도 만들었다. 풍속을 교화하고 젊은이를 가르치는 일이 자신의 소임이라 생각했다. 아울러 틈나는 대로 사회개혁을 위한 저술에 몰두했다. 농촌의 현실을 마주해서는 시를 통해 모순성을 고발하기도 했다. <六月>

밭을 팔고 가축 팔았는데 벌써 봄날이니 한 톨 쌀로 남은 여름을 어떻게 보내랴 문 앞에서 세금 독촉하는 관리에게 말하노니 백성 목숨 위해 가을걷이 때까지만 기다려주소 售田賣畜已春初 一粒何曾度夏餘 爲語門前索租吏 姑紓民命待收畬 봄날이다. 한창 농사로 바쁠 때이지만 힘이 나질 않는다. 지난해 추수 뒤에 가축을 팔았는데 어려운 형편에 밭마저 팔았다. 지금은 남은 양식도 거의 없어 여름을 건널 일이 걱정이다. 그런데 관리는 벌써 문 앞에 와 세금 독촉을 한다. 가을까지 기다려달라고 하소연하지만 아랑곳하지 않는다. 누적된 폐단과 관리의 탐학(貪虐)에 의해 농민의 자립적인 삶이 어려운 현실을 드러낸 작품이다. 65세에는 젊었을 때 썼던 「정현신보」 전편에 후편을 더하는 작업을 마무리한다. 1794년 호남 연해 지역에 해일이 발생한다. 정조(正祖)는 검교직각(檢校直閣) 서영보(徐榮輔)를 보내어 위유(慰諭)하게 한다. 위백규의 명성을 들었던 서영보는 문고(文藁)를 보고 행실을 탐문한 뒤 등용을 건의한다. 정조는 명을 내려 입궐하라 하고, 『환영지』를 서둘러 봉하여 올리라고 한다. 이후 여러 저술이 궤짝에 담겨져 대궐로 올라갔고, 병을 앓던 그는 1796년 봄에야 입궐한다. 이때 『정현신보』등에 담겼던 내용 등을 종합하여 <만언봉사(萬言封事)>를 올린다. 내용 중에는 농촌 현실을 기반으로 지적한 시폐(時弊) 이외에, 벼슬아치들을 비판하는 표현과 사풍(士風)이 예전 같지 않다는 과격한 언급도 있었다. 나중에 성균관 유생들이 권당(捲堂: 일종의 동맹휴학)을 하는 등 반발이 심했지만 정조가 조정하여 진정시켰다. 이후 정조의 관직 제수에 중풍을 이유로 고사하다가 나중에는 고향 인근 옥과(玉果)에 현감으로 부임하였다. 얼마 뒤에는 경직(京職) 장원서별제(掌苑署別提)에 제수되었으나 사양하고 나아가지 않았다. 고향에 돌아와 있던 그는 1798년 세상을 떠난다. 위백규는 지식인으로서 사회 개선의 방향을 구체적으로 제시했다. 그 범위가 농촌에 국한되지는 앉았지만, 무엇보다 농촌의 기반이 무너지고 정서적 연대가 와해되는 것에 대한 두려움이 컸다. 문집에는 마음을 나누며 삶의 고단함을 여유로 승화하는 내용의 시들이 종종 등장하는데, 이것은 그가 잃고 싶지 않은 생활의 장면이기도 했다. <移菊送恕菴 李宗旭, 因呈一絶>

국화가 참으로 마음에 들어 그대 보시라 부쳐 보내네 화초도 나의 지기를 만나면 보살핌 속에 한겨울을 보내리 菊花政得意 寄與故人看 草亦遇知己 加護過歲寒 위백규가 좋아한 화초 가운데 하나가 국화다. 이 시는 국화를 벗에게 선물하며 준 것이다. 가을 날, 국화를 보며 친구를 떠올리고, 시를 보태어 친구에게 보내는 훈훈한 장면이 그려진다. 뒤 두 구의 사물 중심 표현은 국화 애호의 마음을 실감나게 전한다. 그가 남긴 몇 편의 국화 시는 힘든 현실을 잊게 하고 유자적(儒者的) 삶의 본분을 일깨우는 것들이다. 국화를 보며 어려움 속에서도 변치 않는 꼿꼿한 절개를 떠올리고(豈是春花承暖熱, 本來無改傲霜心. 권1, <盆菊>), 물질적 부유가 대신할 수 없는 고아한 정취에 흡족해하며(幽人計活隨時足, 坐得黃金滿院花. 권1, <重陽>), 선친으로부터 이어지는 면면한 가풍에 책임감을 느끼기도 한다(直待凡花搖落後, 爲君珍重玉壺傍. <권1, 詠而齋重陽日 敬次家君賞菊韻>). 이러한 모습은 그에게 언제까지나 이어졌으면 하는 농촌적 삶의 전형이었다.

벽지의 삶은 자기표현의 욕구를 더하게 했다. 고독한 생활에서 차오르는 감정을 고백적으로 토로하기도 하지만, 때로는 토로의 과정에서 지식인으로서의 자기 본질을 찾아가기도 한다. 그는 이를 위해 대상을 설정하여 대화의 틀을 만든다. 대상은 다름 아닌 또 다른 나였다.

『존재집』 권20, <然語> - 唱酬의 일부이다. 시인이 시를 짓고 또 다른 나인 매군(梅君)이 화답하고 있다. 시인은 자신에 대해 외진 땅에 사는[地僻], 드문 성씨(姓氏)[姓僻]의 편벽된 사람[人僻], 곧 삼벽(三僻)이라 표현하곤 했다. 여기에서도 이 말을 실마리로 삼아 시상을 펼친다. 세상을 바꿀 역량은 못되지만 요순(堯舜)의 도를 즐기며, 도덕적 염결성과 학문적 열정을 자부하는 삶. 이렇게 살아가는 시골의 생활에 더없이 만족한다는 것이다. 시인의 자기고백에 매군은 동조의 마음을 표한다. 거친 세상사야 뭐 개의할 게 있으랴. 저 자연이며 꽃, 나무들을 보라. 묵직하게 제 자리에서 철에 맞는 모습을 보여주고 있지 않은가. 그러나 학인(學人)으로 유념해야 할 핵심이 있으니 ‘근심하지 않음[不憂]’과 ‘남을 해치지 않음[無忮]’이라. 매군이 말하는 ‘不憂’는 “하늘의 뜻을 기꺼이 받아들이고 명이 있음을 알아야[樂天知命]” 가능한 것이다. ‘無忮’는 남을 해침 또는 남과 갈라짐(制忮字, 從心從枝, 蓋以爲不與人同之枝心也. / 권20, 「無忮契序」)이 없는 마음을 뜻한다. 그러므로 ‘하늘의 뜻을 알아 근심하지 않을 때’ 천지 사이에 도덕적 주체이자 실천의 주체로 설 수 있고, ‘마음속에 남과 나의 구분을 두지 않을 때’ 남의 아픔을 자연스럽게 나의 아픔으로 받아들일 수 있다. 매군이 말하는 형식을 빌렸지만, 이것은 위백규의 삶에 대한 태도와 학문의 방향성에 대한 자기다짐이라 할 수 있다. 위백규는 말년에 정조의 지우(知遇)를 받은 것 이외에는 주목할 만한 이력이 없다. 억지로 자신의 이름을 알리려고도 하지 않았다. 재능에 비해 현달하지 못했지만 그러한 운명을 탓하지 않았다. 그의 시에는 담박한 삶의 태도와 타인에 대한 관용의 정신이 기저에 흐른다. 담박하기에 세상을 구할 개혁의 비전을 품었고, 너그러움이 있기에 농민의 아픔을 자기의 것으로 여겼다. 그러고 보면 시만이 아니라 그의 방대한 학문체계도 곧 삶의 태도와 나날의 성실성에 귀결되는 게 아닐까하는 생각을 해본다. 글쓴이 김창호 원광대학교 한문교육과 교수 |

|||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

|||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

|||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입