[명시초대석] 팔십의 형제가 주고받는 안빈낙도(安貧樂道) 이야기 게시기간 : 2023-05-26 07:00부터 2030-12-17 21:21까지 등록일 : 2023-05-24 13:50

재단법인 한국학호남진흥원

명시초대석

|

||||||||

|

어렸을 때 가끔 집에 오시던 친척 어른이 있었다. 오실 때면 안방에 앉아 부모님과 이런저런 말씀을 나누곤 하셨다. 말씀 가운데 지금도 기억나는 내용이 있다. 요지는 아이들 좋은 데 여행 보낼 게 아니라 용돈 주며 친척집에 다니게 해야 한다는 것이다. 별다른 생각 없이 들었던 말인데 시간이 지나면서 그 뜻을 새삼 알게 되었다. 친척도 어릴 때부터 자주 만나야 돈독해지지 혈육이라는 사실이 친밀함을 보장하지는 않는다는 것. 산업화 이전의 대가족 문화 속에서 살았던 친척 어른에게는 그러한 문화의 와해가 무척 우려스러웠던 것 같다.

1871년(고종 8) 열읍지도(列邑地圖) 등상령(謄上令)에 따라 1872년(고종 9)에 익산군에서 제작한 것으로 추정되는 채색 지도(규장각한국학연구원, 奎10466) 지금은 발달된 인터넷 환경이 친척의 접촉을 쉽게 한다. SNS로 편하게 대화하고 그룹 채팅방을 만들어 상의도 하고 위로도 한다. 모이지 않아도 멀리 떨어져 있다는 느낌이 들지 않는다. 그래서인지 친척이 모이는 것은 결혼식이나 상사(喪事)같은 큰 일이 아니면 별로 없다. 그런데 어쩌다 한 번씩 만날 때에도 각각의 휴대폰을 보기에 바쁘다. 아이들은 더더욱 그렇다. 변화된 문화를 탓할 것은 아니지만 땀내 나는 정(情)이 친척 사이에서도 옅어지고 있다. 옛날 친척의 개념은 지금과 달랐다. 대가족 단위로 생활했고 가깝거나 먼 친척이 한 마을에 살았다. 생활 속에 왕래도 잦았고 느끼는 정도 각별했다. 몇 백 년 전 그러한 생활을 담은 시 작품을 소개한다. <병중에 감회를 써서 태수 형에게 바치고, 아울러 고을의 벗에게 주고서 화답시를 구하다.(病中書懷, 呈太瘦兄, 兼示洞中諸益, 求和.)>

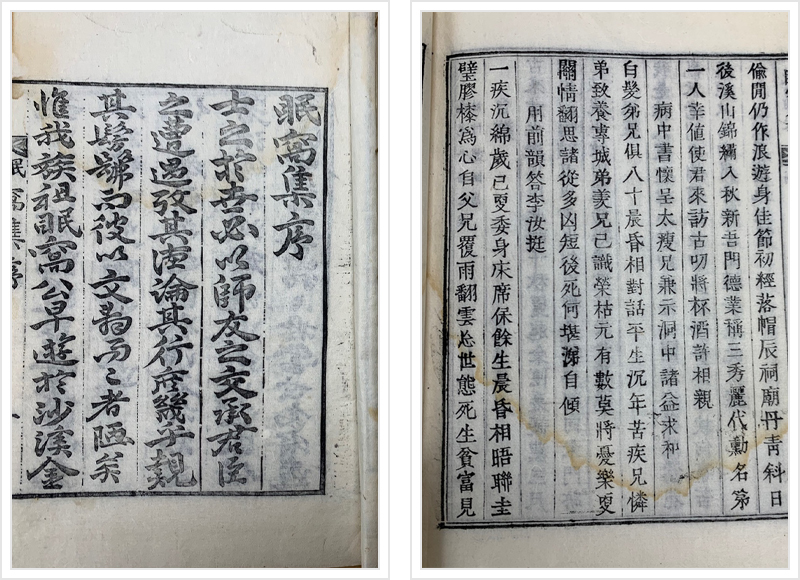

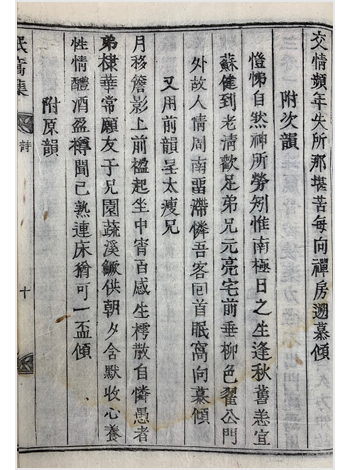

백발의 형과 아우 모두가 팔십이니 아침저녁 마주하며 지난 삶 얘기하네 말년의 고질병, 형은 아우가 가련타 하고 고을 맡아 효도한 일, 아우는 형을 부러워하네 영고성쇠란 원래 운수에 의한 것이니 우락(憂樂)을 가지고 다시 마음 쓰지 말길 생각하니 종형제 가운데 일찍 떠난 이 많으니 늦게 죽는 이 눈물 흐르지 않을 수 있으랴 白髮弟兄俱八十 晨昏相對話平生 沈年苦疾兄憐弟 致養專城弟羨兄 已識榮枯元有數 莫將憂樂更關情 翻思諸從多凶短 後死何堪涕自傾 나이 팔십의 노인이 이웃에 사는 사촌 형에게 보낸 시이다. 시를 지은 이는 익산에서 태어나 17세기 초중반에 활동했던 면와 소동도(蘇東道, 1592~1671)이다. 소동도의 본관은 진주이고 소세양의 형인 소세공(蘇世恭)의 증손이다. 젊은 시절 인근 연산(連山)에 있던 김장생(金長生)을 찾아가 수학하였다. 1617년(광해군 9) 성균관 유생으로 있을 때 인목대비 폐모 논의가 있자 돌연 귀향을 결심한다. 인조반정 이후 문과에 급제하여 봉상시 부사, 공조 정랑 등을 지낸다. 나중에는 의주부윤, 제주목사 등을 지냈는데 선정과 청백(淸白)으로 이름으로 높았다. 은퇴 후 고향에 있을 때에는 광해군 때에 함께 낙향했던 송갑조(宋甲祚)의 아들 송시열(宋時烈)이 찾아와 인사를 드리기도 한다. 김장생 문하에서의 수학, 송시열 집안과의 인연은 이후 익산 지역 유학 성격의 정립에 영향을 미친다. 위의 시를 보낸 대상은 수재(瘦齋) 소동명(蘇東鳴, 1590~1673)이다. 송시열의 제자로 평생 송시열과 정치적 입장을 함께 했던 소두산(蘇斗山)의 부친이다. 소동도가 말년에 쓴 이 시는 지난 삶을 배경으로 한다. 소동명은 소동도보다 두 살이 많다. 두 사람은 임란(壬亂) 무렵에 태어나 일찍부터 고난을 겪었고 함께 학업에 정진하기도 했다. 벼슬할 때를 제외하고는 대체로 어린 시절부터 40대 중반까지, 그리고 60대 이후 노년의 시기를 고향에서 함께 보냈다. 그만큼 이들은 집안의 크고 작은 일을 같이 겪어 왔고 관심사를 공유했다.

은퇴 후 다시 고향에서 만난 두 사람에겐 늘 화제가 풍성했다. 지난 시절, 동생 소동도가 과거에 합격한 뒤 북방의 의주(義州)와 남방의 제주에서 관리로 이름을 떨쳤던 일, 형 소동명이 외직을 맡아 부모님을 봉양할 기회를 얻었던 일은 서로가 부러워했던 것이었다. 좋은 일을 이야기 하다가도 씁쓸한 기억이 꼬리를 무는 게 사람의 마음일까? 소동명의 아들이자 소동도의 5촌 조카 소두산의 일은 지금 생각해도 속상하다. 문과 장원 급제로 가문의 이름을 널리 알렸지만, 집안 형편은 도문(到門: 과거에 급제해서 홍패(紅牌)를 받아가지고 집에 돌아와서 벌이는 잔치)을 벌이기에 넉넉지 못했었기 때문이다. 한참 지난 일이지만 집안의 시련도 있었다. 둘이 한창이던 20대 때였던가. 나라의 변고(變故)에 집안이 휘말린 일도 있었다. 문중(門中)의 한 사람이 능창군 추대사건의 중심에 서면서 고명한 어르신 사은(四隱) 선생[소영복(蘇永福)]이 고초 끝에 병으로 돌아가시기도 했다. 돌아보니 긴 세월에 참으로 많은 일들이 있었다. 삶이란 게 어찌 마음대로만 되는 것인가. 기쁨에 슬픔이 깃들어 있을 수 있고 슬픔에 기쁨이 숨어있기도 하다는 것을 다 지켜보지 않았던가. 다만 젊음을 지나오며 위로하고 위로받던 여러 형제들의 빈자리가 오늘은 더 크게 느껴지는 것을. 병석(病席)에서 겨우 일어나 평소 형과 주고받던 이런저런 생각들을 시에 담아 보낸다. 동생의 시를 받은 형은 격려와 위로의 마음을 담은 시를 보낸다. <원운을 붙이다(附原韻)>

(앞 생략) 꿈에 혜련 만나 지상초라는 명구 얻고 흥은 강락[사령운]의 술자리 정처럼 무르익었지 우리의 나이 여든, 인간 세상에 드무니 병 무릅쓰고 식사 챙기며 눈물 흘리지 말기를 … 夢得惠連池上草 興酣康樂酒中情 年俱八袠人間罕 强疾加湌涕莫傾 소동도는 의주부윤과 제주목사를 지낼 때에도 병을 앓았다는 기록이 있다. 은퇴 후에도 병치레가 심했다. 소동명은 동생과 시를 주고받고 술잔을 나누는 일이 즐거웠지만, 마음 한 켠에는 동생의 건강에 대한 걱정이 떠나지 않았다. 우리 흔하지 않은 여든의 삶을 누리며, 의지 삼아 세월을 보내고 있지 않은가. 병에 눌리지 말고 식사 잘 챙기고, 무엇보다 삶을 서글프게 생각 말게나. 몸이 회복되면 우리 다시 멋진 시구(詩句) 나누며 한 잔 해야 하지 않겠나. 의욕을 일깨우는 형의 언사에 동생은 희망과 정겨움을 담은 시로 화답한다.

1935년 간행 목활자본 『면와집(眠窩集)』

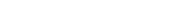

『국역면와집』(김창호·박관규, 익산시문화도시지원센터, 2022) 또 앞 시의 운자로 시를 지어서 태수형에게 드리다(又用前韻呈太瘦兄)

달이 처마 위에서 앞 기둥 위로 갔는데 한밤중에 일어나 앉으니 온갖 감회 일어나네 가죽나무 같은 자신 가련해 하는 것은 어리석은 동생 아가위꽃 같은 다정함 늘 바라는 것은 자애로운 형 채마밭 나물과 시내의 쏘가리 조석(朝夕)으로 먹고 말 줄이고 마음 거두어 성정(性情)을 기르네 동이 가득한 단술 벌써 익었다는 말 들었으니 상(床) 나란히 한 채 오히려 한 잔 비울 만하리 月移簷影上前楹 起坐中宵百感生 樗散自憐愚者弟 棣華常願友于兄 園蔬溪鱖供朝夕 含默收心養性情 醴酒盈樽聞已熟 連床猶可一盃傾 달이 중천에 뜬 밤은 많은 생각을 하게 한다. 필름을 돌리듯 지난 시간을 떠올리는 것이 노년의 삶이고, 육체의 쇠약이 수반되기에 비감(悲感)으로 기울기 쉬운 것이 노년의 감정이다. 그런 생활 속에 형과의 동행(同行)은 언제나 힘이 된다. 노년은 생의 종착점이 멀지 않은 지점이다. 그렇지만 굳이 종착점을 의식할 필요가 있으랴. 담박한 생활의 터전을 바라보고 학인(學人)으로서 수신(修身)할 요체[존심양성(存心養性)]를 되새긴다. 채마밭의 싱싱한 채소와 시내에서 잡은 쏘가리는 내 몸을 건강하게 한다. 말 줄이고 마음 보존하여 성품을 기르는 것은 나의 정신을 건강하게 한다. 이쯤이면 뭐가 부러우랴. 팔십의 나이는 다시 청춘이 되고 청춘의 동생은 단술 익었다는 소식에 형과 함께 술잔 기울일 상상을 한다. 이 순간에 이들에게 늙음은 없다. 상상력과 열정이 존재하는 한 늙음은 머무를 곳이 없기 때문이다. 시가 오고 간지 얼마 지나지 않아 소동도는 세상을 떠난다. 그로부터 2년 뒤 소동명도 세상을 떠난다. 두 사람은 종형제이면서 함께 자란 친구이자 학문의 벗으로 일생을 함께 했다. 소동도의 <연보(年譜)>에서는 두 사람의 일을 이렇게 소개한다. “공(公)과 종형은 연세가 모두 팔십이었다. 매번 두 항아리의 술을 가지고 만나 시를 주고받았고, 안빈낙도하며 성정(性情)을 편안히 기르니, 당시 사림(士林)들이 존경하여 우러렀고 고을 사람들이 보기 위해 모여들었다.” 담박한 교유와 낙관적 삶의 태도, 이것은 인생의 마지막을 윤택하게 했을 뿐 아니라 후학과 지역 사회에 선한 영향력을 행사했음을 알 수 있다. 팔십 형제의 넉넉한 마음의 교류, 그리고 그것을 아름다운 모습으로 그려내는 전통시대의 문화를 새삼 돌아보게 되는 오늘이다. 글쓴이 김창호 원광대학교 한문교육과 교수 |

||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입