[맛 기행] 예나 지금이나 귀한 식재료, 귀한 분에게 선물한 음식 해삼 게시기간 : 2024-12-11 07:00부터 2030-12-17 21:43까지 등록일 : 2024-12-06 13:59

재단법인 한국학호남진흥원

맛 기행

|

||||||||||

|

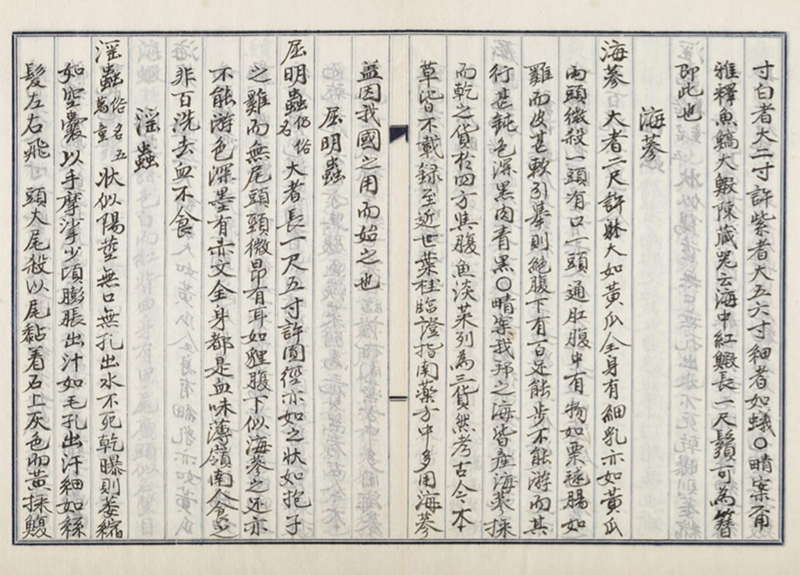

해삼의 순 우리말은 ‘뮈’ 혹은 ‘믜’로 표기했다. 『물보』에 ‘뮈’라 하고, 한자로 해남자(海男子)라 했다. 『재물보』나 『물명고』에는 한자로 ‘토육’(土肉)이라고 적고 우리말로 역시 ‘뮈’라 했다. 19세기 말 『시의전서』에는 ‘믜’라 했다. 서유구는 『전어지』에 중국 옛문헌을 인용하여 토육, 해서(海鼠), 해남자, 사손(沙噀) 등은 모두 해삼이라며, ‘몸을 이롭게 하는 효과가 인삼과 맞먹으므로 해삼이라 한 것’이라 설명했다. 『자산어보』에 기록한 내용이다. 특히 영어로 해삼을 바다오이(sea commber)라고 부르는 것을 보면 손암이 해삼을 얼마나 잘 표현했는지 알 수 있다. 여기에 덧붙여 이청은 자산어보에 ‘우리나라 바다에는 모두 해삼이 난다. 해삼을 채취해서 말린 뒤 사방에 내다 판다. 전복·홍합과 더불어 3대 상품이다’라고 했다. 해삼은 큰 놈이 2척 정도고, 몸통의 크기는 오이 같다. 온몸에 자잘한 돌기가 있는데, 이것도 오이와 같다. 양쪽 끝으로 가면서 크기가 조금 줄어들며, 한쪽 끝에는 입이 있고 다른 한쪽 끝은 항문과 통한다. 배 가운데에는 밤송이 같은 것이 있고, 내장은 닭의 내장과 같으나 껍질은 매우 연해서 집어 올리면 끊긴다. 배 아래에는 수많은 발이 있어 걸을 수는 있지만 헤엄을 칠 수는 없어서 움직임이 매우 둔하다. 색은 진한 흑색이고, 살은 청흑색이다.

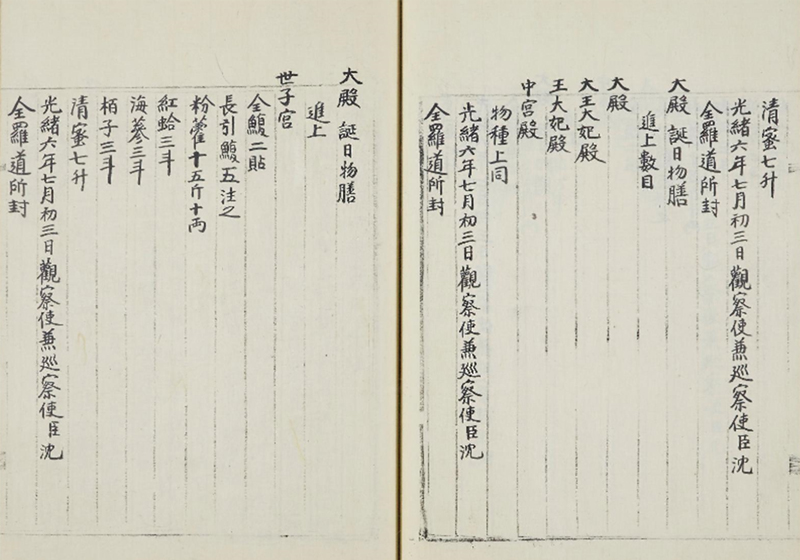

해삼은 불가사리나 성게와 같은 극피동물이다. 극피동물은 몸이 표면이 딱딱한 것이 특징이지만 해삼은 말랑말랑하다. 대신에 극피동물의 특징이 딱딱한 석회질이 몸 안에 있다. 해삼을 먹을 때 식감을 느낄 수 있는 부분이다. 우리 해삼은 대부분 흑색을 띠지만, 청색이나 홍색을 띠는 해삼을 볼 수 있다. 이를 흑해삼, 홍해삼, 청해삼 등으로 부른다. 색이 다른 것은 먹이와 서식처의 차이에 비롯된 것이며 모두 돌기해삼이다. 해삼은 너무 춥거나 너무 더울 경우 활동을 멈춘다. 너무 더울 경우 몸무게를 절반으로 줄이고 잠을 자기도 한다.. * 왕실에 진상, 열구자탕의 꼭 필요한 재료 『호남계록』(湖南啓錄) ‘광서6년(光緖六年, 1880) 7월 3일’의 기록을 보면, 대전 생일선물로 해삼을 대전, 대왕대비번, 대왕비전, 중궁전, 세자궁 등에 올린 것으로 기록했다. 『호남계록』은 전라도 관찰사 겸 순찰사 심이택이 승정원에 올린 장계를 묶은 것이다. 그 기록에는 ‘대전 해삼 5두(五斗) 대왕대비전 해삼 2두 5승(五升) 대왕비전 해삼 2두5승 중궁전 해삼 3두 세자궁 해삼 3두’를 보냈다고 했다.

조선조에 해삼을 조리한 음식을 보면, 해삼찜(海蔘蒸), 해삼어음탕(海蔘於音湯), 해삼전(海蔘煎), 해삼적(海蔘炙) 등이다. 모두 왕실의 잔치나 제례에 사용한 음식이다. 밥상에 오른 것도 수라상이나 대전이나 세자전에 올랐다. 그만큼 귀한 음식이었다. 모두 마른 해삼을 사용한 음식들이다. 생해삼을 만나기 어려운 탓도 있지만 건해삼이 약성이 더 좋다는 의견도 있다. 해삼은 조선조 왕실에만 오르던 열구자탕의 재료였다. 열구자탕은 궁중연회를 대표하는 전골이다. 구자, 열구지, 구자탕이라고도 부른다. 흔히 신선라는 이름으로 알려진 것은 1900년대다. 여러 가지 고기류와 내장을 삶아 탕거리로 하여 밑에 깔고 해삼을 비롯한 전복, 지단, 표고, 생선전 등을 둥글게 돌려담고 위에 은행, 호도, 잣 등 고명을 한다. 그 위에 국물을 더한다. 그리고 화통에 불을 피워 끓이면서 먹는다.

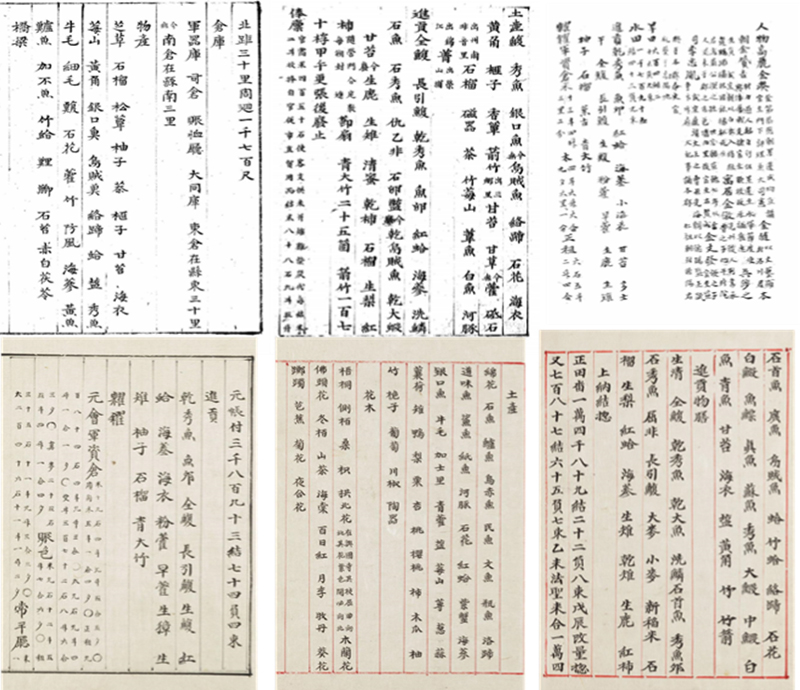

열구자탕은 궁중연회 외에 대전이나 세자전에 올렸다. 이때도 해삼은 꼭 포함되었다. 열구자탕에 재료의 양과 종류는 왕실의 등급에 따라 달랐다. 1902년(광무6)에 열린 『고종임연진연의궤』(高宗壬寅進宴儀軌) 열구자탕에 들어간 해산물로는 해삼 외에 전복, 숭어, 게알 등이 있다. 또한 해삼전을 만들어 올렸다는 기록도 의궤에서 보인다. 해삼전은 뮈쌈이라고 하는데, 마른해삼을 물에 불려서 배를 가르고 쇠고기와 두부를 이겨서 붙이고 달걀을 씌워 지진 음식이다. 규장각자료를 보면, 전라도에서 해삼이 토산이나 물산으로 기록되었고, 진공물선이 되기도 했다. 그 지역은 강진, 나주, 낙안, 돌산, 보성, 순천, 승평, 흥양, 여산, 영광, 장흥, 진도, 해남 등 서남해와 접한 대부분 지역이다. 당시 전라도만 아니라 동해의 명천, 고성, 기장, 남해의 사천과 통영에서도 해삼이 나왔다.

세계 해삼생산량은 지난 2023년 22만 톤이며, 이 중 90%는 중국에서 소비된다. 그리고 중국은 소비량의 70%를 자국에서 생산하고, 나머지는 30%는 수입한다. 우리나라와 일본을 주요 해산생산국이 중국시장을 주목하는 이유다. 지난 10년 동안 전라남도를 비롯한 지자체와 관련 기관에서 해삼양식에 관심이 많다. 대부분 어촌의 마을공동어장에 어린 해삼(치묘)를 뿌린 몇 년을 기다렸다가 채취하는 방식이다. 국립수산과학원에서는 전복양식장에서 전복 대신 해삼을 넣어 시험 양식을 진행하고 있다. 전라남도는 진도 조도 해역을 중심으로 해삼 양식섬을 추진하고 있다. 하지만 해삼도 기후변화에 자유롭지 않다.

글쓴이 김준 전남대학교 호남학연구원 학술연구교수 |

||||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입