[고문서와 옛편지] 풍산홍씨 여성들이 만든 가풍(家風)·가범서(家範書) : 『오복제・음식보 합부』 게시기간 : 2025-01-08 07:00부터 2030-12-24 21:21까지 등록일 : 2025-01-07 10:19

재단법인 한국학호남진흥원

고문서와 옛편지

|

||||||||

|

손녀를 위해 1756년 병자년 4월 5일. 진원 오씨는 59세였다. 환갑을 1년 여 앞두고 있었다. 환갑이라면 60갑자 한 주기를 다 돌아 다시 처음으로 돌아갈 때다. 1752년에 세상을 뜬 시어머니 남평문씨 3년상도 잘 마쳤다. 오씨는 다시 돌아오는 한 주기 되돌아보고 다시 한 주기를 시작할 때를 준비했다. 맨 먼저 떠오는 사람은 손녀였다. 손녀의 장래를 위해 무엇인가 해야했다. 손녀가 평생 곁에 두고 볼 수 있는 말을 주었다.

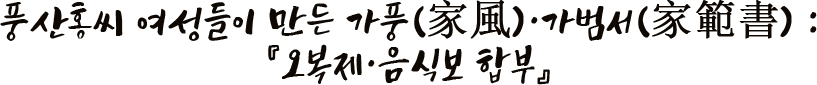

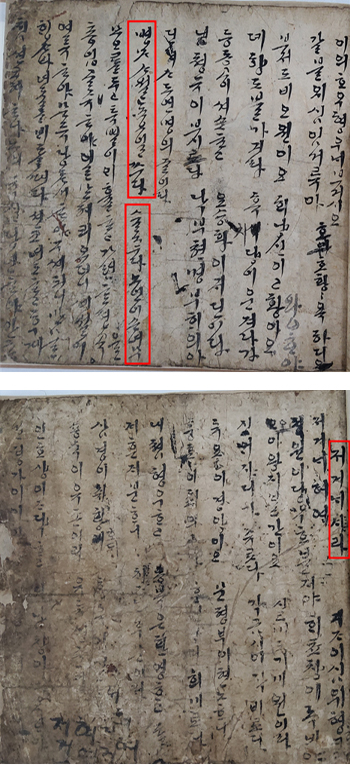

『오복제·음식보 합부』(한국학호남진흥원 소장) 슬프다. 나이 든 내가 어미 없는 손녀를 두고 특별히 사랑했는데 세월이 물 흐르듯 하여 벌써 아홉 살이 되었다. 이제 온갖 일과 여자의 도리를 배울 때이다.…(중략)… 이 아이는 총부(冢婦) 정씨가 낳았다.…(중략)…내 너를 위하여 생각하고 눈물 흘릴 때가 많았다. 손녀는 자란 후에 삼가 여자의 도리를 부지런히 하여 효행과 바느질 등을 밤낮으로 익히고 의복을 곱게 해야 입고 음식을 맛보아 아침 저녁으로 아비 봉양에 힘쓰고, 제향(祭享)을 맞이하게 되면 정성으로 하고, 손님을 대할 때 정성을 다해야 한다. 새벽에 일어나 세수하고 부모 섬김을 부지런히 해야 한다. 출가하여 시가를 섬기며 그 집에 들어가 친애함을 믿고 마음에 자만하고 몸을 게으르게 하다가 갑자기 일을 맡게 되면 기질(氣質)이 혼미하게 되고 또 작심삼일이라 본래의 정이 나타나니 남에게 이쁨 받지 못하고 부모를 욕되게 한다. 여자는 아무리 천역이라도 치산의 일, 시부모 공경, 그 집안 동서들, 시누이들을 우애와 공경으로 대하여야 한다. 이런 공을 먼저 닦아 여자로서 행해야 할 일을 다 힘써야 한다.…(중략)… 지금은 병자(丙子) 4월 초5일, 오늘 잠깐 기록한다.

생모를 잃고 할머니 손에 키워진 손녀의 미래를 염려하는 오씨의 애틋함이 보인다. 총부 정씨는 오씨의 맏아들 홍봉주(洪鳳周)의 첫 부인이다. 그녀는 정형동(鄭馨東) 딸이다. 정씨는 1751년 22살 즈음에 세상을 떴다. 손녀 나이 너댓 살 즈음이다. 오씨는 어린 나이에 생모 잃은 어손녀가 가여웠다. 아들 홍봉주가 재혼하여 손녀를 키워 줄 사람을 얻게 되었다고 좋아했다. 하지만 그 바람은 기대로 끝나버렸다. 홍봉주의 두 번째 부인인 창녕 조씨는 1752년에 사망했다. 짧은 기간 사이에 손녀는 생모와 계모를 모두 잃은 셈이었다. 오씨는 그런 손녀가 가여웠다. 손녀를 생각하면 눈물 마를 때가 없었다고 고백했다. 다행인 것은 홍봉주가 정경문(鄭慶文) 딸과 혼인하여 손녀에게 새어머니가 생겼다는 사실이었다. 다만 새로 맞은 맏며느리는 어렸다. 손녀에게 여자의 도리를 가르치기에는 부족했다. 오씨는 손녀를 가르칠 사람은 자기라고 여겼다. 그래서 9살이 되자 이 글을 써 남겼다. 오씨는 손녀에게 여자의 도리 익히기를 열심히 익히라고 당부한다. 부지런히 하라고 말한다. 부지런히 해야 몸에 익숙하게 되고 익숙해지면 급한 순간에도 차분히 대응할 수 있다. 효행하기, 음식과 의복 만들기, 손님 접대와 제사 받들기, 동서나 시누이와 우애 있게 지내기 등을 일상에서 늘 쉼 없이 실천하라고 타이른다. 그래야 시가에서 이쁨 받고 부모를 욕되게 하지 않기 때문이다. 손녀가 이런 일들을 잘 훈련하여 시집가서도 흠잡히지 않도록 염려하는 조바심을 내비친다. 제사 받들기와 손님 접대는 음식으로부터 ‘삼종지도(三從之道)’란 말이 있다. ‘여자는 남자의 가르침에 순종하고 도리를 지키는 자이므로 자기 뜻대로 독단적으로 일처리 하는 의리는 없다. 아버지, 남편, 아들을 따라야 한다’는 말이다. 공자가어, 소학 등에 실려 있다. 이 내용에는 ‘여자의 일이란 오로지 술과 음식을 마련하는 일뿐이다.’라는 말도 함께 있다. 조선시대 여성 교훈서에는 이 두 가지가 빠지지 않는다. 여성과 음식은 늘 한쌍처럼 붙어다녔다. 오씨가 살던 때에도 마찬가지였다. 오씨는 손녀가 음식을 다룰 줄 알아야 한다고 여겼을 터이다. 철 따른 음식, 집안 또는 지역의 음식 만드는 법을 기록했다. ‘음식보’에는 술, 떡 등을 포함하여 38종류의 먹거리가 나온다. 술로는 삼해주, 청명주, 도화주, 과하주 등을 썼다. 기증편, 잡과편, 모희편과 같은 떡도 나온다. 잡채, 생강정과, 모과정과, 동화정과와 같은 먹거리, 교의상화, 소병 같이 소를 넣어 빚거나 굽는 먹거리, 가지찜, 난적, 소고기느름, 석화느름과 같은 음식, 동치미, 삼일식해, 자렴 등과 같이 좀더 긴 시간 동안 두고 먹을 수 있는 음식 등이 있다. 술은 제례와 손님접대, 잔치 등에 많이 쓰이고 떡도 제례나 특별한 날에 만든다. 정과류도 매일 먹는 밥이나 반찬과는 결이 다른 먹거리이다.

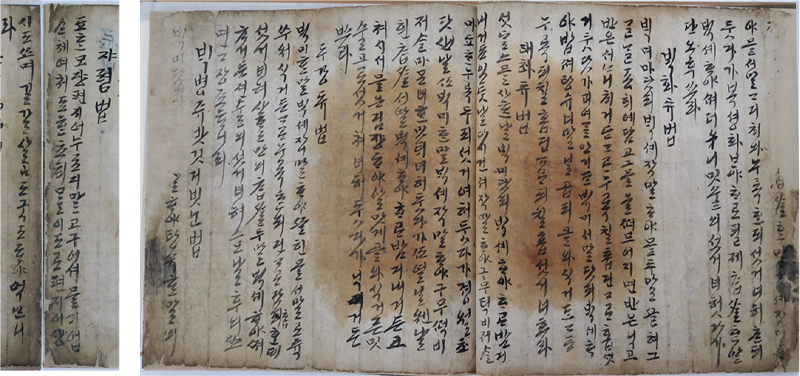

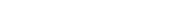

오씨가 기록한 음식들은 일상에서 매일 끼니로 먹는 것들이 아니다. 제사 받들기, 손님 접대에 적합하다. 오씨의 손녀는 시집가서도 술을 빚어야 할 터이고, 손님 접대를 위한 음식을 만들기도 해야할 터이다. 오씨는 이제 9살 된 손녀가 다른 집으로 시집 가 여자 도리를 하는 데에 부족함이 없도록 준비하는 일 중 음식 만들기부터 시작했던 것이다. 집안 사람들을 위해 정경문의 딸은 홍봉주의 세 번째 부인으로 홍씨 집안에 들어왔다. 시어머니 오씨가 홍봉주의 어린 딸을 키우고 있었다. 시어머니는 손녀에게 여자의 도리를 잘 지켜야한다면서 음식만드는 법을 써서 주었다. 정씨도 이것을 보았다. 반듯하고 깔끔한 시어머니 글씨가 사뭇 마음을 울렸다. 손녀를 향한 할머니의 깊이 모를 사랑이 담겨 있었다. 당부의 말은 손녀뿐 아니라 집안 사람들에게도 마땅하였고, 음식은 집안의 먹거리 문화를 보여주고 있었다. 아마도 시어머니는 집안 사람들에게 경계하여 가풍을 굳건히 하려는 의도가 있었을 것이라 짐작했다. 정씨는 시어머니의 마음을 자신의 마음으로 삼았다. 가풍은 사람 간 화목과 결속에서 정씨는 시어머니가 쓴 조리법들에 덧붙여 자기도 조리법 몇 가지를 더 보태 적었다. 하지만 정씨는 음식에만 몰두하지 않았다. 오히려 다른 것에 관심을 두고 기록했다. 오복제(五服制)・시가인 홍씨 집안 어르신들의 기일・집안사람들을 향한 당부의 말・소학에서 뽑아낸 글들을 써 넣었다. 오복제는 상복을 입는 제도이다. 참최(斬衰)·자최(齊衰)·대공(大功)·소공(小功)·시마(緦麻) 등이다. 지금은 잘 쓰이지 않아 낯설지만 조선시대 양반집안에서는 이것을 철칙으로 여겨 따랐다. 촌수의 가깝고 멂에 따라 상복을 달리 입고 기간도 차등을 두었다. 이를테면 참최는 부모에 대한 자식의 상복이다. 부모와 자식은 1촌이므로 가장 가까운 촌수 관계이고 3년 동안 상복을 입는다. 정씨는 ‘부인의 복(服)만 기록한다.’고 하면서 여성을 기준으로 다섯가지 복제를 알려준다. 먼저 부당(夫黨) 곧 남편 집안 사람에 대해 여성이 입는 복을 쓴 후, 여성의 본종(本宗) 즉 친정의 족친에 대한 복을 설명했다. 시아버지에 대해서는 참최 3년, 시어머니는 자최 3년이며, 친정 부모가 돌아가셨을 때에는 기년 즉 1년만 복을 입는다고 했다. 결혼한 여성은 친정을 떠나 ‘출가외인’으로 규정하기 때문이다. 정씨는 홍씨 집안 며느리로 여성을 중심으로 오복제를 기록함으로써 홍씨 집안의 복제를 분명하게 해둔 셈이다. 아울러 시가의 9대조부터 증조부까지, 그리고 그 배우자들의 기일, 곧 제사 날짜까지 적었다. 자신도 잊기 않기 위해서였지만, 자제나 후손들도 꼭 기억하라는 무언의 가르침이기도 하다.

이어서 정씨는 집안 사람들에게 당부하는데 부모에게 효도하는 일을 당연하고 부모의 형제, 친구들에게까지 정성을 다해 공경하고 지내라고 한다. 외가나 외손들도 외면하지 말고 챙기라고 말한다.

정만 믿고 조심 하지 않으면 과실이 있고, 조심하고 정 없으면 후풍이 없다. 내 삼촌께 정성 없으면 내 자식의 삼촌은 누가 되겠는가. …(중략)…촌수는 정으로 의논치 말라. 우리 집안이 성양치 못하지만 후의는 있으니 그 위에 조심과 공경을 더하면 우리 집안도 부끄러운 일 없으리라.

정씨는 친족간 정을 두텁게 하고 집안 어르신들에게 공경을 다하라고 한다. 하지만 정이 두텁다고 하여 조심하지 않으면 안 된다고 경고한다. 집안 사람끼리 촌수를 따지지 말고 정과 공경, 조심하는 마음으로 서로 대하라고 충고한다. 촌수와 상관없이 친족이라면 정을 나누고 결속하기를 소망한다. 그래서인지 정씨는 소학에서 일화들을 뽑아내었다. 당나라 이적이 나이 들었어도 누나를 위해 죽 끓인 일, 남편 뜻대로 검소하게 살았던 한소군의 이야기, 목륭(穆肜)의 형제 네 명이 결혼 후에도 재산을 나누지 않고 한 집에 동거했던 일, 논밭을 차지하려고 싸우던 형제가 소경(蘇瓊)의 가르침을 듣고 화해하여 함께 살게 된 일, 전염병이 창궐했지만 피신하지 않고 형을 간호하여 살려낸 유곤(劉昆) 이야기 등을 골랐다. 일화들의 핵심은 결혼한 형제들이 모두 함께 한데 모여 재산 다툼을 하지 않고 사이좋게 살았다는 데에 있다. 정씨가 가족끼리, 친족끼리 화목하게 지내기를 당부한 것과 상통하는 일화들이다. 한 집안이 잘 되기 위한 첫 단계는 사람끼리 화목하고 결속하기다. 그래야 집안이 제 모양을 갖추어 명문가로 설 수 있다. 정씨는 이렇게 실행하면 ‘부끄러운 일이 없을 것’이라고 짐짓 겸손하게 표현했다. 속내는 홍씨 집안이 예법을 지켜 한층 더 격조 높은 명문가가 되게 하려는 데 있었을 터이다. 벼슬길, 늘 조심하는 마음으로 조선시대 가문이 창성해지는 데에는 무엇보다 남성들의 관직 진출은 중요했다. 문벌 자랑에는 몇 대에 누가, 어떤 벼슬을 했는지 나열하는 일이 빠지지 않는다. 한편으로는 벼슬길에 대한 경계도 늘 있었다. 진원 오씨는 손녀에게 건네는 말 앞에 <귀거래사> 한 편을 베껴 놓았다. 도연명 작품이다. 그가 팽택 현령이었을 때 관리들을 감찰하는 독우의 부하로부터 연락을 받았다. 독우가 오니 마중나오라고 했다. 도연명은 쌀 다섯 말짜리 녹봉 때문에 허리를 굽히겠느냐며 현령을 그만두었다. 이후 아예 벼슬하지 않았다. 벼슬을 던지며 쓴 작품이 귀거래사이다. 벼슬에 연연해하지 않는 태도, 자연에 맞춰 사는 표현했다. 오씨가 귀거래사를 맨 앞에 써 놓은 건 나름 이유가 있었을 터이다. 벼슬길에서 조심하지 않으면 몸을 그르치게 되니

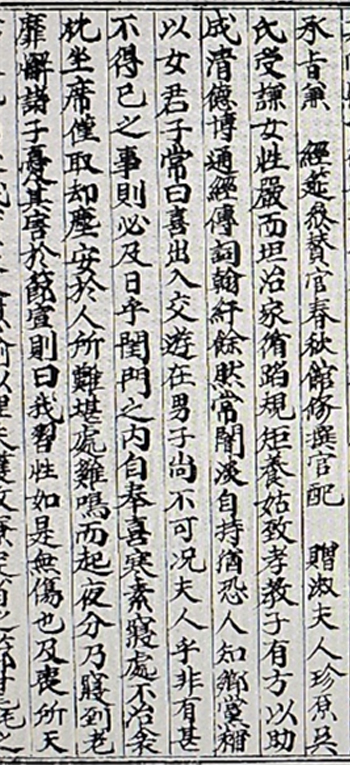

늘 전전긍긍하여 명예를 저버리지 않기를. 오씨가 임종할 즈음에 지었다고 한다. 오씨의 남편인 주은 홍수원(酒隱 洪壽源)의 문집 『주은세고』에 이 작품이 부록처럼 실려 있다. 당시 사람들이 입으로 외워 전해서 근방 사람치고 외우지 못한 이들이 없을 정도였다고 한다. 많은 이들이 오씨를 애도하는 글에서 이렇게 말했다. ‘시에 능하여 그 뜻이 시인들을 놀라게 했다.’ ‘문자도 알고 문장에도 능했다.’ ‘경사에 두루 통했고 시도 시축을 이룰 정도였다.’ ‘시와 문장을 여유롭게 했지만 세상이 알까봐 마음을 졸였다.’ ‘문장은 여사의 반열에 올랐다.’ 오씨의 문학적 역량을 그때 사람들도 잘 알고 있었다는 말이다. <귀거래사>를 통해 벼슬에 대한 욕심을 에둘러 경계했고 이 작품을 베낀 후 15여 년 지난 때에 또 벼슬길에 대해 경계하는 시를 지었다. 문학을 통해 넌지시 타이르는 오씨의 방식은 탁월하지 않은가.

진원 오씨가 베껴 쓴 <귀거래사>.

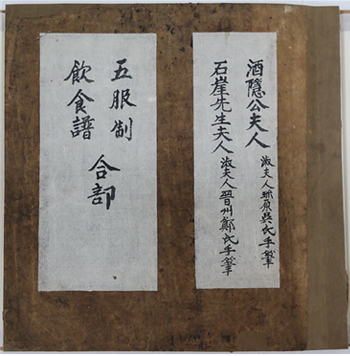

심환지가 쓴 홍수원 행장 중 진원오씨에 대해 쓴 부분. ‘음식보’에서 『오복제·음식보 합부』로-가풍 담은 가법서로 1988년 이성우는 ‘식문화 고전순례’에서 『음식보』를 호남음식을 밝힌 ‘희귀본’이라고 소개했다. 표지에 ‘주은공 부인 숙부인 진원 오씨 수필, 석애선생 부인 숙부인 진주 정씨 수필’이라는 글씨와 함께 ‘오복제·음식보 합부’라고 쓰여 있었다. 이후 이 텍스트는 음식서, 요리책, 조리서로 분류되었다. 2022년 나주 도래마을 풍산홍씨 집안에서 이것을 세상에 내놓아 그 전모를 알 수 있게 되었다. 조리법 외에도 귀거래사, 손녀를 위한 글, 기일 목록, 집안 사람들을 깨우치는 말, 이 외에 윷점보는 내용, 진주정씨 집안 사람들에 관한 내역 등 다양하다. 그럼에도 불구하고 이 텍스트는 여전히 조리서로 다루어진다. 다른 시선으로 들춰보자. 진원 오씨는 귀거래사를 맨 앞에 실었고 손녀를 위한 글, 조리법 등의 순서로 이 텍스트를 구성했다. 오씨의 며느리 진주 정씨는 시어머니처럼 조리법을 덧붙이는 데서 그치지 않았다. 여성들이 지켜야 할 복제, 알아야 할 시가 조상의 기일, 집안에서 처신할 행동 규범 등을 더했다. 그러니 조리서 틀을 해체하면 어떨지. 예법이 잘 갖춰진 가문, 가풍을 만들어가려고 대를 이어 애쓴 여성들의 진심, 정성, 노고의 무게도 느껴보자. <도움 받은 글> 『풍산홍씨문헌록』

『주은세고』 홍석희, 『성남만록』 박채린(2023), 「18세기 호남 조리서 「음식보」 재판독 및 해석」, 『한국학』 172, 한국학중앙연구원. 유춘동(2022), 「호남의 한글조리서, 음식보의 보론」, 『어문논총』 40, 전남대 한국어문학연구소. 이성우(1988), 「식문화 고전순례-호남음식을 밝힌 희귀본:음식보(飮食譜)」, 『식생활』 5(11), 식생활개선국민운동본부. 권수용 편역(2022), 『(남평 풍산홍씨 석애문증의 『세장진필』로 본) 과거급제와 가문의 위상 확립』, 한국학호남진흥원. 권수용 외 6인 엮음(2020), 『남평 도래풍산홍씨 석애문중』, 한국학호남진흥원. 글쓴이 김기림 조선대학교 기초교육대학 부교수 |

||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입