[호남 근현대 시문학] 민족혼을 지킨 시인 조운과 그의 형제들 게시기간 : 2025-01-15 07:00부터 2030-12-24 21:21까지 등록일 : 2025-01-13 17:50

재단법인 한국학호남진흥원

호남 근현대 시문학

|

||||||||||

|

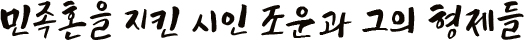

1. 들어가며 해방과 동시에 불어 닥친 정치적 이념논쟁은 문학인들마저도 이념의 행로를 결정하고 단체를 조직했다. 카프 계열은 조선문학건설본부와 조선프롤레타리아문학동맹을 결성했다가 격론 끝에 일본 제국주의적 문화지배의 청산, 봉건주의 잔재의 청산, 국수주의의 배격, 진보적 민족문학 건설, 조선문학과 국제문학 교류 등의 강령을 내걸고 1945년 12월 13일 조선문학가동맹으로 통합했다. 이에 맞서는 전조선문필가협회는 1946년 3월에 결성했다. 첨예하게 맞섰던 정치적인 이데올로기는 분단을 낳고 한국전쟁을 낳았다. 한국전쟁으로 사망자만 3만 명이 넘었던 전남 영광지역은 좌익계열 인사들은 영광을 떠나거나 행방불명되거나 월북함으로써 영광과는 인연이 끝났다. 그 후로 영광지역을 견고하게 받치고 있던 정치적인 이데올로기는 조운이라는 시인의 존재 자체를 거명하지 않았고, 월북 문인에 대한 해금이 단행된 후에도 그를 호명하는 것은 불온했다. 조운이 일제 치하에서 온몸으로 독립운동에 헌신했던 공로도 월북자가 되는 순간 삭제되었다. 그러나 시인 조운을 제대로 이해하고 문학적 정체성을 알려면 그와 형제들의 독립운동을 알아야 한다. 이것은 항일민족운동에 앞장선 명문가로서의 면모를 세상에 드러내 밝혀야 하는 일이다. 2. 조운과 형제들의 민족운동 시인 조운은 1900년 6월 26일 전남 영광군 영광면 도동리 136번지에서 본관이 창녕인 아버지 조희섭(曺喜燮)과 어머니 광산 김씨의 6남매 중 넷째이자, 외아들로 출생하였으나 부친 조희섭은 본처와 사이에 2명의 아들이 있었다. 조희섭은 조운이 4살 때 세상을 떠났다. 조운은 1918년 김공주와 결혼하여 두 딸을 낳은 뒤 1924년 이혼하였고, 1929년 노함풍과 재혼하여 아들 셋을 두었다. 조운의 부친 조희섭이 본처 김해 김씨와 사이에서 낳은 조병현과 조철현은 조운의 성장 과정에서 간과할 수 없는 존재들이며 조병현과 조철현과 조주현(조운) 삼 형제는 영광 민족운동의 중심에서 활동한 동지였다. 특히 1919년 3월 영광의 만세운동을 이끌었다.

조운의 큰형인 조병현(曺炳鉉, 1893.8.6~1934.6.19)은 전남 영광군 영광면 도동리 251번지에서 태어났다. 그는 일찍부터 민족의식에 눈을 떠 1907년 국채보상운동에 참여한 것을 시작으로 이좌근, 이병영과 조맹환, 김은환과 정인영, 유일, 조철현 등과 함께 1919년 3월 10일 영광읍내에서 태극기를 미리 배포하고 군중을 인솔하여 만세운동을 전개했을 뿐만 아니라 3월 14일에는 영광면 남천리의 박정환의 직포공장에서 비밀리에 태극기를 제작하고 2차 독립운동을 전개했다. 그는 결국 영광 만세운동을 주도한 혐의로 검거되어 1919년 5월 6일 광주지방법원 목포지청에서 보안법 위반으로 징역 1년 6개월을 선고받고 1919년 8월 7일 대구 복심법원에서 징역 1년 6개월을 받았다. 그는 고문의 후유증으로 해방이 되기도 전에 요절하여 국립대전현충원 애국지사 제2묘역-611에 안장(안장일:1996.10.10일)되어 있다. 조운의 둘째 형 조철현(曺喆鉉, 1898.2.27~1922.9.2)은 불과 12살의 나이에 국채보상운동에 참여하면서 민족의식에 일찍 눈을 떴다.1) 서울에서 유학한 그는 1919년 3월 2일 위계후와 동행하여 서울에 올라가 고종의 국장에 참여한 후 독립선언서를 가지고 영광에 내려왔다.2) 그리고 3월 10일 독립선언식을 거행할 때 군중들에게 정세를 설명하고 수백 명의 군중을 인솔하여 영광경찰서 앞에서 만세시위를 주동했다. 그리고는 일제의 검거망을 피했다가 다시 3월 14일 영광보통학교 학생 1백 20명을 이끌고 만세시위를 이끌었다. 그는 영광의 만세운동 후 일경을 피해 중국의 안동현으로 건너가 블라디보스톡 신한촌에서 이동휘 휘하에서 활약했다. “신의주로 가기 전 조규상이 나에게 블라디보스톡에서 이동휘(李東輝)가 군대를 양성하고 있다는데 조철현(曺喆鉉)은 그곳에 가 있”(「노준신문조서」)었는데 독립자금을 들고 블라디보스톡 신한촌의 이동휘 군대에 합류했다. 함께 망명길에 올랐던 위계후는 신의주까지 갔다가 국경에서 체포되어 종로경찰서에 유치되었다. 조철현은 임무를 완수한 후 귀국하였으나 일경을 피하지 못하고 영광 3.1만세운동을 주도한 혐의로 1920년 2월 14일 광주지방법원 목포지청에서 보안법 위반으로 징역 8개월을 선고받고 3월 10일 대구 복심법원에서 징역 8개월 형의 옥고를 치렀다. 그는 출옥 후 고문 후유증으로 인해 25살의 나이로 요절했다. 그는 형 조병현과 함께 국립대전현충원 애국지사 제2묘역-920에 안장(안장일:2001.10.18)되어 있다. 조철현의 아들 조영선은 세브란스의전을 졸업한 뒤 의사가 되었고, 그의 둘째 딸 조혜자는 이승만의 며느리가 되어 현재 이화장에 살고 있다. (시인 조운에게는 손녀딸이 된다.) 시인 조운의 본명은 조주현(曺柱鉉)이다. 그의 민족운동은 1919년 영광 3.1만세운동에서 시작되었다. 조병현, 조철현, 위계후, 김형모 등 그의 형제들이 주도한 독립운동인 1919년 3월 10일과 3월 14일 두 차례에 걸쳐 참여했다. 조운도 형제들처럼 일경에 쫓겼다. 그는 일제의 감시망을 피해 1919년 6월 17일 경성 덕흥태에 모여 중국으로 가는 길을 모색하고, 위계후, 조철현, 노준 등과 망명길에 올랐으나 신의주에서 국경의 삼엄한 경비를 뚫지 못하고 돌아왔다. 1920년 다시 시도한 끝에 망명에 성공한 조운은 이때 위계후 등이 모금한 독립자금을 형 조철현과 함께 신한촌 이동휘 군대에 전달했다. 그는 망명시절 독립운동가들의 고군분투하던 모습을 “그네는 어디로들 떠돌아/다니는고//이런 港口에나/或 머물러 있잖는가//사람들 모여선 곳이면/끼웃거려 지노나.”(「亡命兒들」)에 담아 망명한 독립운동가들의 실상을 읊었을 뿐만 아니라 “스무해前 스무살 때/나만하던/波蘭兵丁//海蔘威 埠頭에서/부러뵈던/그의 얼굴//머리털 쏘꾸친채로/어느 벌에/누었노.”(「波蘭兵丁」)도 독립운동 때 신한촌 해삼위에서 목도한 죽음을 담았다. 그는 망명의 귀국한 후 얼마 되지 않아 1922년 4월 5일 <동아일보>에 자유시 「불살라 주오」를 발표하면서 시인의 길로 들어섰다. 특히 최서해가 편집인으로 활동한 『조선문단』에 많은 작품을 발표했다.

조운은 1929년에 보통학교 교사인 노함풍과 재혼했다. 영광의 보통학교 교사였던 노함풍은 결혼 전부터 ‘치안유지법위반’으로 서대문형무소 수형인명부에 있을 만큼 독립운동을 하고 있었다. 그들은 부부이자 동지가 되어 영광 한글회 선전부 임원3)으로 매월 선전인쇄물을 살포하고 선전강연 음악회와 선전동요동화회를 여는 등 지역사회운동과 독립운동을 함께했다. 조운의 “시조도 놉흐게 평가하여야할 것인데 그만 근래에 중단하고 잇는 것은 유감”4)이었을 만큼 민족운동에 진력하는 한편으로 추인회, 한글회, 토우회, 과학연구회, 영광청년동맹, 학부형회, 갑술구락부 등을 조직하여 지역 문화운동에도 전념했다. 뿐만 아니라 영광청년동맹을 창립하여, 5월 1일 ‘메이데이’를 기념하는 강연, 영광공립보통학교의 수업료징수로 발생한 수업시간 귀가 독촉 정학 퇴학 처분5), 법성포공립보통학교의 수업료 체납자에 대한 불법 가혹한 처분에 대해서도 대책을 강구6)하는 등 지역사회의 모순에도 적극적으로 대처했다. 그는 영광 민족운동과 문화운동의 중심이었다.

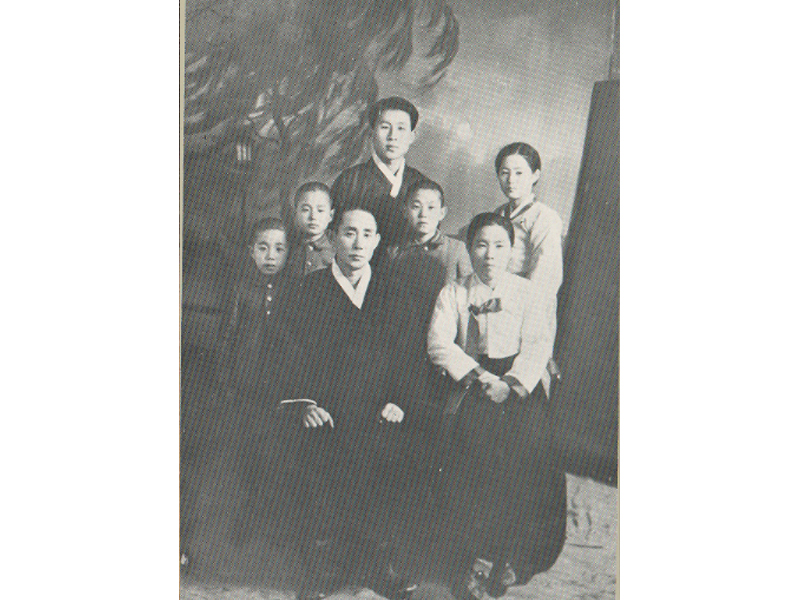

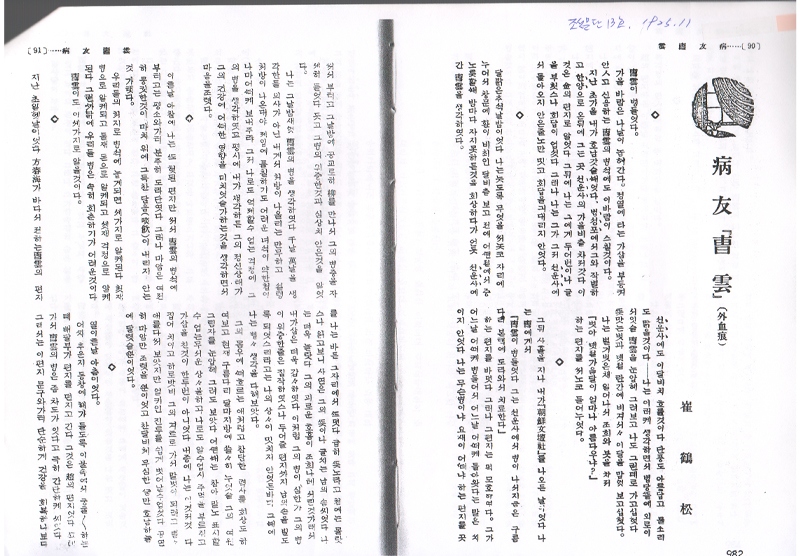

일제는 조운을 가만히 둘리 없었다. 영광의 유력인사들을 모조리 검거하여 일명 ‘영광공산당사건’으로 둔갑시킨 영광체육단 사건으로 조운은 투옥되었다. 이 사건은 영광은 “본래 민족적 는 사회적 불온단체가 만엇든 곳으로 영광청년회, 청년동맹, 토우회, 농민조합, 과학연구회 등을 조직하고 조선의 민족적 독립과 공산주의사회의 실현을 위하야 실천운동을 해오든” 곳이었고, “체육단체와 친목게 등을 조직하야 운동관게로 모임을 구실로 회합하며 동지들과의 연락을 취하야 활동”한 곳이었다. 그런데 영광결찰서 고등게에서는 「라」사건의 발생과 동시에 일망타진 일제히 검거”7)에 나서 공산당으로 몰아세운 것이다. 이 사건으로 조운은 1937년 6월 30일 유죄판결이 확정되어 1938년 2월 7일 1심과 1938년 7월 11일 치안유지법위반, 육군형법위반으로, 또 1940년 2월 23일 보안법위반으로 광주지방법원 목포지청에서 징역 10월 미결구류 300일을 받았다. 그의 항일정신과 민족운동은 시정신이 되었고 시조에 민족혼을 담아냈다. 그가 가람 이병기와 서울에서 ‘조선가요연구회’를 조직하고 조선의 가요를 연구했고 한글 보급에도 열심이었던 이유다. 3. 조운과 매제들의 민족운동 조운은 형제들과 함께 독립운동을 했는데 거기에 매부와 매제들도 모두 독립운동에 참여했다. 매부인 위계후(魏啓厚, 1884.11.15~1944.6.22)는 전남 영광군 영광읍 무령리 23번지에서 살았다. 그는 조운의 누이 조영정(曺英貞)의 남편으로, 전남 담양군 창평면 장화리에서 출생하여 1915년 영광 공립보통학교 교사로 부임하여 영광에 정착했다. 고향인 담양 창평에서 한학과 신학문을 수학한 그는 창평 영학숙에서 신학문을 배우던 송진우와 김성수에게 일본어를 가르친 인물로 1905년에 설립된 무령리교회의 전도사로 “영광에서 독립운동의 산파역을 담당”8)하여 200여명의 교인들에게 배일사상을 고취하고 민족의식을 함양시켰다. 위계후가 본격적으로 민족운동에 나선 것은 1919년 2월 말 광주의 예수교장로회 최흥순, 나주의 김복현과 함께 상경하여 고종의 국장을 배관하고 3.1만세운동에 참여한 것이다. 그는 조철현, 유일을 통해 「독립선언문」을 영광에 전달토록 한 뒤에 일경에 체포되었다가 풀려난 뒤에 일제의 감시망을 피해 1919년 4월 15일경부터 7월 초순까지 옥과, 장성, 전주, 대전, 대구지방으로 독립운동을 위한 동지 권유와 독립자금을 모으러 다녔다. 그는 비밀결사체 대동단 단원이었던 것이다. 대동단은 전협을 단장으로 자금 동원은 부채표 활명수를 만들어 거금을 모은 동화약방 사장 민강(閔橿), 기독교 대표에 전필순(全弼淳), 불교계 대표에 동창률(董昌律) 등이 만든 비밀결사체이다. 대동단 총재는 전 농상공부대신 김가진(金嘉鎭)이었다. 위계후는 대동단 단장인 전협과 대동단 군인단 총대 유경근과 함께 이동휘에게 보낼 독립군들을 모집한 뒤 망명을 위해 신의주까지 갔다가 체포되어 종로경찰서에 11월 15일 유치되었고9) 1920년 1월 22일 보안법위반과 출판법 위반으로 광주지방법원 목포지청에 유치되었다. 그리고 1938년 2월 7일 55세의 나이에도 치안유지법 위반으로 예심에서 벌금 20원과 노역장 유치 20일을 받는가 하면, 1939년 2월 4일에는 치안유지법 위반으로 투옥되었다가 광주지방법원 목포지청에서 예심면소로 출감했다.10) 이렇게 수 없이 유치장과 감옥을 드나들었던 그는 국립대전현충원 애국지사 제2묘역-125에 처남인 조병현, 조철현과 함께 안장(안장일: 1994.3.11)되어 있다. 또 한 명의 민족운동가 김형모(金衡模, 1900.10.13~1934.1.13)가 있다. 전남 영광군 영광읍 백학리 41번지에서 태어나 조운의 막내 누이 조금주과 결혼했다. 조금주는 조운의 부인인 노함풍의 여동생 노함안, 노함인과 함께 배화고녀와 일본 동경의 잠사학교로 유학한 신여성이다. 김형모는 1922년 10월 영광청년회의 유희중, 조희충, 정인영, 위계후, 서순채, 조영달 등과 영광중학교 기성회 창립에 참여했고, 우수한 교사들을 초빙하여 영광중학교 개교에 일조한 인물이다. 비록 1925년 3월 기성회가 해체되어 학생모집만 한 상태로 폐교하였으나 한글회를 조직하여 노동야학과 부녀야학 등을 통해 한글연구와 한글보급에도 앞장섰다. 김형모는 조금주와 결혼한 후 부부가 함께 상해로 갔다. 김형모는 무슨 연유인지는 확인되지 않으나 일본 나가사키와 상해를 자주 왕래하였고, 해주요양원에서 1934년에 35세의 나이로 요절하고 말았다. 그의 여동생 김가진은 “역사책에 기록되어 남아 있지는 않지만 당시대에 민족을 사랑하고 나라의 독립을 염원하였던 민족주의자요, 독립투사였으며 고향의 발전과 모순된 계급타파에 공헌한 발자취가 크다.”11)고 기록했다. 조운은 “죽은 사람 갇힌 사람 앓고 드러 누운 사람/해마다 겹쳐겹쳐 離別이 이리 자지고나/뉘 애가 더 닳았는가 언제 만나 물을꼬.(竹窓을 海州 療養院에 入院시키고 돌아오는 길에 車中에서)”(「病友를 두고」, 『카톨릭청년』8호, 1933. 12.)를 통해서 아픈 마음을 드러냈다. 특히 시조 「도라다 뵈는 길」에는 “밤낮 마주앉아 얘기 끝이 없었것다/三年이 十年만하야 할말이 좀많으리/대하니 말도 눈물도 막혀 물그럼이 보기만.”이라고 쓴 다음에 “投獄된지 三年만에 重病으로 保釋되어 방 한간을 세 얻어 외로이 누어 있는 벗 C君을 찾아보고 돌아오는 길에 車 안에서”라고 주석을 달았다. 김형모는 살아서 돌아오지 못하고 요절한 뒤 혼으로 돌아왔으나 독립운동과 관련된 구체적인 기록이 확인되지 않고 조운의 시조를 통해서만 확인되는데 어떤 혐의로 투옥되었는지는 기록이 없다. 또 한 명의 조운의 매제로 최서해(본명:崔鶴松, 1901.1.21.~1932.7.9)가 있다. 그는 함경도 성진군 임명면 출신의 소설가로 조운이 독립운동을 위해 중국으로 망명했을 때에 만났다. 둘은 서로 의기투합했고 민족의식을 고양하였으며 문학적 인연으로 발전하였을 뿐만 아니라 조운의 누이 조분려와 조선문단사에서 결혼을 함으로써 가족이 되었다. 최서해는 조운이 아파서 고창 선운사에서 요양하고 있을 때 「병우 조운」이란 글을 써서 발표할 만큼 조운에 대한 애정이 깊었고, 조운도 온다고 해 놓고 오지 않는 최서해를 기다리는 심정을 시조로 남길 만큼 둘은 각별했다. 최서해는 카프의 일원으로 잠시 활동하여 신경향파 작가로 호명되기도 하지만 무엇보다는 그는 가난하고 핍박받은 소외된 사람들의 처절한 삶을 재현한 작품으로 시대에 굴복하지 않은 작가였다. 불행하게도 그는 1932년 7월 9일 새벽 4시에 서울 종로구 체부동 118번지에서 유문협착증으로 33살의 나이로 요절하고 말았다.12) 조운의 여동생 조분려는 최서해가 사망한 지 채 3개월이 되지 않아서 아들 최택과 최백을 걸리고 업고 최서해의 어머니와 최서해의 고향인 해주로 떠났다. 해주로 간 조분려는 3년 만에 세상을 떠나고 말았다. 가족애와 형제애가 깊었던 조운은 「서해야 분례야」로 통곡했다. 최서해의 아들 최택과 최백은 해방이되자 외갓집인 영광을 찾아왔으나 최택은 앓다가 영광에서 사망했고 최백은 북한에서 거주한 것으로 확인된다.

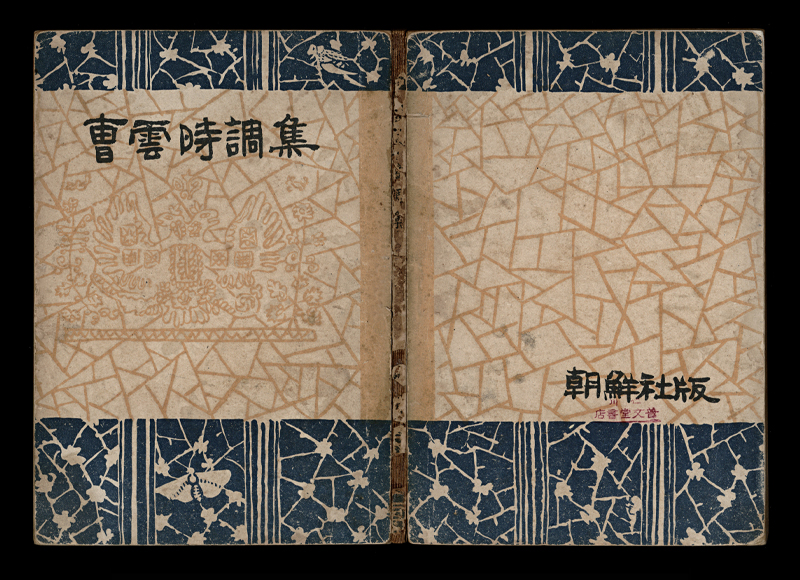

4. 나오며 조운의 형제와 매부와 매제들은 일제 치하에서 부역한 적 없이 온몸으로, 일제와 처절한 싸움으로 민족의 독립을 위해 혼신을 다했다. 큰형 조병현, 작은형 조철현, 매부인 위계후, 매제인 김형모와 최서해는 모두 그토록 바라던 광복을 보지 못하고 요절했다. 조병현, 조철현 형제들과 매부인 위계후는 국립묘지에 안장되었으나 김형모는 활동한 기록이 없어서 독립운동의 공적을 인정받지 못하고 있다. 최서해는 유족이 없어서 묘지마저 방치되다 망우리 공원묘지로 이장된 뒤 묘지 관리인을 중심으로 작은 행사를 이어오고 있는 형편이다. 문단활동 초기에 조운이 주로 작품을 발표하였던 『조선문단』을 보고 “이들의 아름답온 작품은 오래동안 이 잡지의 이름을 기억케해 줄 것”(김안서, 1926.12.20)이라고 했던 것처럼 이제는 조운을 민족시인으로, 독립운동가로 기억해야 한다. 그는 일제가 작가들을 전쟁에 동원하는 동안에도 일체의 작품 활동을 하지 않고 절필했고 해방이 되자마자 정주연학회를 결성하여 영광 민립중학교를 설립에 앞장섰다. 전남건국준비위원 부위원장을 지낸 것이 문제가 되자 서울로 이주하여 『조운시조집』을 낸 뒤에 월북했다.

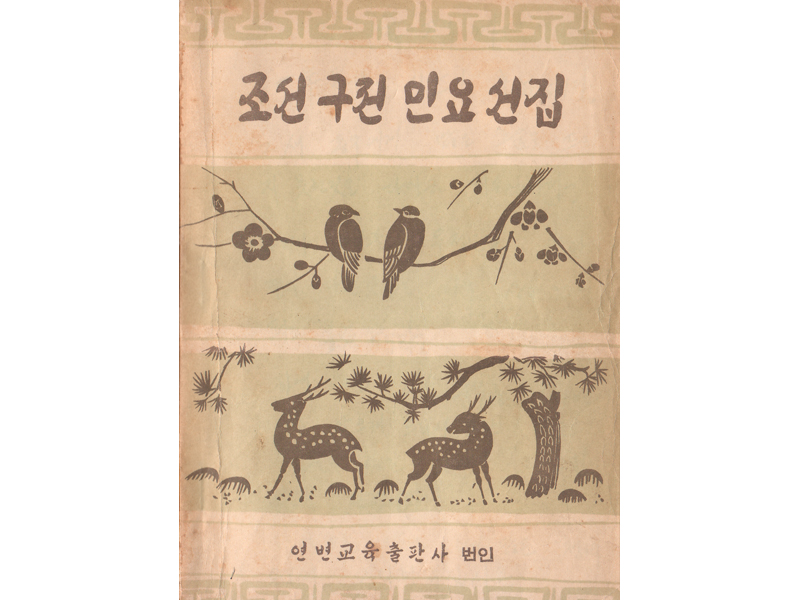

북한에서도 『조선구전민요선집』을 냈고, 소설가 박태원과 『조선창극집』을 냈다. 그의 월북은 그의 독립운동과 지역 사회변혁 운동을 소거시켜버렸다. 조운의 형제들이 일제의 감시와 처벌 속에서도 민족혼을 지키려 비밀결사와 독립운동의 앞자리에 있었던 만큼 이데올로기를 벗어나 조운의 민족운동도 호출하여 세상에 알릴 때가 되었다. 그러므로 시인 조운의 시혼과 민족혼이 우리 곁에서 숨 쉴 수 있도록 작은 음성으로 그를 불러볼 일이다. 그의 시를 읊어볼 일이다.

참고문헌 국가기록원. http://www.archives.go.kr/next/viewMain.do

국사편찬위원회. 「노준신문조서」, 한국사데이터베이스 http://db.history.go.kr/ 국사편찬위원회. 「위계후신문조서」, 한국사데이터베이스 http://db.history.go.kr/ 김안서, 「『조선시인선집』을 읽고서」, 동아일보, 1926.12.20 영광문화원, 『영광의 인물』, 2016 영광읍교회90년사 편찬위원회, 『영광읍교회90년사』, 1995 영광향토문화연구회, 『향맥』 5, 1992, 141쪽. 이동순. 『조운문학전집』, 소명출판. 2018 춘해, 「삼천리사 주최 문인좌담회」, 『삼천리』 4권 5호. 1932 동아일보, 중외일보, 매일신보, 황성신문 1) 황성신문, 1907.3.27

2) 국사편찬위원회. 「노준신문조서」, 한국사데이터베이스 http://db.history.go.kr/ 3) 중외일보, 1927.10.27 4) 춘해. 「삼천리사 주최 문인좌담회」, 『삼천리』 4권 5호, 1932 5) 동아일보, 1928.6.9 6) 동아일보, 1928.6.5. 7) 매일신보, 1937.11.19 8) 영광읍교회 90년사 편찬위원회, 『영광읍교회90년사』, 1995 9) 국사편찬위원회. 「위계후신문조서」, 한국사데이터베이스 http://db.history.go.kr/ 10) 국가기록원. http://www.archives.go.kr/next/viewMain.do 11) 영광향토문화연구회, 1992. 12) 동아일보, 1932.7.10 글쓴이 이동순 조선대학교 교수 |

||||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입