[고문서와 옛편지] 돈이면 다 돼, 벼슬도 사고 조상도 빛낸다-공명첩(空名帖) 게시기간 : 2025-02-26 07:00부터 2030-12-24 21:21까지 등록일 : 2025-02-25 13:51

재단법인 한국학호남진흥원

고문서와 옛편지

|

|||||||||

|

종이 한 장이라구? 천만에. 서양 중세시대에 있었다는 면죄부. 한 장 종이지만 종교 시스템 안에서 권력을 가진 이들이 민중 또는 백성들을 상대로 만들어 냈고 돈을 받고 팔았으며 돈 낸 만큼 뭔가 보상이나 대가가 주어졌다. 면죄부는 죄를 용서해주어 사람들의 삶과 영혼을 구제하거나 건축 비용을 조달하기 위한 방법이었다. 면죄부는 11세기 즈음 프랑스에서 시작되었지만 이후 교황들은 이를 늘 활용했다. 교황 율리우스 2세는 1506년 4월 18일 베드로 성당의 초석이 놓일 때 엄청나게 면죄부를 판매했다고 한다. 심지어 교황 레오 10세는 사치스런 생활을 한 까닭에 교황청 재정을 탕진해서 면죄부를 팔아 부족한 재원을 충당했다고 한다. 면죄부를 산 이들은 자신들이 지은 죄가 깨끗하게 용서받고 천국문을 통과할 수 있는 증명서라고 여겼다. 마음 편함과 영혼 구원이 이 종이 한 장에 달렸던 셈이다. 조선시대 공명첩이 이에 가깝지 않을까. 공명첩은 임진왜란 때에 공을 세웠거나 곡식을 바쳐 군량미 등을 제공한 이들에게 나라에서 발급했던 첩 곧 문서였다. 그 이후에는 진휼 정책이나 건축 또는 건물 보수 등에 들어가는 비용을 마련하기 위해 발급했다. 종이에 품계나 벼슬 이름을 써 넣음으로써 보상해 주는 방식이었다. 종이 한 장이 품고 있는 가치는 굉장했다. 왕의 재가를 받아야 했으므로 권력자가 발급한 점도 면죄부와 비슷하다. 면죄부는 하느님 나라인 천국에 갈 수 있는 보증서였고, 공명첩은 군역을 면제 해주고, 집안에 벼슬한 사람이 있어 가문을 빛냈다고 자랑할 수 있는 증명서였다. 면죄부나 공명첩은 한 장 값이 얼마든 기꺼이 돈을 내고 살 만한 가치가 있었다. 나도 빛나고 조상도 빛내고

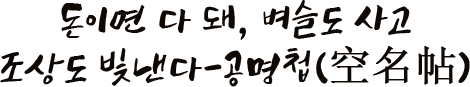

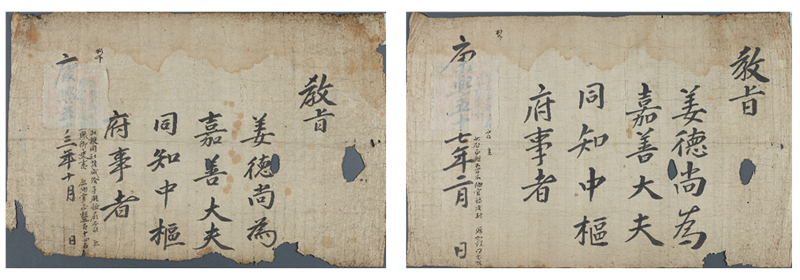

1719년(숙종 45) 12월 초3일. 종이 6장을 펼쳐 놓은 강덕상(姜德尙)은 만족스런 미소를 지었다. 춤이라도 추고 싶은 심정이었다. 감격에 겨운 눈물이 날 지경이었다. 증조할아버지와 증조할머니, 할아버지와 할머니, 아버지와 어머니의 추증교지가 눈앞에 놓여져 있었다. 조선시대 3대 추증은 적어도 실제 근무하는 관직이 2품 이상이어야 했다. 그런데 3대가 한번에 추증되었다. 자신이 벼슬 임명장에 해당하는 교지를 받을 때에도 감격의 정도가 이렇게 크지 않았다. 너무 영광스런 날이기에 그 기쁨을 어떤 말로도 묘사해 낼 길이 없었다. 1691년(숙종 17년) 호남 지방에 극심한 흉년이 들었다. 전라감사는 가뭄 피해가 크니 정부에 상납할 곡식을 호남 지방 진휼 사업에 쓰게 해달라고 요청했다. 숙종은 이를 허락하고 황해도와 평안도에서 상납한 곡식도 호남으로 옮기게 했다. 이때 강덕상은 곡식을 바쳤고 통정대부 품계를 받았다. 그 교지에는 ‘강덕상을 통정대부에 임명한다’라고 써 있었다. 1695년(숙종 21년)부터 1699년(숙종 25)까지 전국적으로 기근이 들었다. 1695년 을해년에는 전례없던 흉년이 들어 버려지는 아이들이 많아져 유기 아동을 거두어 기르는 유기아수양법(遺棄兒收養法)도 만들어졌다. 이런 상황은 병자년인 1696년까지 이어져 이 시기에 전국적으로 400여 만 명이 희생되었다고 한다. ‘을병(乙丙) 대기근’이란 말도 생겼다. 강덕상은 1696년에 또 나라에 곡식을 바쳤다. 가선대부에 임명한다는 교지를 받았다. 1714년(숙종 40)에는 군사훈련까지 중지할 정도로 가뭄, 홍수 등으로 흉년이 들었다. 벼 214석을 납부해 가선대부 동지중추부사(嘉善大夫同知中樞府事) 교지를 받았다. 1718년(숙종 44)에도 진휼할 때에 벼 50석을 바쳐서 가설(加設) 동지충주부사에 임명되었다. 가설이란 정원 외 관직의 수를 더 늘렸다는 말이다. 관직의 수를 더 늘려 벼슬에 임명했던 것이다. 조선시대 이처럼 줄기차게 지속적으로 곡식을 바친 납속자들에게는 실질적인 벼슬인 실직(實職)을 제수했고 강덕상도 이에 들어가게 되었다. 가선대부는 종2품에 해당하고 동지중추부사는 종2품 관직이다. 품계도 관직도 2품에 들었으니 3대 추증이 가능하였다. 강덕상은 추증을 요청했던 듯하다. 그리하여 증조부, 조부, 부모 대의 어르신들이 추증된 것이다. 많은 벼를 바치기는 했어도 3대 추증에 자신도 2품 품계와 관직도 받았으니 한 재산 투자가 조금도 아깝지 않았다.

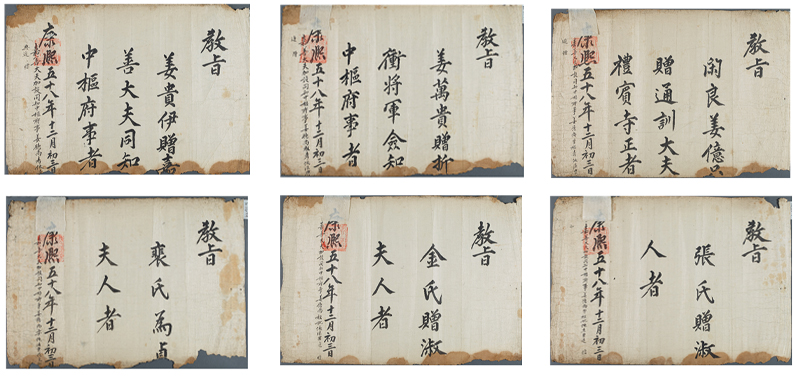

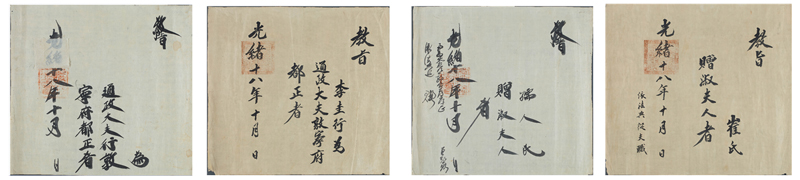

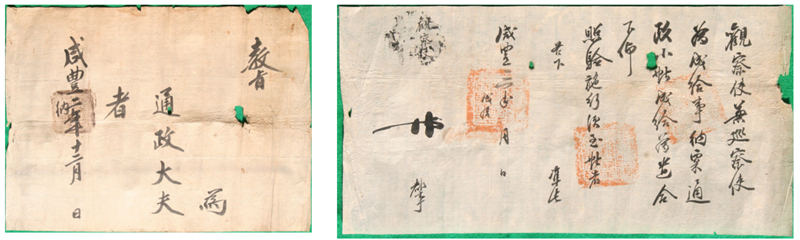

마법의 종이 : 공명첩 강덕상의 벼슬은 공명첩 제도가 있어서 가능했다. 공명첩은 말 그대로 이름을 쓰는 부분이 비어 있는 교지 형식의 문서다. ‘교지(敎旨)-이름-품계와 관직명-발급날짜’등으로 구성된다. 이 중 이름만없다. 발급날짜도 연도(연호 또는 간지)와 월만 표기하는 경우가 많다. 흉년이나 토목 사업을 할 때 비용 마련을 위해 나라에서 이 첩을 만들어 지방에 있는 수령에게 보낸다. 또는 지방에 있는 수령이 공명첩 발급을 요청하여 받기도 한다. 공명첩이 발급되면 이를 살 사람에게 판다. 값은 대개 벼나 돈으로 치른다. 첩의 값을 치르면 공명첩을 받는다. 이름이 쓰여져 있지 않아 자신이 진짜 벼슬을 갖게 된 것인지 증명하기 쉽지 않다. 그래서 공명소첩(空名小帖)도 함께 발급해주기도 했다. 강덕상의 경우 납속했음을 증명하는 첩도 받은 것으로 보인다.

값에 따라 주어지는 보상도 달랐다. 1732년(영조 8)에 부민권분논상제도(富民勸分論賞制度)가 생겼는데 부요한 백성들에게 재산을 나누어 돕자고 권하는 제도였다. 이에 따르면 1천 석 이상이면 실질(實職)을 주고, 100석 이상이면 산직첩(散職帖) 즉 명목만 벼슬인 첩, 10석 이상이면 3년 동안 군역을 면할 수 있었다. 천석꾼 집안이라면 천 석을 내고 진짜 벼슬을 받을 수 있었고 100석 정도면 명목상이라도 품계나 벼슬 직함을 가질 수 있었다. 조선시대 가문의 수준은 벼슬살이 여부로 판정되곤 했다. 높은 벼슬을 한 사람들이 많이 배출되면 명문가라는 칭송을 받았다. 벼슬이 있는냐 없느냐에 따라 세상의 평가는 달라졌다. 벼슬은 가문을 빛내는 자랑거리였다. 오랫동안 벼슬아치를 내지 못한 양반집안이라면 돈을 내서라도 살 만한 종이였다. 군대 면제는 일반 백성들에게는 뿌리칠 수 없는 강한 매력이었다. 더구나 17세기 이후 양반층 면역이 합법화되자 백성들의 군역 부담이 더 커졌다. 양반이든 일반 백성이든 집안에 돈만 충분히 있다면 투자할 가치가 있었다. 1810년 호남에서 진휼 사업이 펼쳐질 때 나주의 유학 문찬광은 1000석을 선뜻 내기도 했다. 왕실이나 나라도 공명첩 발급을 마다할 수 없었다. 물론 공명첩이 발급 남발을 막는 방책도 썼다. 영조와 정조는 한때 발행횟수를 줄이고 가격을 높였다. 그 이전에는 벼 10석짜리도 있었지만 최대 10배까지 올려 벼 100석에서 1000석 사이에 판매했다. 하지만 공명첩 발급, 판매만큼 빨리 쉽게 재원을 마련할 방법은 거의 없었다. 갈수록 발급량은 늘었다. 1732년(영조 8) 한해에만 6천 1백 장, 1762년, 1763년 사이에는 12300이나 발급했다. 1779년(정조 3)에는 3천 장, 1811(순조 11)에는 황해감사 한용탁이 재해 상황을 보고하는 장계를 올리면서 공명첩 5천 장을 발급해달라고 요청했다. 심지어 명목뿐인 품계나 직분에 만족하지 못하고 실제 관직을 받기 위해 천 석 이상 내는 사람도 증가하면서 기존의 벼슬자리도 모자라는 현상이 생겼다. 나라에서는 관직 수를 더 늘리는 가설을 시행했고, 문관직이 아닌 오위장(五衛將)같은 관직에 임명되기를 바라는 사람들도 늘어났다. 문관 고위직이면 더 좋겠지만 오위장 같은 무관직도 좋았다. 2품이었으니까. 돈 있는 사람들에게는 벼슬을 살 수 있는 기회가 늘어났고 돈 많은 이들이 살 만한 세상이 된 셈이었다. 가품 공명첩도 인기 치솟아 생계를 꾸릴 방법이 없자, 어보ㆍ계자인 및 크고 작은 목인, 관자인, 첩자인 등의 물건을 과감히 위조하여 집안에 몰래 숨겨 두었다가, 첩문을 구하는 자가 있으면, 혹은 납속 통정대부첩ㆍ납속 절충장군첩ㆍ납속 가선대부첩을, 혹은 노직 통정대부첩(老職通政大夫帖)ㆍ노직 가선대부첩(老職嘉善大夫帖)을, 혹은 가설 절충장군첩(加設折衝將軍帖)ㆍ가설 가선대부첩(加設嘉善大夫帖)을, 혹은 삼대추증 통정대부첩(三代追贈通政大夫帖)ㆍ삼대추증 가선대부첩(三代追贈嘉善大夫帖), 군자감 정첩(軍資監正帖)ㆍ예빈시 정첩(禮賓寺正帖)ㆍ정부인첩ㆍ숙부인첩 등의 첩문을, 요구하는 대로 값을 받고 위조하여 판매한 것이 이미 십수 년이나 되었습니다.

1735년(영조 11)에 공문서 위조, 가품 제작 및 판매범인 송규성(宋奎成)의 자백이다. 시장에는 이상한 현상이 하나 있다. 값이 오를수록 물건에 대한 소비자들의 열망도 함께 달아오른다. 다른 사람과 구별되고 더 낫게 보이려는 욕망이 꿈틀거려서일까. 물건은 고유의 기능을 넘어 그 값을 치를 만큼 부유하다는 것을 입증하는 표시가 된다. 표증을 갖고 싶은 욕망 때문이리라. 거기에 여러 혜택이 달라붙으면 물건 가치는 증대되고 사려는 사람은 더 많아진다. 이 지점에서 가짜 상품이 등장한다. 가짜는 겉보기에 진짜와 같을 뿐 아니라 기능 수준도 비슷하다. 그런데 가격은 진짜보다 훨씬 싸다. 돈 내는 일을 마다할 이유가 없다. 공명첩 수량은 한정되어 있고 가격도 조금씩 올라 10배 이상 폭등했지만 구매하려는 사람들은 더 늘어났다. 송규성은 소비자들의 욕망을 재빨리 읽고 그에 부응했다. 그는 어보(御寶)부터 각종 관청의 도장까지 위조해서 가짜 공명첩을 제작해서 싼값에 팔았다. 그는 이조에 근무했던 서리였다. 공명첩 발급 절차를 잘 알고 있었기에 퇴직 후 생계를 꾸리기 위해 공문서 위조, 가품 제작 및 판매 행위를 했다. 그는 통정대부, 가선대부 등의 첩을 만들었다. 통정대부는 3품, 가선대부는 2품이고 이에 따라 부인들도 3품인 숙부인, 2품인 정부인이 된다. 송규성은 남녀 소비자를 위해 주로 3품, 2품짜리 가품을 만들었다. 황주 곡산 평양 성천 진천 인제 양양 등 지방 백성들에게 팔았다. 송규성 집에서 찾아낸 가품만해도 255장이었다. 십여 년 동안 팔았다고 하니 정확한 수량은 알 수 없지만 엄청 많았을 터이다. 1790년(정조 14)에 박성량과 안명관 등은 가짜 어보를 만들어 공명첩과 소첩을 위조해 100장 정도 팔다가 잡혔다. 경국대전에 의하면 어보는 물론 관청의 인장을 위주한 사람은 참형이었다. 그럼에도 불구하고 어보를 위조해 공문서 위조를 감행했다. 소비자는 명예와 관직을 얻고 판매자는 경제적 이득을 챙길 수 있기 때문이다. 공명(空名) 아닌 공명(公明)을 기대하며 공명첩은 돈으로 이름을 사고 명예, 관직까지 얻을 수 있는 물건이다. ‘돈이면 다 되는 세상’의 한 모습이다. 박지원의 <양반전>은 양반도 돈으로 살 수 있는 돈의 힘을 보여준다. 사람들은 돈으로 신분도, 관직도, 품계도, 명예도 살 수 있는 사회를 원하지 않는다. 물론 돈을 모으는 과정에서 쏟아부었던 노력은 인정해야한다. 다만 치부 외의 다른 곳에서 돈의 힘을 이용해 이익을 챙길 수 있는 사회를 사람들은 바라지 않을 것이다. 공허한 이름이 판치지 않고 누구에게나 공정하고 밝은 공명한 세상을 원한다. 공명첩(空名帖)이 아닌 공명함을 증명하는 공명첩(公明帖)이 자랑스러운 세상을 말이다. <도움 받은 글> 한국고전종합 DB https://db.itkc.or.kr/

한국학호남진흥원 호남 국학 종합 DB http://db.hiks.or.kr/ 한국고문서자료관 https://archive.aks.ac.kr/ 류지영(2014), 「조선시대 임명문서 연구」, 한국학중앙연구원 한국학대학원 박사논문 서한교(2001), 「19세기 진휼정책과 납속제도의 추이」,『역사교육논집』 26, 역사교육학회. 송철호(2008), 「조선시대 첩 연구」, 한국학중앙연구원 한국학대학원 석사논문. 이정일(2008), 「조선후기 공명소첩에 대한 연구」, 『영남학』 14, 영남문화연구원. 정구복(2003), 「고문서 용어풀이」, 『고문서연구』 22. 한국고문서학회. 정병식(2017), 「중세 면죄부 제도와 95개조를 통한 루터의 신학적 비판」, 『신학과교회』, 혜암신학연구소. 정형지(1997), 「숙종대 진휼정책의 성격」, 『역사와현실』 25, 한국역사연구회. 조은정(2014), 「영·정조대 공문서 위조의 실태와 정부의 대응」 이화여대 대학원 석사논문. 글쓴이 김기림 조선대학교 기초교육대학 부교수 |

|||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

|||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

|||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입