[문화유산, 기록과 현장] 1917년의 압해 대천리 자염 염전 게시기간 : 2025-03-25 13:00부터 2025-04-20 13:58까지 등록일 : 2025-03-20 13:58

재단법인 한국학호남진흥원

문화유산, 기록과 현장

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1917년 문화유산 현장으로 가본다. 눈으로는 볼 수 있지만 현장과는 어울어지지 않을 수도 있다. 지금은 그 현장을 볼 수 없고, 사진으로만 남아 있기 때문이다. 문화유산 현장 기록으로서의 사진, 그 무엇 보다도 중요한 면면을 볼 수 있다. 하나씩 읽어 보자.

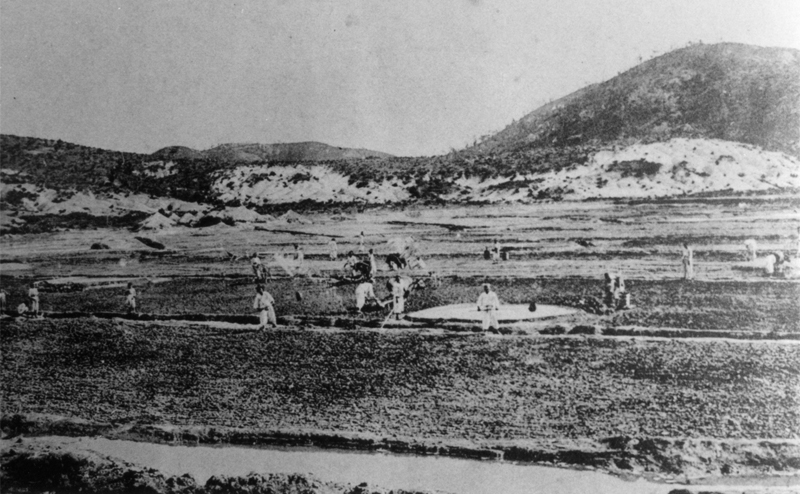

소금은 무안군 특산물의 하나로 육지부 현경․망운․해제 3개면과 도서지방 15개면에서 거의 생산된다. 총면적은 230정보에 이르며 가마수만도 278개로 연 4백 17만근을 생산한다. 군에서 소비한 것을 제외하고는 영산포‧목포‧전라북도, 멀리 경상도지방 등으로 팔려나간다.

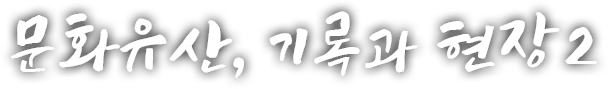

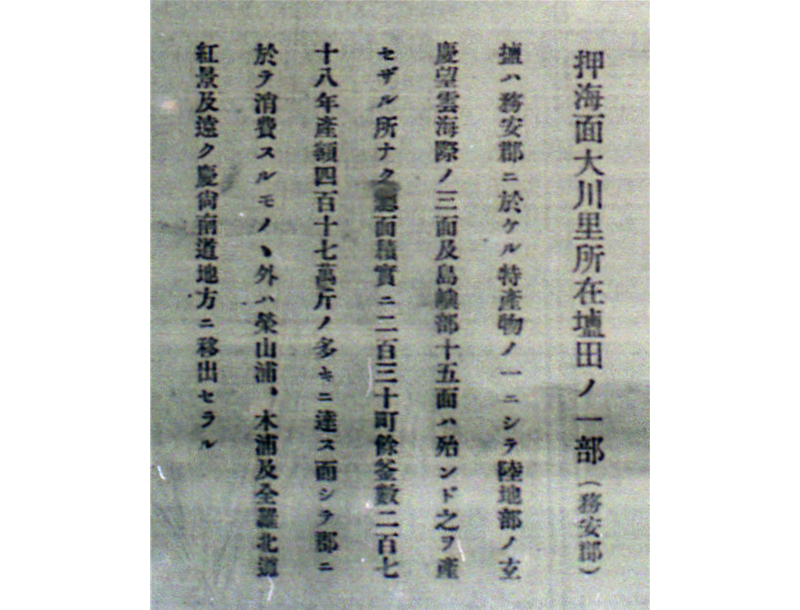

1917년 간행된 『전남사진지』(목포신보사)에 실린 무안군 압해면 대천리에 있는 자염(화염)염전 일부의 사진이다. 그 설명문은 일본어인데 옮긴 내용이다. 사진 설명의 제목에 ‘압해면 대천리’라 하였다. 지금은 압해읍 대천리이다. 압해면은 읍이 되었고 대천리는 그대로이다. 1914년에 개편된 행정구역 중 면리 편제는 지금도 이어지고 있다. 이어 ‘무안군 특산물’이 나온다. 1917년 당시는 무안군에 속한 압해면 대천리였음을 알 수 있다. 언제부터 무안에 속했을까. 1914년에 지금의 신안 섬지역을 관할 하던 지도군이 폐지되고 무안군에 편입된다. 지도군은 1896년 2월 3일 신설되어 나주군, 영광군, 부안군, 만경군, 무안군 등 5개 군 지역 117개 섬을 편입한다. 16개면 편제이다. 지도군이 설치되기 전에는 나주목 관할이었다. 18년이 지난 1914년 지도군은 무안군에 편입되고 만다. 이때 지도군 압해면의 광립리(廣笠里) 오천리(鳥川里) 대벌리(大伐里) 수락촌(水落村)이 대천리로 합해져, 무안군 압해면에 속하게 된다. 저 사진의 무안-압해-대천의 개략이다. 무안군의 섬 지역은 1969년에 신안군이 신설되면서 신안군 관할이 된다. 이어 무안의 특산물 소금은 육지부 현경, 망운, 해제 3개면과 도서지방 15개면에서 거의 생산된다고 했다. 소금의 생산 지역이다. 육지부 3개면은 지금도 무안군에 그대로 속해 있다. 도서지방의 15개면은, 1914년에 완도군의 팔금면과 진도군의 도초면이 편입되고 지도군의 고군산면은 전라북도 옥구군에, 위도면과 낙월면은 영광군에 넘겨 주고 편제된 15개 면을 말한다. 총 면적은 230정보라 하여 염전의 규모를 적고 있다. 1정보가 3천평이니 69만평이고 미터법으로 2,087,250㎡이다. 그리고 가마[釜] 수는 278개이다. 생산 방식에 대한 것이다. ‘鹽釜-소금가마’ 우리의 전통 소금 제작 방식이다. 염분(鹽盆)이라고도 하였다. 바닷물을 이끌어 가마에 붓고 불을 때 끓여서 생산하는 방식이다. 그래서 그 방식을 자염(煮鹽) 또는 화염(火鹽), 전오염(煎熬鹽)이라고도 하였다. 우리나라는 고대로부터 현재까지 바닷물을 원료로 하여 소금을 생산하였다. 생산 방식은 앞서 말한 자염과 1907년께 도입된 천일염 제염법이 있다. 자염에 대한 기록은 고려시대부터 찾아 볼 수 있다. 『고려사』에 최승로에게 태조가 소금가마를 상금으로 내렸다는 기록, 1308년(충선왕 원년)에 제염을 관장 하는 도염원(都鹽院)을 두었다는 기록 등이다. 조선시대에는 관염제와 사염제(私鹽制)를 병행하였다. 자염법(煮鹽法)은 갯벌 흙, 바닷물, 햇볕을 이용하여 얻은 함수를 소금가마에 붓고 불을 지펴 생산하는 방식이다. 땔감 조달과 많은 노동력이 뒤따라야 했다. 천일제염법은 햇볕과 바람만으로 수분을 증발시키면서 소금을 생산한다. 1958년 통계를 끝으로 자염법은 민수용 일부를 제외하고는 거의 자취를 감춘다. 1940년대에 정착한 신안의 천일염전은 지금도 전국 생산량의 79%를 웃돈다. 신안 비금도의 대동염전과 증도의 대동염전은 2007년에 국가등록문화유산으로 등록되었고, 신안 염전과 영광 염전은 2010년에 유네스코 세계유산 잠정목록에 올랐다. 자염을 만드는 제염 방식은, 바닷물을 바로 끓이는 직자식(直煮式) 방식과 해안가의 갯벌을 갈아서 염분이 달라붙은 흙을 해수로 침투시켜 염도를 높인 뒤 끓이는 염전식(鹽田式) 방식이 있다. 초기에는 직자식으로 했는데 끓이는 시간이 길고 많은 땔감이 들어가 염전식으로 바뀐다. 염전식 자염법도 지역에 따라 갯벌이나 입지환경에 따라 조금씩 다르다. 함수를 만드는 방식에 따라 섯등방식, 섯구덩이방식, 통조금방식, 제주방식 등으로 구분한다. 섯등방식은 펄갯벌이 발달된 지역에서 발달했는데 신안 증도일대에서 행해졌다. 섯구덩이방식이나 통조금방식은 펄과 모래가 섞인 갯벌에서 보인다. 섯구덩이방식은 고창 심원면 사등리 일대, 통조금방식은 태안군 마금리 지역에서 행해졌다.(김준, 「전통소금의 생활사적 함의와 지역별생산방식」, 2007) 섯등방식은 소, 써레, 섯, 땔감, 벌막, 가마, 가래, 물지게, 물통이 필요하다. ‘섯등’은 소금을 걸러내기 위하여 작은 분화구 모양으로 만든 장치이다. 바닥을 다지고 가장자리를 둘러막은 뒤 그 속에 나무와 솔가지, 풀잎 등 겅그레를 넣고 양편에 구멍을 내어 소금물을 받아 낸다. 겅그레 위에 ‘함토’를 올리는데, 함토는 펄흙을 5~6회 바닷물을 뿌리면서 갈아 잘 말린 흙을 말한다. 그리고 바닷물을 물통에 담아 함토 위에 붓는다. 바닷물은 함토에 포함된 염분을 씻어 겅그레를 통과해 아래로 떨어진다. 이렇게 갈무리한 함수를 움막의 가마에 붓고 불을 지펴 물을 증발시키면 소금이 만들어 진다. 사진의 가운데 장타원형의 흰 부분이 이 ‘섯등’으로 보인다. 그 옆 오른쪽(향우)에 보이는 항아리는 함수를 나르는데 썼을 것 같다. 왼쪽에는 소가 가는 모습도 보인다. 생산량은 연 4백 17만근(斤)이다. 평균을 해 보면 가마 1개소당 15,000근을 생산한 셈이다. 근(斤)은 저울로 다는 무게의 단위이다. 근은 일반적으로 고기나 약재는 600그램, 채소는 375그램을 쓴다. 그런데 이 단위어 ‘근(斤)’은 통일 신라 시대 이전부터 사용한 사례가 있다. 《삼국유사》 탑상편에서 황룡사 장육(丈六)존상의 무게가 3만 5천 7근[重三萬五千七斤]이라 하였다. 조선시대 기본 법제서인 《경국대전》이나 왕명으로 편찬된 《만기요람》에 1근은 16냥 기록[十六兩爲斤]으로 나온다. 1근은 현재 161 돈쭝으로, 1902년 도량형의 개혁에 따라 16 냥(兩)을 1근으로 하여 현재에 이르고 있으며, 관(貫)의 보조단위로서 1근은 0.16관으로 규정하였다. 이 1근은 600g에 해당된다.(《단위어사전》) 1917년의 무안군 소금 생산량을 미터법으로 환산해 보면, 2,502톤에 해당한다. 그리고 군내에서 소비한 것을 제외하고는 영산포와 목포, 전라남도 지역과 경상남도까지 수출됨을 알 수 있다. 사진에는 모두 20명이 보인다. 외형상으로는 여성과 어린이처럼 보이는 사람도 있다. 멀리 산자락이 감싸고 왼쪽에는 초막처럼 보이는 시설물과 민가로 보이는 곳이 있다. 이곳이 염벗이고 그 안에 소금가마가 있을 듯 싶다. 가운데 장타원현의 흰색 부분은 함수를 담아 내리는 섯등 시설로 보인다. 그리고 바로 앞으로는 갯벌이 이어진 지역이다. 소금가마는 산지(山地)-갯벌이 어울어지고 동네가 가까이 있는 곳에 입지한다. 바다-갯벌은 당연히 소금의 주원료이기 때문에 첫 번째로 중요하다. 산지는 가마에 불을 때서 생산하는 방식이라 땔감의 조달이 쉬워야 하기 때문이다. 동네 사람들은 소금가마를 부리는 노동력이다. 시대를 거슬러 올라가보자. 조선시대 초기에 소금을 생산했던 염소(鹽所)에 대한 기록이 있다. 『세종실록지리지』에 전라도 12개 군현 토산조에 60개가 나온다. 지명이 표기된 곳도 있어 탐문할 필요가 있다.

가마[[盆] 수는 2개 군현에 143개소가 있었다. 특히 나주목은 염소가 35개소, 영광군은 가마가 113개소가 있었다. 염창은 9개 군현에 있었는데 염간(鹽干)은 1,725명, 소금 생산량은 5,771석이었다. 나주목은 오늘날의 신안군 섬 지역을 관할하고 있어서 신안 지역에 있었던 염소, 염창이라 하겠다. 나주목 염소조에는 ‘주 서쪽 여러 섬 소재[散在州西諸島]’한다고 기록하였다. 염창조에는 “나주 판관이 관장하여 민간의 면포(綿布)와 무역해서 국용(國用)에 이바지한다.”라는 기록이 있어 염창의 관리를 나주목의 판관이 관장했고 면포와 무역하여 국용으로 썼음을 알 수 있다. 『경국대전』에 소금가마의 등급을 정하고, 염분이 없는 고을에는 소금창고를 설치하여 세금으로 바친 소금과 포목을 서로 바꾸도록 하였다. 실제 현지에서 면포와 무역함을 알 수 있다. 영암군 염창조에는 “고려 공양왕 원년(1389) 기사에 해진(海珍) 백야포(白也浦)의 염간을 옮겨 붙여서 군에게 창고를 설치하고 인하여 해남창(海南倉)이라 하고, 군사(郡事)로 하여금 관장하게 하였다.”는 기록이 있다. 저 사진과 연관된다 할 나주목 기록을 다시 보면, 염소는 35개소, 염간(鹽干)은 259명인데, 봄과 가을에 공납(貢納)하는 소금 2천 5백 90석(石)이다. 석(石)은 ‘섬’의 뜻으로 곡식·꿀·소금 따위를 담아 그 양을 헤아리는데 쓰는 단위이다. 관부용으로는 15말(斗), 민간에서는 대두(大斗) 10말, 소두 20말을 한섬으로 하였다. 《만기요람》에 소금 1석이 8냥(鹽 三十石 每石價八兩)이라는 기록이 있다. 시기가 다르긴하지만, 헤아려 보면 2만 7백 2십냥에 해당한다. 그리고 공납이란 백성이 그 지방에서 나는 특산물을 조정에 바치던 일을 말한다. 염간이란 공납을 위한 소금을 생산하는 사람으로 일종의 전문 직업인이라 할 수 있다. 2018년 국가무형유산으로 지정된 제염(製鹽) 종목과 관련시켜 볼 수 있다. 제염은 특정지역에 한정되어 전승되는 전통 지식·기술이 아니므로 보유자를 인정하지 않는 공동체종목으로 지정하였다. 그렇지만 그 제염에 종사하는 전문인들은 염간과 관련이 있다는 것이다. 조선시대 초기 나주목의 염소 35개소는 오늘날의 신안지역에 있었는데, 큰 섬[面]마다 2~3개소가 있었을 것 같다. 그 흔적을 찾아 보는 일에 나서야 겠다. 어쩌면 1917년의 압해 대천리 사진도 그와 연관될 것도 같다. 신안군 통계연보에 따르면, 2022년 기준 천일염 생산자 수는 가동인력이 687명이다. 2013년 951명에서 27.8%가 줄었다. 염전면적은 가동 면적이 2013년 2,645.4ha에서 2022년 2,171.1ha가 되어 17.9%가 줄었다. 생산량은 289,522.0M/T에서 203,244.0M/T이 되어 29.8%가 줄었다. 저 사진에 보는 전통 ‘자염’ 방식 생산과 지금의 ‘천일염’ 방식은 시대 배경이나 사회 사정이 달라 비교하기 어렵다. 다만, 근래 10여년 사이 가동인력이나 생산량은 30% 가까이, 면적은 20% 쯤 줄어들고 있다는 것은 분명 눈여겨 보아야 한다. 염전이 2007년 국가등록문화유산으로 등록되고, 소금은 2018년 「식품위생법」 상의 ‘식품’으로 인정되었다. 그 이전에는 「염관리법」에 따라 ‘광물’로 분류되어 있었다. 2010년에는 세계유산 잠정목록에 등재되었다. 2021년에는 소금의 태자리라 할 갯벌이 세계유산으로 등재되었다. ‘세계 5대갯벌이자 세계유산 갯벌에서 생산한 한국의 소금’, 어디에 내 놓아도 자랑거리가 될 것이라 여겼다. 그런데 최근에는 인위적인 조건과 환경의 변화로 국가등록문화유산 구역을 축소 조정하기까지 했다. 염전 면적은 축소되고 생산량이나 가동인력도 줄어 들고 있어, 중심 구역 염전의 원형보전과 염전 기능의 지속을 위해 부득이하기는 했다고 하지만, 마땅치 않은 일이라 하겠다. 염전 관련한 우리나라 최초 사진이라 할 압해 대천리 자염(화염) 현장 사진을 읽어 보면서, 염전의 보존관 관리에 힘과 지혜가 모아지기를 기대한다. 참고문헌 고광민 외, 『조선시대의 소금생산방식』, 신서원, 2006.

김준, 「전통소금의 생활사적 함의와 지역별 생산방식」, 『천일염, 김치 그리고 발효식품에 관한 산업 심포지움(자료집)』, 2007 김희태, 「옛사진을 통해 보는 전남의 향토민속경관-『전남사진지』(1917년)를 중심으로」, 『남도민속연구』36, 남도민속학회, 2018. 박종오, 「자염 생산관련 의례 고찰」, 『남도민속연구』16, 남도민속학회, 2008. 전라남도·국립민속박물관·국립해양문화재연구소, 『소금꽃이 핀다』-2011 전남민속문화의 해 특별전-, 2011

글쓴이 김희태 전 전라남도 문화재전문위원 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입