[민속의 재발견] 그 많던 도깨비는 어디로 갔나? 게시기간 : 2025-04-02 07:00부터 2030-12-24 21:21까지 등록일 : 2025-04-01 10:55

재단법인 한국학호남진흥원

민속의 재발견

|

|||||||||||

|

“민속학은 과거 우리 선조들이 살아온 삶을 살펴 오늘날의 모습과 비교해 보고 이를 통해 미래를 예측해 보는 학문이다. 선조들의 삶은 이야기, 노래, 의례, 놀이, 신앙 등에 전승되는 기억의 역사이다.”

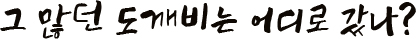

1. 전깃불이 들어오면서 사라진 신(神), 도깨비 “곧 두리 들 내야 미 正티 몯야 됴쿠 주믈 묻그리야 種種 주겨 神靈 플며 돗가비 請야 福 비러 목숨 길오져 다가 乃終내 得디 몯니 어리여 迷惑야 邪曲 信야 갓고로 볼 橫死야 地獄애 드러 그지업스니 이 첫 橫死ㅣ라 니라.

(곧 두려운 뜻을 내고 마음이 바르지 못하여 좋고 궂음을 무꾸리하여 갖가지 짐승을 죽여 신령께 빌며, 도깨비를 청하여 복을 빌어 목숨을 길게 하고자 하다가 끝끝내는 얻지 못하니, 어리석고 미혹하여 사곡함을 믿어서 〈사물을〉 거꾸로 봄으로써 횡사하여 지옥에 들어가 나올 〈기약이〉 그지 없으니, 이를 두고 첫(번째) 횡사라 하는 것이다.)” -《(역주) 월인석보 3집(9, 10)》, 세종대왕기념사업회, 1994.-

시골 마을회관이나 도심 경로당 등에서 만난 할머니, 할아버지께 옛날이야기를 청하면 꼭 한 번은 소환되는 존재가 있다. 비가 오려고 하거나 날씨가 궂으면 어김없이 나타났다는 불덩이. 그리고, 전깃불이 들어오면서 갑자기 사라진 존재. 바로 도깨비이다. 우리에게 도깨비는 머리에 뿔이 달리고, 쇠 방망이를 든 무서운 모습으로 각인되어 있다. 이러한 도깨비의 모습은 일본 “오니(鬼라고 쓰고 おに라고 읽음)”의 영향 때문이라고도 하고, 원래부터 그런 모습이었다고도 한다. 어떤 것이 도깨비의 본디 모습인지는 모르겠지만, 분명한 점은 도깨비를 한마디로 정의하기가 매우 어렵다는 것이다. 도깨비에 관한 초기 기록은 《석보상절(釋譜詳節)》에서 확인해 볼 수 있다. 《석보상절》은 세종 29년(1447)에 수양대군(首陽大君)이 세종의 명에 따라 소헌왕후(昭憲王后)의 명복을 빌기 위해 쓴 책으로, 석가모니의 일대기와 설법을 담아 편찬한 불교 경전이다. 《석보상절》 제9권에는 “도깨비”를 뜻하는 “돗가비”라는 단어가 나온다. 이 부분은 약사경(藥師經)의 줄거리를 써 놓은 대목으로 사람이 비명횡사하는 아홉 가지에 관해 설명하는 부분이다. 여기에 “사람들이 부질없이 돗가비에게 복을 빌어 목숨을 얻고자 하나 끝내 얻지 못한다.”라는 구절이 나온다. 이를 통해 보면 사람들은 도깨비를 신성한 존재로 여겨 수명연장 등의 복을 기원했던 모양이다. 그러지만, 인간의 소원을 이루어줄 정도의 능력을 지닌 온전한 신(神)적 존재는 아니었던 것 같다. 어찌 되었든 도깨비는 인간이 소원을 의탁(依託)할 만큼의 신비한 존재였음은 분명해 보인다. 2. 도깨비는 뿔이 있다? 없다? 인간이 소원을 빌던 신성한 존재, 그 신성한 도깨비의 본래 성질은 무엇인지, 그 모습은 어떠한지 등은 명확하지 않다. 그런 까닭인지 도깨비 뿔의 유무(有無) 또한 우리들의 궁금증을 자아내게 한다. 이 궁금함을 해결하려면 도깨비가 어떻게 생겼는지를 먼저 알아야 할 것이다. 하지만, 정확한 도깨비의 형상은 알 수가 없다. 여러 요인으로 인해 도깨비에 관한 불명함이 생겨나는데, 다양한 이물(異物)을 ‘도깨비’라고 표기한 것 또한 이러한 혼란을 부추긴 요인 중 하나라고 여겨진다. 세조 5년인 1459년에 간행된 불경언해서(佛經諺解書) 《월인석보(月印釋譜)》에 보면 “魅 돗가비니 性覺이 本來 거늘 고 여희여 어드 魑魅라 니라”

(매는 도깨비이니 성각(性覺)이 본래 밝거늘 밝고 밝음을 잃어 어둡기에 염매라고 한다.) [지장경 설법 68] “魍魎은 돗가비니 미 本來 一眞커늘 罔야 둘히 욀 魍魎이라 니라. 罔 어득야 모 라”

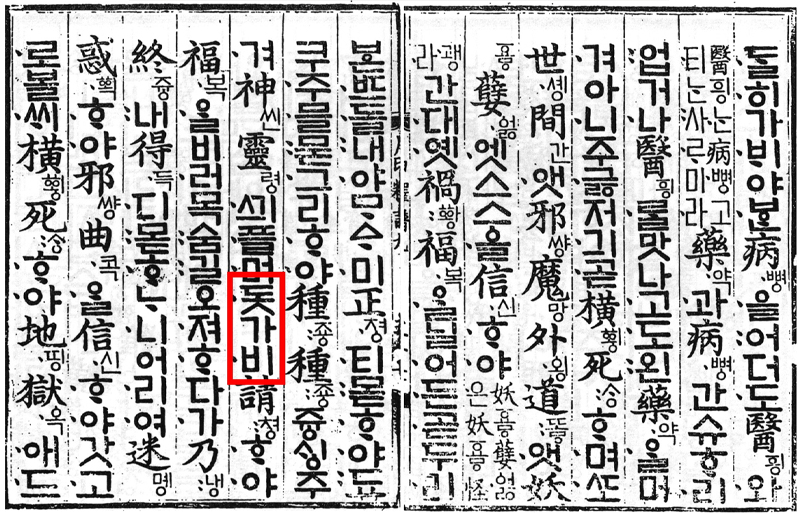

(망량은 도깨비니 마음이 본래 일진하거늘 망하여 둘이 되기에 망량이라 한다. 망은 미련하여 모르는 모양이다.) [지장경 설법 78] 라는 주석을 볼 수 있다. ‘매(魅)’와 ‘망량(魍魎)’을 모두를 ‘도깨비’라고 기록하고 있다. 국립국어원에서 발행한 『표준국어대사전』에 보면 “이매(魑魅)는 얼굴은 사람 모양이고 몸은 짐승 모양으로 되어 있다는 네발 가진 도깨비.”, “망량(魍魎)은 동물이나 사람의 형상을 한 잡된 귀신의 하나”라고 각각 설명하고 있다. 더군다나 숙종(肅宗) 16년(1690)에 간행된 《역어유해(譯語類解)》에는 “야차정(夜叉精)”, “호리정(狐狸精)”, “유수정(柳樹精)”을 “독갑이(도깨비)”라고 한글 표기하였다. 정(精)은 정기(精氣)나 원기(元氣), 정령(精靈) 등을 말하는 것이기에 “야차의 정령”, “여우나 삵의 정령”, “버드나무의 정령” 등으로 해석해 볼 수 있다. 그런데, 각기 다른 이물(異物)을 모두 ‘도깨비’라고 칭해버린 것이다.

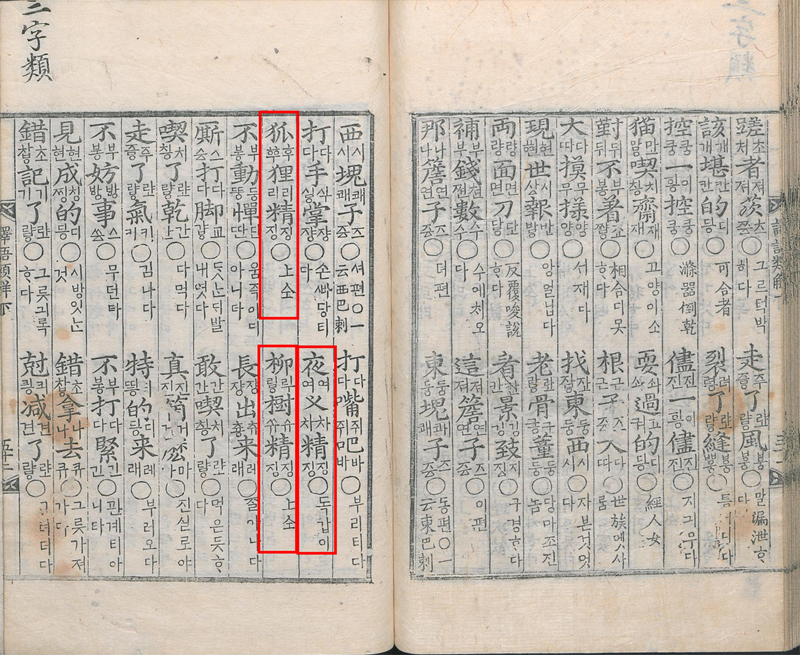

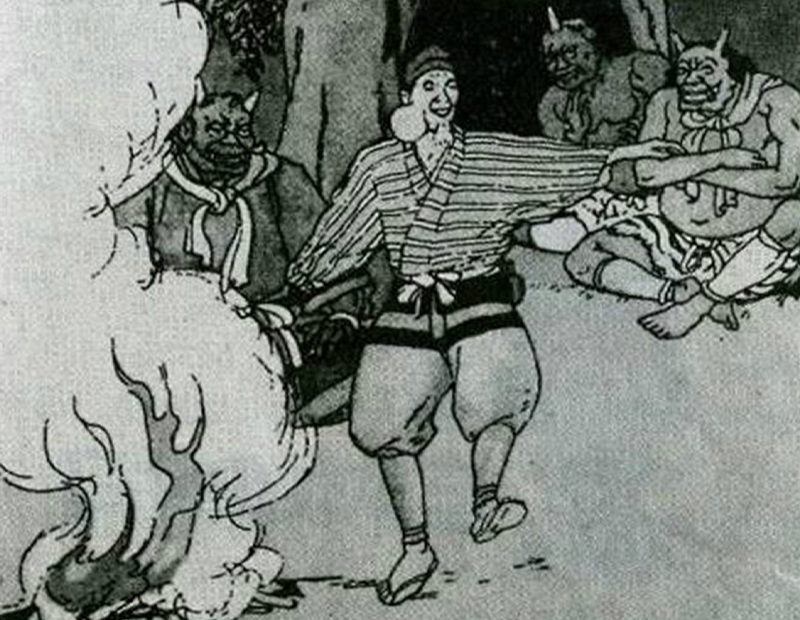

“여우나 삵의 정령”, “버드나무의 정령” 등으로 도깨비의 모습을 유추하는 것은 더더욱 어려운 일이다. 그나마 다행인 것은 ‘야차’ 또한 도깨비라 부른다는 것이다. 야차는 인도의 베다 문헌에 나오는 신적인 존재로 고대 인도어 야크사(Yaka)의 음역이라고 하며, 약차(藥叉)라고도 한다. 원래는 북방 산악 지대에 사는 쿠베라신의 부하로서 사람을 잡아먹는 포악한 귀신이었지만, 불교에서는 8부 중의 하나가 되어 나찰 등과 함께 북방다문천왕의 부하가 되었다. 불법 수호와 재보(財寶)를 지키는 존재로 알려져 있다. 이러한 야차의 모습을 볼 수 있는 자료가 19세기 이후에 편찬된 것으로 추정되는 편자 미상의 문헌 설화집 《기관(奇觀)》에 실려 있다. <연귀취부(宴鬼取富)>라는 이야기에는 “기기괴괴한 형상의 무리 40여 귀(鬼) 것들이 둘러싸고 앉았는데, 그중 상석에 앉은 귀 것은 머리에 뿔(⾓)이 하나 돋쳤고, 붉은 털에 푸른 몸뚱이를 한 ‘야차(夜叉)’라 하는 것이었다. (奇形恠状無慮四十餘鬼循環而坐其中首居之鬼頭有一角赤髪青軆者號曰夜义)”

라는 기록이 있다. 여기에 야차가 등장하는데, 그 모습은 푸른 몸뚱이에 붉은 털이 나 있으며 머리에 불이 돋아 있다고 하였다. 《역어유해》에 “야차”를 “도깨비”로 기록하고 있음을 볼 때 야차의 모습과 도깨비의 모습은 비슷하다고 볼 수도 있다.

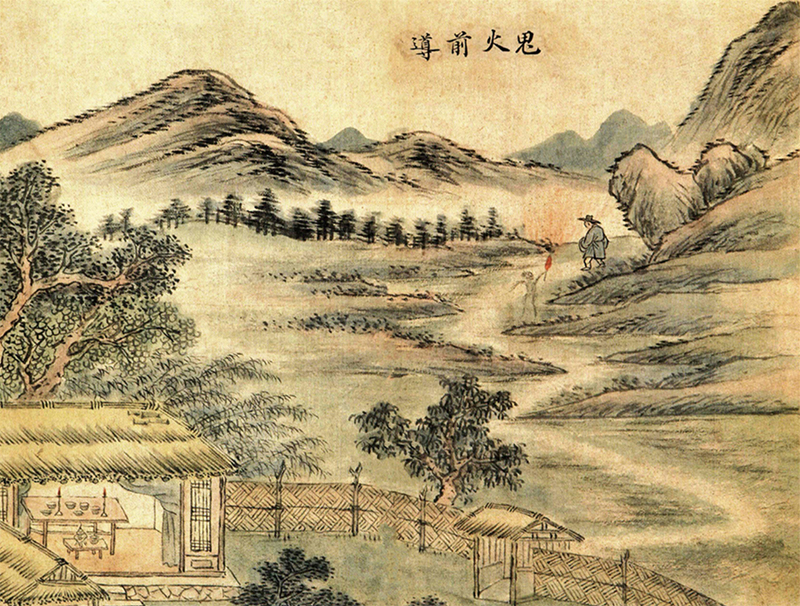

이 이야기에 등장하는 귀(鬼) 것을 도깨비라는 언급한 직접적인 내용은 없다. 다만, 이야기의 전체적인 내용을 살펴보면 이들이 도깨비와 비슷한 존재임은 미뤄 짐작해 볼 수 있다. 그런데, 다른 귀 것들과 야차를 구분하고 있다는 점에서 도깨비의 일반적인 모습으로 야차의 모습을 구현하고 있는 것은 아닌 듯 보인다. 다만, 뿔이 달린 험상궂은 야차의 모습을 통해 도깨비의 모습을 구체화하고 있다는 것은 어느 정도 알 수 있는 대목이다. 도깨비의 모습을 구체적으로 살필 수 있는 그림 자료가 있어 주목해 볼 만하다. 《채씨효행도(蔡氏孝行圖)》에 있는 <귀화전도(鬼火前導)>가 그것이다. 《채씨효행도》는 효자 채홍념(蔡弘念)의 효행을 기리기 위하여 채홍념의 손자와 증손자에 의해 1882년에 만들어진 화첩이다. 이 화첩에 소치(小癡) 허련(許鍊, 1808~1893)의 그림 다섯 장이 있다. 다섯 장의 그림 중에서 <귀하전도>는 “비바람을 만나 갈 수 없게 되자 하늘을 우러러 통곡하니 갑자기 나타난 ‘도깨비불(鬼火)’의 인도에 따라 길을 걸어 제사를 무사히 지낼 수 있게 된” 내용을 그린 것이다. 그림을 자세히 보면 인간보다 작은 희끄무레한 모습의 도깨비가 그려져 있다. 도깨비는 등불을 높이 치켜들어 뒤따라오는 인물이 앞을 잘 볼 수 있게끔 안내하는 듯한 동작을 하고 있다. 흐릿하지만 도깨비의 얼굴에 눈과 입이 표현된 것도 볼 수 있는데, 머리에 뿔은 없다. 인간의 모습과 흡사하다고 볼 수 있다.

그런데, 이와는 달리 뿔 달린 도깨비의 모습도 보인다. 바로 일제강점기 소학교 교과서에 실린 삽화가 그것이다. 1915년 조선총독부에서 발간한 『조선어독본(朝鮮語讀本)』에 〈혹 달린 노인〉이 수록된다. 이때의 삽화 원판은 일본의 『심상소학독본(尋常小學讀本)』에 수록된 내용을 그대로 빌려 복장만 일본식에서 한복으로 전환 시켰다. 이후 뿔 달린 도깨비 모습이 삽화에 등장하는데, 이는 일본 ‘오니(おに)’ 모습을 빌어와 도깨비의 형상을 구체적으로 표현한 것으로 보인다. 일본의 전형적인 오니의 모습은 머리에 두 개의 불이 돋아 있고, 크게 찢어진 입과 부리부리한 큰 눈이 특징이다. 또한 알몸에 가까운 모습에 호랑이 가죽으로 된 속옷(훈도시, ふんどし) 한 장만을 거치고 있다. 이러한 오니의 모습을 소학교 교과서 삽화 담당자가 도깨비의 구체적인 이미지로 표현한 것으로 여겨진다. 최근까지도 <혹부리 영감>은 교과서에 수록되었으며, 동화책으로도 많이 발간되어 유포되었다. <혹부리 영감> 이야기에 그려진 뿔 달린 도깨비의 모습은 우리나라 도깨비의 모습을 정형화하는데, 어느 정도 일조한 것으로 보인다.

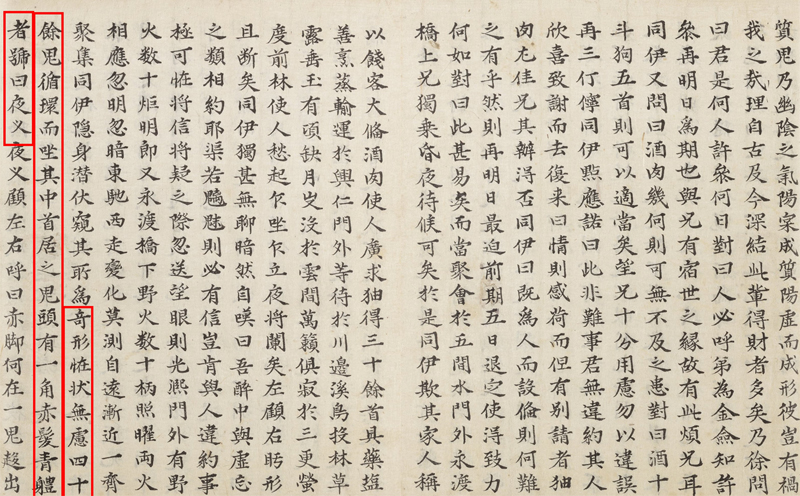

어찌 되었든 뿔이 달린 도깨비가 우리나라 도깨비의 일반적인 모습은 아니었던 것으로 보인다. 오히려 도깨비의 모습을 특정하기보다는 ‘다양한 형상을 한 기이한 존재’로 인식하고 있던 것으로 보이며, 때로는 사람의 모습과도 비슷하게 표현되고 있다. 그러다가 점차 뿔이 달린 야차의 모습이 사람들 사이에는 어느 정도 익숙해지고, 일본 오니가 교과서에 삽입되면서 널리 알려지게 되는 등의 여러 요인이 복합적으로 작용하면서 지금 우리가 알고 있는 뿔 달린 도깨비의 모습으로 구체화 된 것으로 보인다. 3. 인간을 홀리기도 하고, 인간에게 배신당하기도 하고. 그렇다면 도깨비는 도대체 어떤 존재일까? 도깨비의 성격을 유추해 볼 수 있는 내용이 앞에 소개한 <연귀취부>에 들어 있는데, 그 줄거리를 간략히 제시해 보면 다음과 같다. “부자 염동이(廉同伊)는 본디 승정원의 노비였다. 7월 보름밤 삼경에 장악원 앞길에서 용모가 기괴한 팔 척 장신을 만난다. 사람과 비슷하면서도 사람이 아니고, 귀신 같으면서도 귀신이 아닌 자이므로 ‘이매(魑魅)’일 것으로 생각한다. 기괴한 사람은 이삼일 안으로 술과 개고기를 넉넉히 준비해 달라고 간청하는데, 이에 동이는 닷새 한정으로 술 열 말과 개 다섯 마리를 준비해 준다고 약속한다. 동이는 손님을 치른다는 핑계로 술을 장만하고 개고기를 삶아 약속한 동대문 밖 천변에서 기다렸다. 광화문 밖에서 들불 수십 개가 동시에서 출몰하더니 괴상한 모양의 무리 40여 귀(鬼)가 모여들었다. 그들은 술과 개고기로 포식한 후 매달 두세 번씩 이렇게 대접해 줄 것을 염동이에게 요구하였다. 염동이가 그리해주겠다고 약속하고 닭이 울자 모두 사라졌다. 10년 동안 계속 이들을 접대한 동이는 이들이 올 때마다 가져다준 수 천금으로 커다란 부자가 되었다. 그러다가 동이는 계속할 수 없음을 장악원 앞에서 만난 자에게 고한다. 이에 모두 취했을 때 큰 전복과 두더지를 잘 삶아서 먹이라는 비방을 듣는다. 그 말대로 했더니 귀(鬼)의 무리는 모두 없어지고 대신에 그들이 앉은 자리에는 빗자루, 썩은 뼈다귀들이 흩어져 있었다. 동이는 불을 피워 모두 태워 버렸다. 며칠 후 장악원 앞길에서 만난 자가 천금을 갖고 와 이별을 고하고 종적을 감추었다.”

이 이야기에서 귀 것(도깨비)은 불의 모습으로 등장하고, 재물을 가져다주며, 빗자루나 뼈다귀가 변해 생성된 존재들임을 알 수 있다. 이러한 모습이 당시 사람들이 생각했던 도깨비의 일반적인 성격이라 여겨진다. 그렇다면 설화에는 도깨비를 어떤 것으로 표현하고 있을까? 전남지역에서 전해지는 도깨비 관련 이야기를 통해 일반 사람들이 도깨비를 어떻게 인식하고 있는지를 개략적으로 살펴보면 다음과 같이 정리해 볼 수 있다. 첫째, 도깨비는 ‘불’의 형태로 등장하거나 사라진다. “아니 도깨비는 직접 곁에 가서 보든 안했지마는~, [한 팔을 들어올려 허공을 휘저으며] 날이 굼틀거리고 갑자기 막~ 소내기(소나기)가 올 거 같이 캄캄하고 그러믄 [앞 쪽을 가리키면서] 쩌그 먼~ 산에서 저그 산~ 등에서, “저그서 도깨비가 자주 난다.” 보므는 막 [손을 좌우로 움직이면서] 불이 왔다 갔다 해. 금방 하나가 있다가 금방 세 개 네 개 되고 그라거든요. 그람 찬찬히 보믄, “도깨비불이다.”라고 그라거든요. 그래서 인자~ 그래서 인자 우리가 도깨비불인지 알제. 직접 곁에서 뭐~ 체험해보든 안했고….”

(‘도깨비불’ <강진군>, 『한국구비문학대계』) 도깨비를 지칭할 때 가장 많이 나오는 것이 ‘도깨비불’이다. 시퍼런 불덩이는 하나로 모이기도 하고, 때로는 여러 개로 갈라져 흩어지기도 한다. 이러한 모습 때문에 도깨비의 어원을 “불을 다루는 존재”로 해석하기도 한다. 《석보상절》에 보이는 ‘돗가비’를 ‘돗+가비’의 합성어로 보고, ‘돗’을 ‘불(火)’이나 ‘씨앗(種子)’ 등의 의미로, ‘가비’는 성인 남성을 뜻한다고 보기도 한다. 또 ‘도가니’는 쇠를 녹이는 그릇이고, ‘아비’는 장성한 남자를 말하는 것으로, 제철 기술자인 ‘도가니 아비’가 ‘독아비’로, 그리고 ‘도깨비’로 변형되었다고도 한다. ‘도깨비’라는 말이 ‘불’과 관련 있음을 시사하는 것이다. 여하튼 날이 궂거나 비가 오려고 할 때 보이는 도깨비불은 도깨비가 가지고 있는 음습함과 함께 인간과는 달리 신비한 능력을 지닌 존재임을 상징하는 것이라 할 수 있다. 둘째, 도깨비는 재물을 가져다주는 존재이다. “근데 예전에 보면 도깨비가, 도깨비랑 사겨 가지고 부자 된 사람도 있고. 부자 된 사람 있어. (조사자 : 실제로 그런 일이 있나요?) 있다 혀. (조사자 : 응. 어떻게 해야지.) 도깨비를 사겨 놓으면 별 것을 도깨비가 다 갖다줘. (조사자 : 어떻게 사겨요, 그럼 도깨비를?) 인자 어쩌고 잘 사귀고 말하고 그런다 해. 그럼인자 그 도깨비가 뭣을 좋은 것을 다 갖다줘. 근께 그래 갖고 나중에는 여자가 하도 귀찮은께 도깨비가 떨쳐불라고 했는디. (청중 : 도깨비가 싫어한 것이 뭣이다 말피요, 말핀가.) 나중에 뭣, 뭣을 뭣이냐면. 말피. 말피를 갖다가 문에다 딱 부쳐분께 못들어오잖아. (조사자 : 말피~) 그런 소리를 들었어.”

(‘도깨비와 사귀어 부자되기’ <목포시>, 『한국구비문학대계』) 도깨비 때문에 부자 된 이야기이다. 이 이야기에 도깨비는 남성으로 등장한다. 도깨비와 사귀는 사람이 여자일 때에는 도깨비와 부부 관계를 맺고, 남자일 때에는 친구 관계를 맺는다. 도깨비는 인간에게 돈을 가져다주어 부자로 만들어 준다. 하지만, 사람들은 어떤 계기로 도깨비를 쫓아내고 절연하려는 계획을 벌인다. 도깨비를 쫓아내는 과정에 사용된 것은 ‘말피’이다. 제주도나 진도에서는 도깨비가 병을 옮기는 존재라고 여겨 도깨비를 쫓아내는 행위를 취한다. 제주도에서는 해녀들이 병에 걸렸을 때 도깨비가 여자의 몸에 빙의했기 때문이라고 여기기 때문에 도깨비의 다른 형제를 불러 몸에 들어간 도깨비를 데리고 가도록 하는 의례를 행한다. 이것이 제주도의 <영감놀이>이다. 진도에서는 마을에 전염병이 돌 때, 해악을 일으킨다고 여기는 도깨비를 몰아내기 위한 굿을 벌이는데, 기다란 간대(대나무)에 여자의 피 묻은 속곳을 걸고 쇳소리를 내면서 도깨비를 쫓아내는 의례를 행한다. 이것이 진도의 <도깨비굿>이다. 이야기에서 도깨비 때문에 부자가 된다고 한 것은 도깨비의 부신성(富神性), 즉 재물을 생산하는 능력이 뛰어남을 잘 보여주는 대목이다. 다만, 도깨비를 쫓아내는 과정에 말피나 피 묻은 속곳 등을 사용한다는 점은 도깨비가 신(神)의 속성도 갖고 있지만, 물리침의 속성도 동시에 지닌 존재임을 말해주는 것이다. 셋째, 도깨비는 손때 묻은 물건이 변화하여 생긴다. “그전에 변강쇠같이 기운이 좋은 놈이 시장엘 갔어. 장에를 오월장에 장에를 갔는데, 그 사람이 어둑허니 좀 인자 집에 올 무렵에 술 한 잔 먹었는 갑서. 기분이 좋았지. 옹게로 산너메 사무락 다무락이란 디가 있어. (청중 : 사무락 다무락?) 돌 던지고 그런 데가 있어. 참 귀신같은 거 거가 많이 있다고 뭐 부정 탄다고 거그다 돌을 던지고 그맀어. 고만치 온 게로 어떤 놈이 씨름을 한번 허자고 허드래야. 씨름을. 씨름을 한번 허자고 해싸트래야. 그 씨름을 헌 께로 그 장사가 기운이 씨더라네. 그 도깨비란 놈이 기운이 씨더래야. 거그도 변강쇠도 기운이 씬디 씨름을 한참 헌 게 안되겄드래야. 그래갖고는 왼발로 딱 쳐본 게 팔딱 넘어가불더라네. 팔딱 넘어가서 허리끈을 자기 끌러가지고 꽉 쫌매 놨데. 꽉꽉 쫌매 버렀데. 그서 집으로 왔어. 자고 가서 그 이튿날 가니까 묶어 논건 빗자루를 묶어 놨더라네. 빗자루 피 묻은 빗자루, 인자 그전에 인자 못 먹응 게, 헛것이 뵈어갖고 인자 그런 헛것이 많이 뵈어. 도깨비가 있고 귀신이 있다고 허거든, 헛것 못 먹응 게.”

(‘도깨비와 씨름한 장사’ <곡성군>, 『한국구비문학대계』) 전국적으로 많이 전승되는 이야기인데, 도깨비와 인간이 씨름한다는 설정이 흥미롭다. 보통 술을 마신 남자가 집으로 돌아오는 길에 도깨비를 만나는데, 도깨비가 씨름을 하자고 덤빈다. 밤새 씨름을 하다가 새벽이 되어서 도깨비를 쓰러뜨려 나무에 묶고 집으로 왔다가 날이 밝은 후에 확인했더니 빗자루 몽둥이만 있더라는 식의 이야기이다. 때로는 여성의 생리혈(血)이 묻은 물건이라는 점이 강조되어 말해지기도 한다. 도깨비가 씨름의 상대로 선택한 사람은 남자다. 때로는 그 동네에서 제일 힘이 센 사람을 선택하기도 한다. 이는 도깨비가 자기의 힘을 과시하려는 의도로 읽힌다. 하지만 새벽이 되어 도깨비는 패하는 것으로 마무리된다. 도깨비가 밝음을 무서워하는 음침한 속성이 있음을 보여주는 대목이다. 넷째, 도깨비가 가장 좋아하는 음식은 메밀이다. “바다에 고사 모실라고 하믄, 어떻게 해? (청중 : 고사떡하고 인자.) 고사떡 하고. (청중 : 메물범벅하고.) 메물범벅은 쪼끔 해서 기양 뚝뚝 띠어서 땡겨불고. 그라고 머시기 하드만, 배 나갈 때는 사람 못오게 하드만. 배가 출근하기 전에는 그 집을 못들어가요. (청중 : 많이, 많이 몰아다 주라고, 도깨비보다 많이 몰아다, 고기 몰아다 주라고. 그 메밀범벅을 띵기면서 거시기 해. 빌어. 빌어, 빌어요, 막.) 그러게 밲에는 몰라요. (조사자 : 뭐라고 빌어요?) (청중 : 고기 많이 잠 몰아다 도라고. 우리 배에다 고기 잠 많이 몰아다 도라고 빌어라우. 빌어라우 인자. 요리 요리 범벅 띵김시로. 강물에다 띵김시로.) (조사자 : 안불르고요? 뭐라고 부르면서 안합니까?) (청중 : 네. 부른디 다 잊어부렀소 야.) 진서방. 진서방. 진서방. 진서방이라고 허대. (조사자 : 아, 진서방이라고 부르면서 빌어요?) 어리어리 진서방 그런다대. (조사자 : 어리어리 진서방 그렇게만 부르면은?) 그렇게만 부르면 도깨비가 온대. (청중 : 그라고 메물죽을 던진다고.), 메물죽 어딨어? 메물죽 어딨어? 그란다고 하드만. (조사자 : 도깨비가?) 네. 메밀죽으로 삭화. 메물범벅 해갖고 메물범벅. (조사자 : 그렇게 해가지고 도깨비한테 메밀범벅 메물죽 던지면 고기도 많이 잡히고 그래요?) 야. 그러라고 그래. 그래라고 그러고 고사를 모셔. 고사를 그러라고 모셔.”

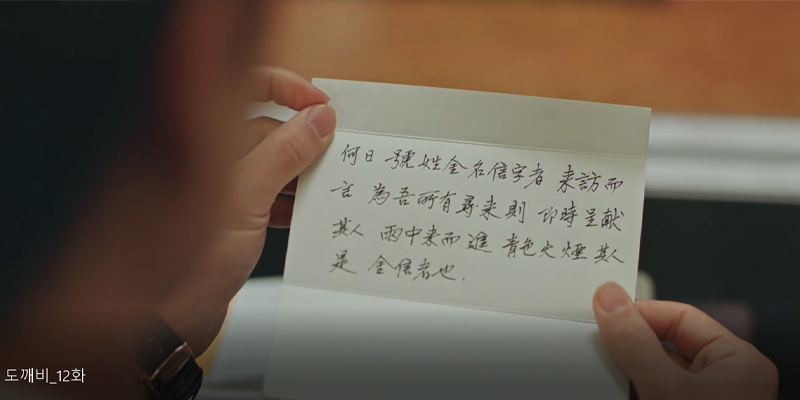

(‘바다고사와 도깨비 1’ <영암군>, 『한국구비문학대계』) 메밀은 때로 도깨비가 좋아하는 음식으로도, 때로 싫어하는 음식으로도 이야기된다. 즉, 도깨비를 부르거나 쫓을 때 뿌리는 음식이다. 그런데 도깨비가 물고기를 몰아다 주는 신으로 여기고 있는 점을 생각해 보면 도깨비를 부를 수 있는, 즉 도깨비가 좋아하는 음식으로 해석해야 할 듯싶다. 전남지역을 비롯한 해안지역에서 물고기잡이를 시작하기 위해 출어(出漁)를 할 때 고사를 모시면서 도깨비에게 풍어를 축원하는 의미로 메밀묵이나 메밀 범벅을 대접하는 사례들이 많이 보인다. 또한 정월 보름에 지내는 뱃고사나 고기 부르기 등의 의례에서도 도깨비에게 비손을 하면서 축원하는 모습들이 보이는데, 이는 도깨비가 풍어의 신으로 인식되고 있음을 보여주는 것이다. 도깨비를 주인공으로 한 이야기들을 보면 도깨비는 불의 형태로 등장하기도 하고, 인간과 비슷한 모습으로 나타나 씨름을 청하기도 한다. 또한 물고기를 몰아다 주거나 재물을 생산하는 능력을 지닌 신(神)으로 인식되기도 한다. 때로는 자신의 힘을 과시하고자 하나 사람에게 지기도 하고, 때로는 자신이 믿은 사람에게 배신을 당하기도 한다. 이렇듯 신비하면서도 성정이 순진하고, 때로는 어리숙한 재물신(財物神)의 모습을 갖고 있기에 지금에도 여전히 사람들은 도깨비를 찾고 있는지 모르겠다. 4. 드라마 <쓸쓸하고 찬란한 神 : 도깨비> <쓸쓸하고 찬란한 神 : 도깨비>는 2016년 12월 2일부터 2017년 1월 21일까지 방영한 tvN 10주년 특별기획 드라마이다. 16부작(특별 3부작 별도)으로 제작된 이 드라마는 불멸의 삶을 끝내기 위해 인간 신부가 필요한 도깨비, 그와 기묘한 동거를 시작한 기억상실증 저승사자. 그리고 그런 그들 앞에 ‘도깨비 신부’라 주장하는 ‘죽었어야 할 운명’의 소녀가 나타나며 벌어지는 신비로운 이야기를 다룬 작품이다. 이 드라마에는 도깨비의 성격을 보여주는 장면이 하나 있다. 바로 도깨비 김신을 모시는 가신(家臣)이자 천우그룹의 회장인 유신우(김성겸 분)가 남긴 유언이 그것이다.

“何日 號姓金名信字者 來訪而言 爲吾所有尋來則 即時呈獻 其人 雨中來而進靑色火煙 其人是 金信者也.”

(어느날에 김가 성에 믿을 신을 쓰시는 분이 찾아와 내 것을 찾으러 왔다 하시거든 드려라. 내가 남긴 모든 것이 그분의 것이다. 그분은 빗속을 걸어와 푸른 불꽃으로 갈 것이다. 그럼 김신인줄 알아라) 이 글에는 도깨비의 특성을 반영한 내용이 있는데, 김씨(金氏) 성(性)을 쓴다는 점, 재물이 많다는 점, 푸른 불꽃으로 사라진다는 점 등이 그것이다. 도깨비의 성씨가 김씨라는 것은 어촌에서 고사를 지낼 때 “물아래 김서방! 물아래 김서방!”이라고 부르며 도깨비를 부른다. 《성호사설(星湖僿說)》 <만물문(萬物門)> 기선(箕仙)에 보면 “우리나라의 귀물(鬼物)로서 괴이한 짓 하는 것은 속칭 도깨비[獨脚]라 하고, 모두 자칭 성이 금(金)이라 하는데, 예전이나 지금이나 다 그러하다”

(我國之鬼物作恠者 俗謂之獨脚 皆自稱姓 金 古今無不然) 라고 하였다. 학자에 따라 혹은 이야기꾼에 따라 도깨비를 “진서방”이라고 보는 경우도 있다. 다만, 드라마에서는 김씨로 보고 있다. 도깨비가 재물신이라는 점, 그리고 불꽃으로 나타났다 사라진다는 점은 앞에서 이미 살펴보았다. 또 하나. 이 드라마에 계속해서 등장하는 것이 있다. 바로 ‘메밀’이다. 드라마에서 ‘메밀꽃’, ‘메밀로 만든 인형’, ‘메밀밭’은 도깨비를 상징하는 요소로 계속 등장한다. 드라마 속 김신(공유 분) 역시 이곳을 스스로 소중한 곳이라 말하며 자신의 ‘시작과 끝’이라고 명명할 정도이다.

김신은 지은탁(도깨비 신부, 김고운 분)에게 메밀로 만든 꽃다발을 건넨다. 메밀꽃의 꽃말은 ‘연인’으로 향후 두 사람이 연인으로 발전하는 복선이 되기도 한다. 또한 도깨비가 검을 뽑게 하려고 지은탁을 데려간 장소도 메밀밭이다. 검이 뽑힌 후 사라지게 될 자신의 최후 공간으로 메밀밭을 정했기 때문이다. 이처럼 드라마에서 메밀은 도깨비의 또 다른 분신처럼 사용되고 있다. 이 외에도 도깨비를 골려주기 위해 말피를 사용하는 장면, 불을 끄면 도깨비가 나타나는 장면 등은 도깨비의 속성이 드라마 속에 차용되어 잔잔한 웃음을 안겨준다. 전깃불이 들어오면서 사라진 도깨비는 노인들의 추억거리로 기억 속에 살아있지만, 휘황찬란한 도심 속에서 자란 아이들에게는 시나브로 사라져가고 있다. 그렇지만, 그들은 완전히 사라지지는 않았다. 공간을 달리한 영상매체 속에서 그들은 여전히 그들만의 능력을 뽐내고 있다. (염원을 담아 참된 정의가 발현되기를 간절히 빌면 혹여, 어느 마음 약한 도깨비가 그 소리를 듣고 온전한 신(神)적 능력으로 소망을 실현해 줄지도 모를 일이다.) 도움받은 자료

《釋譜詳節》

《月印釋譜)》 《譯語類解》 《星湖僿說》 《奇觀》 『한국구비문학대계』 김용의, 「한일 요괴설화 비교연구의 과제」, 『일본어문학』 제2권, 한국일본어문학회, 1996. 김종대, <도깨비는 물괴(物怪)인가 신(神)인가, 우리에게 어떤 존재인가?>, 《국유정담》 2022. 봄•여름호, 국가유산진흥원, 2022. 박종오, 「도서연안지역 어로 관련 도깨비담에 나타난 도깨비 인식 - 전남지역 전승 자료를 대상으로」, 『南道文化硏究』 제24집, 국립순천대학교 지리산권문화연구원, 2013. 이윤선, 『한국인은 도깨비와 함께 산다』, 다할미디어, 2021. 이혁진, 「도깨비에게는 뿔이 없었을까 : 도깨비 뿔 담론으로 본 한국학 방향에 대한 고찰」, 『한국학연구』 85, 고려대학교 한국학연구소, 2023. 장시광, 「『奇觀』의 자료적 성격」, 『온지논총』 6권 1호, 온지학회, 2000. 자연사랑, <도깨비와 Halloween (3)> 글쓴이 박종오 전남대학교 호남학연구원 학술연구교수 |

|||||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

|||||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

|||||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입